浙大一女生用AI学术造假被麻省理工退学,本人发文致歉

近日,在第38届NeurIPS 2024大会上,麻省理工学院(MIT)媒体实验室情感计算研究组的创办人兼主任Rosalind Picard教授提到了一位因学术造假被MIT开除的“中国学生”。此事迅速在网络上发酵,部分网友指责Picard教授在演讲中特别强调某中国学生的学术不端行为涉嫌种族歧视。面对舆论压力,Picard教授随后发表了道歉声明。

但吃瓜网友的脚步没有停下。

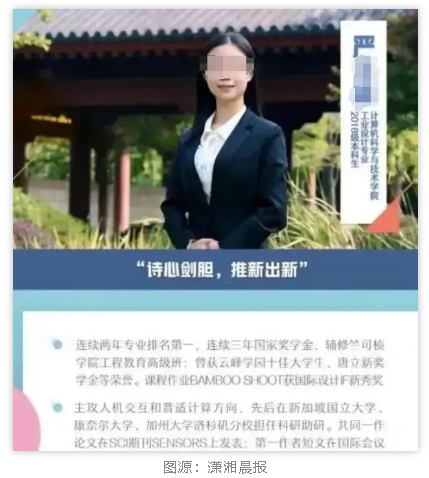

网友们迅速锁定了Picard教授提及的这位“中国学生”,指出其为来自浙江大学的严同学。同时,严同学在MIT实验室的同学也放出了一些证据,进一步指认其学术造假的事实。

近日,严同学在社交媒体上发文回应此事。她表示,在2023年,自己在一门课程作业中使用了ChatGPT对数据进行了修改。严同学表示:“当我意识到事情的严重性时,已经为时已晚。”

针对网络中流传的“这位女生声称自己在浙江大学本科阶段就一直用这种方式收集数据,从未有问题,导致MIT对中国高等教育体系产生怀疑,认为中国学生缺乏道德教育,进而使得浙大学生申请MIT的机会大大降低”的言论,严同学进行了澄清,明确表示自己从未发表过此类言论,并恳请大家不要对其母校以及现就读的学校产生质疑。

据悉,严同学曾是浙江大学最高荣誉“竺可桢奖学金”的得主。该奖学金是浙江大学的最高荣誉之一,自1986年设立以来,每年在全校范围内评选出12名本科生和12名研究生,获奖学生在学术、科研、社会实践等方面均取得了杰出成就。

论文中发现AI痕迹

怎么界定成难题

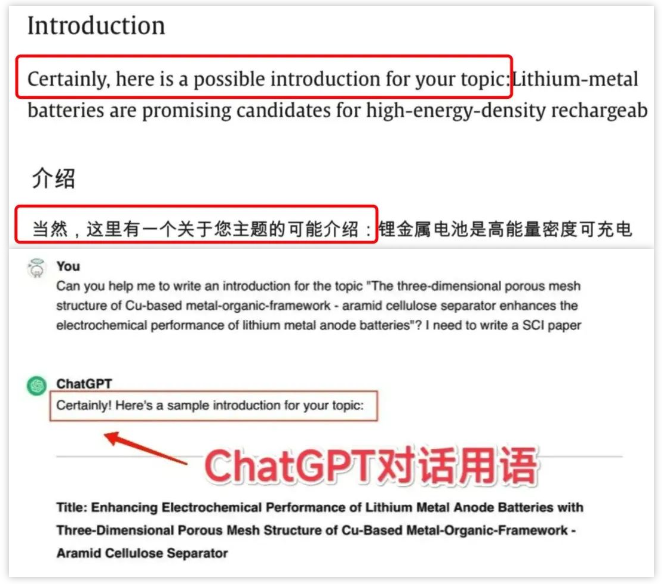

比如,中国地质大学(北京)一教授在国外期刊公开发表的SCI论文,由于内容携带ChatGPT常用提示词,被不少网友质疑使用了AI写作忘记删除和修改。

对此,有不少人讽刺编辑审稿流程,还有表示用ChatGPT就能发影响因子6.2的期刊,那再努努力是不是该发CNS了。

多所高校发布使用AI规定

不按照规定,可能会被当做学术不端处理

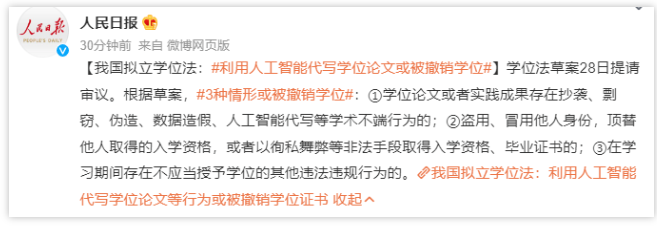

据中国新闻网消息,在AI刚开始爆火的时候,学位法草案就于8月28日提请十四届全国人大常委会审议。利用人工智能代写学位论文,以及学位授予单位非法授予学位等行为或被撤销学位证书。

但这并不是禁止使用AI,更多的人表示,针对论文写作中原创性要求不高、重复性强的部分,比如数据收集、文献参考、罗列提纲、投稿格式等方面,借助AI未尝不可,反而可能更好地提升知识的产出效率。更应该做的是规范AI的使用。

不久前,复旦大学正式发布《复旦大学关于在本科毕业论文(设计)中使用AI工具的规定(试行)》,旨在明确和规范在本科毕业论文中AI工具的使用范围与原则。作为国内高校首个专门针对AI工具在本科毕业论文(设计)中使用的规范化管理文件,规定的发布填补了这一领域的政策空白,其中提出的“六个禁止”更是引发了广泛关注。

六个禁止具体为:

● 禁止AI工具用于研究方案、创新方法、算法框架设计等核心研究内容。

● 禁止AI工具生成或修改原始数据、实验结果图片。

● 禁止AI工具直接生成论文正文、致谢等。

● 禁止使用AI工具进行语言润色和翻译。

● 禁止评审中使用AI工具。

● 禁止在涉及保密内容的论文中使用AI工具,并禁止相关数据上传至AI平台。

同时,北京师范大学新闻传播学院与华东师范大学联合发布的《生成式人工智能(AIGC)学生使用指南》,也提出了类似的规范。指南要求学生使用生成式人工智能完成作业时,需对相关内容进行明确标注,且直接生成的内容不得超过全文的20%。这一规定不仅强调了学术规范的重要性,也给予学生一定的灵活性,鼓励他们在遵守规则的前提下,合理利用AI工具提升学习效率。

中国传媒大学和天津科技大学也紧随其后,出台了各自的规定。中国传媒大学要求学生在毕业论文中,明确披露是否使用了生成式人工智能,如使用,需详细说明使用方式、细节及生成内容的具体标注。天津科技大学则规定,若学生毕业论文中生成式AI检测的结果超过40%,将发出警示并要求自查自纠。这些举措无疑是对学生学术诚信的一次严格考验,也是高校在应对新技术挑战时的一种积极探索。

高校发布的AI工具使用规定,不仅是对当前部分学术不端行为的一次有力回应,更是对学术精神的一次深刻诠释。

赞一个

更有众多热门