如何训练“强磁”团队,冲击地表最强,成为亚洲第一?

开发32.35T(特斯拉)极高磁场超导磁体,中心磁场超过地球磁场64万倍;制备9.45T(特斯拉)极高磁场超导磁体;T,800毫米规格的全身显像磁共振磁体系统,一举成为亚洲第一;进入0.7T、1.5T、3T、7T等不同磁场强度的无液氦磁共振成像系统领域,满足了我国科研、医疗、国防等关键领域液氦供应的迫切需求

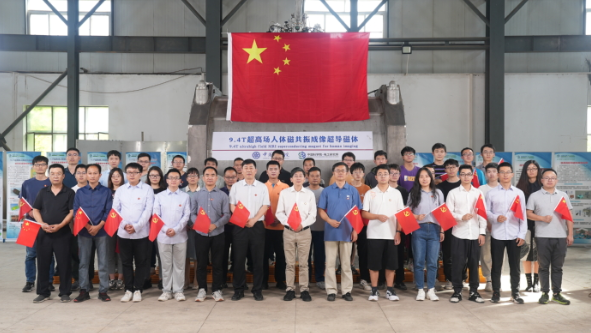

2024年,中国科学院电工研究所(以下简称电工研究所)“无液氦高场强磁设备研究团队”因突破无液氦超导磁体成套核心技术,开发了各种特殊的无液氦强电磁设备,以适应恶劣环境,赢得了“中国科学院年度团队”。

与其研究对象一样,无液氦高场强磁装备研究团队“磁力”超强,战斗力“突出”,以“不怕挑战”和“先工作”的精神,冲击“超导磁科学”领域的高峰。

一路奔向新的世界纪录

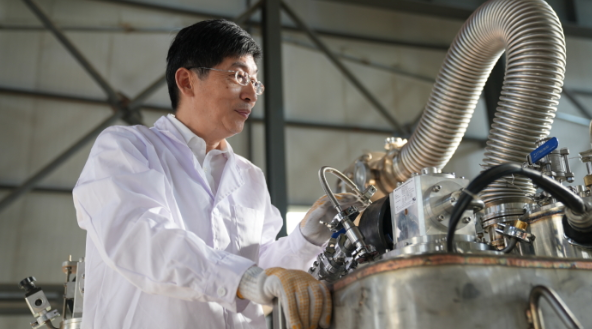

2012年,国家重大科技基础设施项目启动。电气研究所作为主要参与单位,在中国科学院教授王秋亮的领导下,承担了建设磁场强度高达26T的超导磁体任务,以缓解大型科学设备中的“强磁场”问题。

当时,王秋良的团队多年来一直在探索强大的电磁工程和技术领域,储备了扎实的基础知识和丰富的工程经验,并通过了技术的早期过程探索期。但建造26T超导磁体仍然非常困难。在接下来的几年里,团队努力探索,继续探索过程,直到24T超导磁体实现,建造26T超导磁体的技术路线逐渐清晰。

王秋良一转身,习惯了自我“加码”,就为团队制定了27T指标。

王秋良告诉《中国科学报》:“达到26T就能满足立项要求,但我们自己的理想要高一点。”

当时,世界上最强的磁场记录是日本的27.6T。团队计划对原方案进行改造升级,“冲”到27T。

出乎意料的是,在这个关键时刻,美国国家强磁场实验室宣布打破日本纪录,成功开发了磁感应强度为32T的超导磁体。

在刷新世界最强磁场纪录的“较量”中,王秋良的团队选择再次“加码”,冲击32T。

尽管发展目标一路“走高”,但王秋良依然充满信心。“我们仍然有能力‘冲’30T水平。”他回忆说。

强磁磁体安装后,是最令人兴奋、最紧张的测试环节。在测试过程中,随着磁场强度的逐渐增加,磁体各方面的参数也接近极限,出现问题的概率也在飙升。

“当时,我们已经实现了30T的目标。我们是否应该“冲上去”,我们是否能影响成功。当时,我们心里完全没有底。”团队成员、电工研究所研究员刘建华补充说,当时大家最担心的是像日本磁体一样烧毁磁体。

据报道,由于热管理和机械应力问题,美国和日本的超导磁体在冲击峰值后下降。日本磁体因“超载”(失去超导能力,温度迅速上升)而无法工作。团队成员无法决定征求王秋良的意见。王秋良的态度仍然很坚定:冲动!

良好的磁体有三个重要的参数:磁场强度、可靠性和均匀性。最后,王秋良团队开发的极高场超导磁体在这三个方面取得了性能突破,创造了32.35T全超导磁体的新世界纪录,磁体没有超载和安全磁化。

刘建华补充说:“我们建造的两套极高场全超导客户磁体系统在怀柔综合极端条件的大型科学设备中稳定运行了两年多。”。

没有人相信他们选择“做了再说”

2010年,9.4T极高场人体全身磁共振成像系统计划作为国家重大设备开发项目。

在项目论证中,许多专家认为,这样一个高场强的人体全身形象是由超导磁体开发出来的,“极其困难和具有挑战性”。有些人甚至提出了异议。

“难怪有专家质疑。”团队成员、电工研究所研究员程俊生说:“当时国内技术还处于1.5T显像磁体开发阶段,1.5T是临床使用的核磁共振成像设备。世界上只有一家英国特斯拉公司能做到9T以上的系统。我们突然站出来说要做到9.4T,当然,没人会相信。”

在质疑声中,王秋良决定:先做,再做。

在开发过程中,团队经历了前所未有的挑战。从工艺研究到系统改造,新问题、新形势层出不穷。例如,绕组13万匝超导线,每匝超导线由数百根头发厚度的超导芯线组成;长3米,直径2米,重约几吨,多项大尺寸、高精度超导密绕线圈生产设计关键技术突破;50吨重磁体的精确装配。。。任何小偏差都会影响大磁体的精度。

无论是零下10℃的寒冷,还是高达45℃的酷暑,每个人都坚守在试验场。

然而,在磁试环节,出乎意料的情况仍然出现:一台性能稳定的制冷机,突然毫无征兆地“罢工”。

“我以前从来没有遇到过如此高韧性和大空间的杂散场,甚至制造商也不知道冷冻设备在这种情况下不会工作!”团队成员、电工研究所副研究员王辉说:“在制冷过程中,压缩机依靠活塞运动工作,但在强磁场环境下,活塞功能失效。”

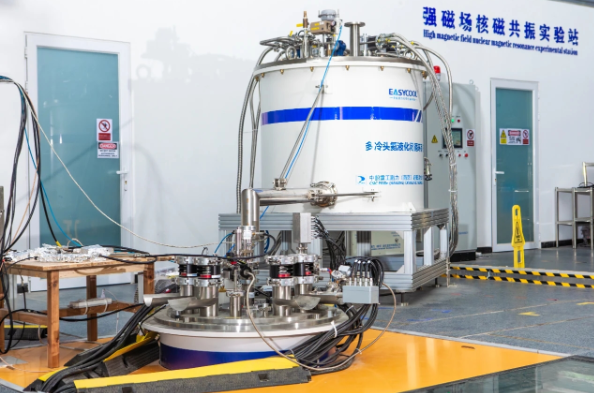

2019年底,经过多年的研究,该团队终于开发了9.4T极高场人体磁共振成像超导磁体,使中国成为亚洲第一个掌握这一关键技术的中国。该磁体支持形成高场人体磁共振成像系统,可实现多核显像,获得更高的信噪比和更高的分辨率图像,并具有更快的显像速度。

“9.4T磁共振成像系统可实现钠、磷、碳、氧等原子核显像,可用于人体代谢、脑认知科学、神经科学等前沿研究。它在帕金森病、老年痴呆症、恶性肿瘤等疾病的早期发现中发挥着作用,也可广泛应用于药物开发、评价、材料加工、芯片制造等领域。”王秋亮说。

26T固体磁共振波谱仪系统在“综合极端条件实验装置”中

强磁团队的凝聚力“密码”

该团队拥有40多名核心成员,加上外围合作和移动研究人员,共有100多名团队成员。强磁设备研究具有学科交叉、基础研究强、工程应用要求高的典型特点。团队成员由具有超导、磁场、低温、机械、测控等学科背景的老、中、青三代科学家组成。

团队庞大而复杂,但团队的凝聚力和他们探索的磁场一样强。他们已经习惯了“经常伏身做事,偶尔跳起来看看”的工作状态,“只有躺下做事,才能把事情做得实实在在。”王秋亮说:“偶尔跳起来看看环境和目标……”

多年前,王秋良敏锐意识到我国氦资源稀缺,但液氦在许多领域是不可或缺的。因此,他果断带领团队向无液氦强磁装备方向前进。

近年来,国际液氦价格多次飙升,供应不足,使传统液氦浸泡强磁系统成为我国科研、医疗、国防等方面的“短板”。幸运的是,该团队多年来一直致力于这一领域,并开发了各种领先的无液氦强磁设备。目前,该团队开发的无液氦低温超导产品已应用于0.7T、1.5T医用无液氦设备已实现技术成果转化,基本能满足我国医疗领域的需要。

不怕挑战,不懈的攻关精神和做事的风格,使团队凝聚力超强。从稳态强磁场到适应恶劣应用环境的无液氦强磁系统;从学科前沿、大科学工程的强磁设备到低成本、更准确的医学检测成像设备;从核聚变、磁浮交通、新材料到尖端产业的强磁设备,牢牢占据了未来全球超导强磁技术发展的制高点。

赞一个

更有众多热门