“80后”国家杰青夫妇,共同通讯发Nature!

7月9日,哈尔滨工业大学(深圳)宋清海教授、肖淑敏教授、澳大利亚国立大学Yuri Kivshar教授以及鹏程实验室余少华院士在国际顶刊《自然》(Nature)上发表了题为Metalasers with arbitrarily shaped wavefront 的研究论文。团队成功攻克了传统激光模斑形状、偏振、角动量受限的技术瓶颈,创新性开发出一种新型激光器——金属激光器 (metalaser),实现了激光波前形态的自由调控,开创性地推动了激光技术从“固定模斑”向“自由定制”的跨越,大幅提升了激光在通信、计算、感知、成像等领域的应用潜力,为解决传统激光全息图的散斑噪声问题提供了一条可行途径。

哈工大深圳校区为论文第一完成单位和通讯单位。深圳校区博士后曾益轩和博士研究生沙新博、张弛为论文第一作者。深圳校区宋清海、肖淑敏教授,鹏城实验室余少华院士,澳大利亚国立大学尤里·基夫沙尔(Yuri Kivshar)教授为论文通讯作者。

值得一提的是,宋清海教授、肖淑敏教授是知名的科研伉俪,两人都是国家杰出青年基金获得者。

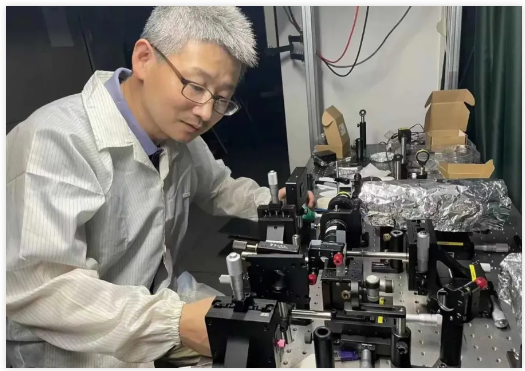

公开资料显示,宋清海,1979年8月出生,哈尔滨工业大学(深圳)教授,博士生导师。2007年毕业于复旦大学,获得光学博士学位。2007-2010年于美国西北大学、耶鲁大学、普渡大学从事博士后研究。2011年起任哈尔滨工业大学航天学院光电子技术研究所教授;2012年1月开始在哈工大深圳研究生院工作,主要研究方向是微纳结构中的光场调控。过去几年,针对微型激光的出射、模式控制以及其在通信和传感上的应用,展开了系统的研究,获得了一些光场调控的新机制、新方法,并拓展了一些微纳结构的新应用。相关研究成果在Science、PRL、Nat Comm、Science Advances、Adv Mater、ACS Nano、Nano Lett、LPR、Optica等高水平杂志上发表论文50余篇,受到了业内同行的好评,并被Science Daily、PhysOrg、Laser Focus World、Optics & Photonics News等国际知名科技传媒亮点报道40余次。2020年获得国家杰出青年科学基金资助;获2023年“科学探索奖"奖,2025年2月当选为美国光学学会会士。

肖淑敏,1980年12月生,哈尔滨工业大学(深圳)材料科学与工程学院二级教授,博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者,深圳市国家级领军人才。深圳市首位获得“中国青年女科学家奖”奖项的女科学家,是深圳科技女性的代表人物之一。2003年获得中山大学物理系学士学位;2006年获得复旦大学光科学与技术系硕士学位;2010年获得普渡大学电子与计算机工程系博士学位 ;2010年至2011年在普渡大学电子与计算机工程系从事博士后研究工作;2011年任哈尔滨工业大学物理系教授、博士生导师 ;2012年任哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师;研究团队主要从事基于半导体光学材料和器件的制备,涉及研究内容包括微纳米体系的数值建模、光刻或电子束曝光以及反应离子刻蚀等的微纳米制备技术、以及光学和电学表征技术。其研究成果曾三次入选“中国光学十大进展”,近年来在国际刊物和会议上发表相关的优秀原创论文140 余篇(其中《Nature》2 篇,《Science》1 篇,《Nature Communications》9篇,《Science Advances》1篇, 《Advanced Materials》等高水平论文32篇,合著专著一部),多篇文章单篇他引超过200 次。研发技术达到了”华为XXX器件“的应用要求并进入流片阶段。2013年获得国家自然科学基金委员会“优秀青年科学基金”资助 ;2024年当选美国光学学会会士。

深圳媒体读特新闻2018年曾刊文介绍,无论是见诸国际期刊的百余篇论文,还是获得授权的数十项海内外专利,肖淑敏的名字永远和宋清海紧紧连在一起——从复旦大学到美国普渡大学,从哈工大到哈工大(深圳),从恋人到夫妻,从学生到教授,这对科研伉俪始终并肩战斗,不断发挥其专业背景优势,在交叉学科领域推陈出新。

“我的部分偏重光学物理、她是材料制备,属于‘接力跑’。”作为高校科研工作者,宋清海身兼数职,不仅带项目、授课,还担任着学院的管理职责,而妻子肖淑敏作为材料科学与工程学院教授、自然科学基金杰青项目获得者,工作压力也并不比他轻。宋清海笑称,虽然同在一个学校,彼此学院的教学楼举目可及,然而想创造一次偶遇却是“奢望”。

没有时间卿卿我我,他和妻子却以不同的方式保持着爱情的温度。“科研圈的女生不一样,我俩比较一致,精神生活很丰富,清醒的时间几乎都被工作占了,家庭反而不会受到社会上一些杂事的烦扰。”宋清海告诉记者。

在旁人看来,这样的“夫妻档”可谓琴瑟和鸣,但肖淑敏自己知道,作为妻子、母亲,她不得不为家庭和工作的兼顾而付出更多。

“没什么平衡的诀窍,只能是付出更多时间。”肖淑敏坦言,她和先生每周在实验室里的工作时间都超过70小时,即使春节也只在初一、初二休息两天,初三就又回到实验室。这样的节奏下,还要照顾两个孩子,肖淑敏只能把自己的时间当海绵,挤了又挤。“我的大儿子从3岁到上初中,每天晚上都跟我到实验室,困了就在这里睡。晚上11点多,我的工作结束了,再把他带回家。”谈起这样的细节,肖淑敏的脸上只有平静,没有抱怨,“我跟孩子们说,我们家就是一个团队,需要每个人的配合才能流畅运转。”

同时,肖淑敏也感慨自己是幸运的。因为丈夫是同行,所以对科研工作十分了解且足够支持。“唯一的问题就是,我们在家里也忍不住探讨科研上的问题,有点分不清工作和生活的界限,一点都不浪漫。”肖淑敏笑着说:“但其实我和先生的性格比较互补。在科研上,我的胆子比较大,会提出一些突破性的想法,而他则比较谨慎。当我出现想放弃的念头时,往往是他督促我继续往前走,将自己开头的工作去有始有终地处理好。”而这,何尝不是一种惺惺相惜的浪漫?

“做起科研来,女性和男性是一样的。即使身为两个孩子的母亲,我肯定会减少一些科研之外的出差、会议,但这都不是问题。身为女性,最重要的是自己不要给自己设限。”肖淑敏说,她经常在朋友圈分享科研工作中的美好瞬间,可能只是学生在实验中偶然得到的一个图像,她也能从中看到美,感受美。这一刻,“女性”不再是被定义的标签,而是另一种注脚——温柔且坚定,敏感又坚韧。

赞一个

更有众多热门