什么是沙龙学术会议

什么是沙龙学术会议?学术沙龙,一种非正式的聚会,聚焦学术问题,旨在探讨与交流研究成果,激发创新思维。参与者在宽松自由氛围中分享观点,碰撞思想火花。围绕特定主题,如哲学、历史、文学、科学、艺术,学术沙龙鼓励自由表达和无规则讨论,促进跨学科交流。

这种对话模式最重要的特点在于其创造力的释放机制,典型表现为德国量子物理学家海森堡于1925年在慕尼黑的晚餐会谈情景:多位同行在饮咖啡过程中就光电现象的数学表达进行头脑风暴,某助手未被职级观念束缚,突发奇想尝试以矩阵代数重新构建实验数据报告,直接推动了矩阵力学的诞生史。此种平等开放带来的灵感迸发现象在当代仍然延续,清华大学交叉科学论坛通过设置十五分钟匿名提问窗口,令博士生与国重实验室首席科学家进行思想交锋。

沙龙vs讲座有什么区别

形式对比:

- 沙龙:小而精,大家可以尽情互动,分享心得,甚至还能玩点小游戏,就是自由度满满的聚会。

- 讲座:专家说,你听,有时候有提问环节,但感觉像是专业知识的一场“独角戏”。

参与程度对比:

- 沙龙:拉近彼此距离,你想说啥都可以,互动无极限。

- 讲座:大多是听众被动接收信息,也许演讲结束时能抢个问题环节。

目的对比:

- 沙龙:社交、互动、分享经验,重点是大家一起玩,一起学。

- 讲座:传达知识、启发思考,可能更像一堂课,啥也别想,老师说什么你就听。

内容形式对比:

- 沙龙:五花八门,多样性满分,小组活动、亲身体验都能碰到。

- 讲座:演讲居多,专注在听众吸收知识。

规模对比:

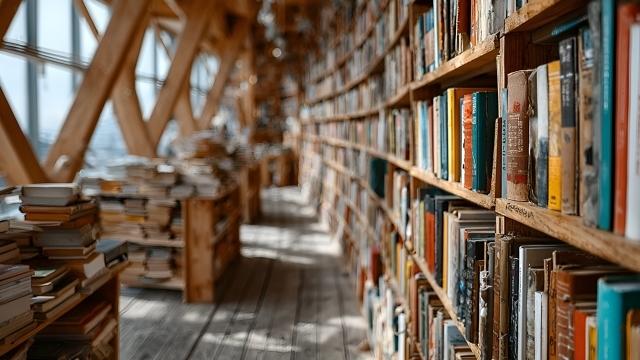

- 沙龙:小而美,可能在小活动室,咖啡店,美学空间,气氛温馨轻松。

- 讲座:大场面,可能要去大场馆,搞得像个盛事。

整体而言,学术沙龙规模较小,方便深入交流,促进合作与创新。自由氛围打破传统束缚,激发创新思维,推动学术研究与社会发展。学术沙龙在学术界扮演重要角色,促进学者间合作交流,开拓视野,推动创新。

赞一个

- 文章标签:

- 学术会议

更有众多热门