事业编,取消“终身制”!

近日,内蒙古自治区人力资源和社会保障厅印发《内蒙古自治区事业单位工作人员竞聘上岗管理办法》,首次面向全区建立起事业单位岗位竞聘动态管理机制,明确实行“全员竞聘、择优上岗”的用人方式,突出“能上能下、薪随岗变”原则,对不能胜任岗位职责、年度考核不合格等7种情形明确降岗规定,彻底打破事业单位岗位聘用“终身制”。

内蒙古的改革并非孤例。2024年7月初,山东省临沂市召开新闻发布会,介绍了临沂市《关于强化事业单位岗位管理持续激发事业单位活力的通知》有关情况。明确鼓励事业单位推行“全员竞聘”制度,建立事业单位人员“优胜劣汰、能上能下”的竞争性用人机制,破除事业单位工作人员“一聘定终身”“能上不能下”的惯性思维。

这意味着,事业编“终身制”被打破,能进也能出。其实,这股编制改革的热潮在高校中早已推行开来。

2012年,中共中央、国务院印发的《关于分类推进事业单位改革的指导意见》指出,到2020年,要建立新的事业单位管理体制,高校不纳入编制管理。此后,我国高校进入聘用制时代。

编制改革,名额精简

我国高校教师的聘用制一直都在演进。

早在1993年,《中国教育改革和发展纲要》就已经明确了高校教师实行聘任制。此后经过若干文件发布后的梳理,不难发现,顶层的设计是在聘任制的基础上加入更加灵活的人才聘用机制,破除终生制和人才单位所有制中的弊端,积极推动人事代理制的运用。

特别是2018年以后,更是着重强调聘期考核,推动准(预)聘和长聘相结合,使之成为重要的政策导向。

随着“预聘-长聘”制度在各高校中不断推进,演化出了“非升即走”的高校教师聘用政策。在这一政策下,青年教职人员需要在预聘环节中,完成学术成绩达标,才能留任高校。

除了在聘用制度上进行改革,高校的事业编名额缩紧也是不可不面对的趋势。

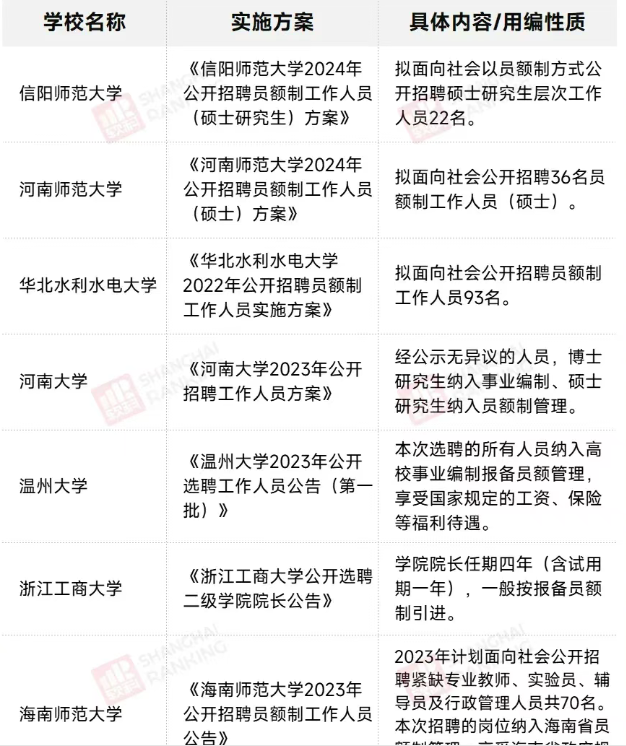

2021年,广东省教育厅等多部门联合印发《广东省加强新时代高校教师队伍建设改革实施意见》。《意见》指出,要完善高校教师聘用机制,加快高校教师编制岗位管理改革,在高校探索实行员额制管理。去年底,深圳信息职业技术学院发布博士层次员额制教师招聘公告,计划招聘50名博士层次教师,全部都是“员额制”。

高校的“员额制”,不同于传统事业编,更不是“铁饭碗”。

“员额制”,也称人员总量管理,是由高校自主设定,上级人社部门核定备案后,可执行的一种人事管理制度。传统事业编与个人身份对应,如果离开岗位,编制会跟着。然而“员额制”是“在岗才能在编”、“对岗不对人”,编制只与岗位对应而与人无关,这也是和传统事业编不同的地方。

“员额制”打破了传统编制“只进不出”的局面,一定程度上盘活了高校教师流动的市场机制,提升了高校办学活力。目前,全国已有多所高校实施“员额制”管理。

用人权利,下放至高校

不过值得注意的是,随着高校事业编制的改革,我国高校办学自主权正在扩大。

最初,1998年的《中华人民共和国高等教育法》明确规定:高等学校应当面向社会,依法自主办学,实行民主管理。这是个里程碑事件,标志着办学自主权确立了高校人事自主权的法律地位。

为落实高等学校办学自主权……搞活用人制度和分配制度,2000年,中共中央组织部、人事部、教育部印发《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》。其中指出:要全面推行聘用制,建立符合高等学校办学规律、充满生机与活力的用人制度。

2017年,为全面落实《中华人民共和国高等教育法》提出的支持高校依法自主办学,进一步扩大办学自主权,教育部等五部门印发《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》,明确应积极探索实行高校人员总量管理。

2020年,山西省人社厅发布《关于深化高等院校、科研院所、公立医院人事管理改革有关事项的通知》,取消对高等院校、科研院所、公立医院年初统一下达增人计划的管理模式,将增人计划的权力下放到学校。教育部等六部门也发布《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》,鼓励“采取多元化聘用方式灵活用人,统筹用好编制资源”。

在此之下,高校实施了人事代理岗转事业编、积分入编等不同方式,盘活用人制度,实现办学自主权的扩大。这让高校拥有更大的动态调整空间,能根据自身发展规划和建设需要,更灵活地调整人员总量及结构比例。

不过对于高校教师来说,已然不能“躺平”,能上能下的用人制度推动其在工作岗位上做出更多成果。事业编“终身制”已经从名义上取消,新的制度概念替代旧的制度概念、新的用人方式“置换”旧的用人方式。这种“置换”,不能仅视为“一种文字游戏”。尽管高校用人的外在表象未明显变化,但用人制度的“地基”已悄然变化。

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门