Nature重磅:一个邮箱引爆今年最大论文工厂,1517 篇论文恐被撤稿!涉及460 所高校4500 多名研究者

学术圈的造假新闻早已不是新鲜事,从图片 PS 到数据编造,从一稿多投到代写代发,我们总能时不时在媒体上看到 “某教授撤稿 XX 篇” 的推送,然后无奈地叹口气继续做实验。

但这一次,Nature 扔出了一个重磅消息:1517 篇论文涉嫌论文工厂代笔,46 个国家的 4500 多名研究者、460 所高校卷入其中,更荒诞的是,这个体量惊人的 “论文工厂”,竟然藏在战火纷飞的乌克兰。

故事的起点,是 2022 年德国学术不端侦探 Anna Abalkina 的一个职业病式发现:她在筛查论文时注意到,不少来自不同国家、不同领域的文章里,作者的邮箱域名透着诡异——既不是高校常用的 “.edu /.ac”,也不是科研机构的专属后缀,而是一个陌生的 “Tanu.pro”。

就像侦探盯着指纹比对库,Anna 顺着这个域名往下挖,越挖越心惊:

这些看似零散的 “Tanu.pro” 邮箱,背后指向的是同一个生产者;而当 Springer Nature 的研究诚信官员 Svetlana Kleiner 加入调查后,更庞大的版图浮出水面 ——

2017 年到 2025 年,1517 篇发表论文与这个 “可疑域名”相关;60 多个关联邮箱背后,是 46 个国家、460 所高校的 4500 多名研究者。

这不是某个小作坊的“散户生意”,而是一条分工明确、流程成熟的 “学术黑产链”:从选题、写稿、数据分析到投稿发表,只要客户付钱,就能拿到一篇 “符合期刊要求” 的 “成果”。

更讽刺的是,当调查人员追溯 “Tanu.pro” 的注册信息时,答案让所有人都愣住了:域名的归属方,是乌克兰基辅一家名叫 Scientific Publications 的公司。

基辅,这个自 2022 年起就时常被炮火笼罩的城市,甚至昨天才又遭到来自无人机的顶点打击。可这家 “论文工厂” 却在战火里 “坚守岗位”。

当然,在Nature的工作人员联系上Scientific Publications的时候,该公司工作人员表示:相关域名与本公司无关。

但当被正面问及是否存在论文代写、出售作者身份等业务时,该公司的发言人开始答非所问:

“Technologies and working methods of our company are considered commercial secrets, as they provide us with a competitive advantage.”

“我们公司的技术和工作方法被视为商业秘密,因为它们为我们提供了竞争优势。”

“Over nearly ten years of work in scientific consulting, our clients have included tens of thousands of researchers from more than 60 countries, who have received high-quality, transparent and reliable services,”

“在近十年的科学咨询工作中,我们的客户包括来自60多个国家的数万名研究人员,他们获得了高质量、透明和可靠的服务。“

这话翻译过来就是:“我们不承认造假,但我们的‘服务’覆盖全球,你懂的。”而这个论文工厂的造假范围远不止46个国家,而是有60多个啊。

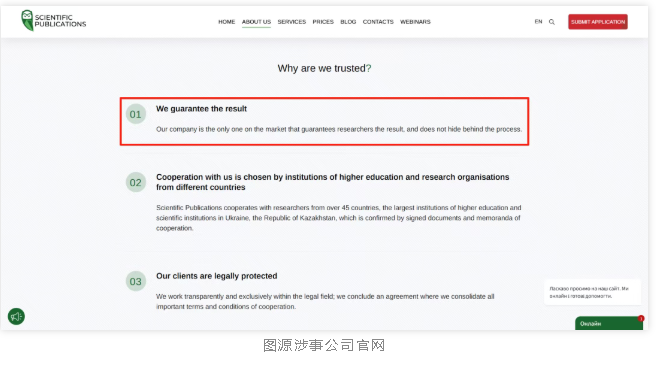

更露骨的证据,藏在他们的官网上。点开页面,赫然写着:

“Order the publication of scientific article in high-rated journal right now”

“现在,下单在高评价期刊上的学术论文发表吧。”

“Our company is the only one on the market that guarantees researchers the result, and does not hide behind the process.”

“我们的公司是市场上唯一一家向研究人员保证研究结果,并且不隐藏研究过程的公司。”

看到 “保证研究结果” 这六个字,多少科研人会心头一紧?毕竟诺奖得主都要面对 “失败是常态”的科学规律,一家商业公司却敢拍着胸脯说 “能保证结果”?

没人知道这家公司是怎么在战火里存活的,但从他们的操作里,可以窥见一斑:当基辅的局势越来越紧张时,他们悄悄在哈萨克斯坦的阿拉木图、吉尔吉斯斯坦的比什凯克设了办事处,把 “生产线” 搬到远离炮火的地方,继续接订单。

更让人警惕的是,他们早就学会了 “反侦察”。调查显示,“Tanu.pro” 这个域名主要用在 2020 到 2022 年,后来发现被出版社盯上,立刻换了套路:从专属域名改成常见的商业邮箱,用 “大众化” 的外壳掩盖造假本质。

这就像小偷换了件衣服逛商场,以前一眼就能认出,现在要在成千上万的邮箱里筛查异常。对出版社来说,审核成本越来越高,而论文工厂的 “造假技术” 还在升级。

Springer Nature 的数据表明:过去几年,他们收到了 8432 份和这个论文工厂相关的投稿,大部分被拦下,但还是有 79 篇 “漏网之鱼” 发表;目前 48 篇已经撤稿,剩下的 31 篇还在调查中。

可这 1517 篇,也只是冰山一角。

Anna Abalkina 说,换了域名之后,他们还在追踪新的 “可疑信号”—— 谁也不知道,还有多少带着 “合法邮箱” 的假论文,正躺在期刊库里,甚至被当成 “高质量文献” 引用。

论文工厂早已不是 “某国的问题”。就像这次的乌克兰公司,能为远在美洲、亚洲的客户 “定制论文”,哪怕隔着千山万水,哪怕语言不同,只要有钱,这些无良黑产就能制造出 “看起来很真” 的学术成果。

现在,Nature曝光了这个论文工厂,但打击学术不端,不是几个侦探、几家出版社,甚至是几天几年的事,而是需要全球同行持续的共同努力。

期刊出版社把好审核关,不只是查图片、查数据,还要查作者背景、查研究逻辑;

高校需要把好考核关,不把 “论文数量” 当唯一标准,让研究者能沉下心做真正有价值的事;

至于每个科研人,还是那句话:守住底线,可以慢一点,可以失败,可以暂时发不了高分期刊,但不能用造假毁掉自己多年的积累,更不能毁掉整个科研圈的公信力。

你怎么看?

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门