大龄博士,出局

近日,关于高校招聘博士教职时设置的年龄门槛问题引发了广泛关注。“35岁的年龄门槛”,早已是职场“隐藏红线”。而近年来,在一些高校甚至下行至32周岁的趋势。

假设一个人 18 岁进入本科就读,经历4年本科、2 - 3 年硕士、4 - 6 年博士的学习,理论上其博士毕业时的年龄约在 28 - 31 岁。

但是,如果在本硕博的求学阶段存在任何空窗期,例如就业、考研等等,又或者延迟毕业的时间过长,那么博士毕业时的年龄通常会超过 33 岁,甚至达到35岁。

而当35周岁成为众多高校招聘“青年教师”的常见年龄限制时,“大龄博士”们往往就无法获得高校教职的机会。

在成为“青椒”之前

“非升即走”,这是高校在人才选拔方面的一把双刃剑。特别是在青年教师的晋升途中,预聘制始终伴随左右,达到标准就能续聘,未能达标就得离开,以此激励着“青椒”们进行学术创新。

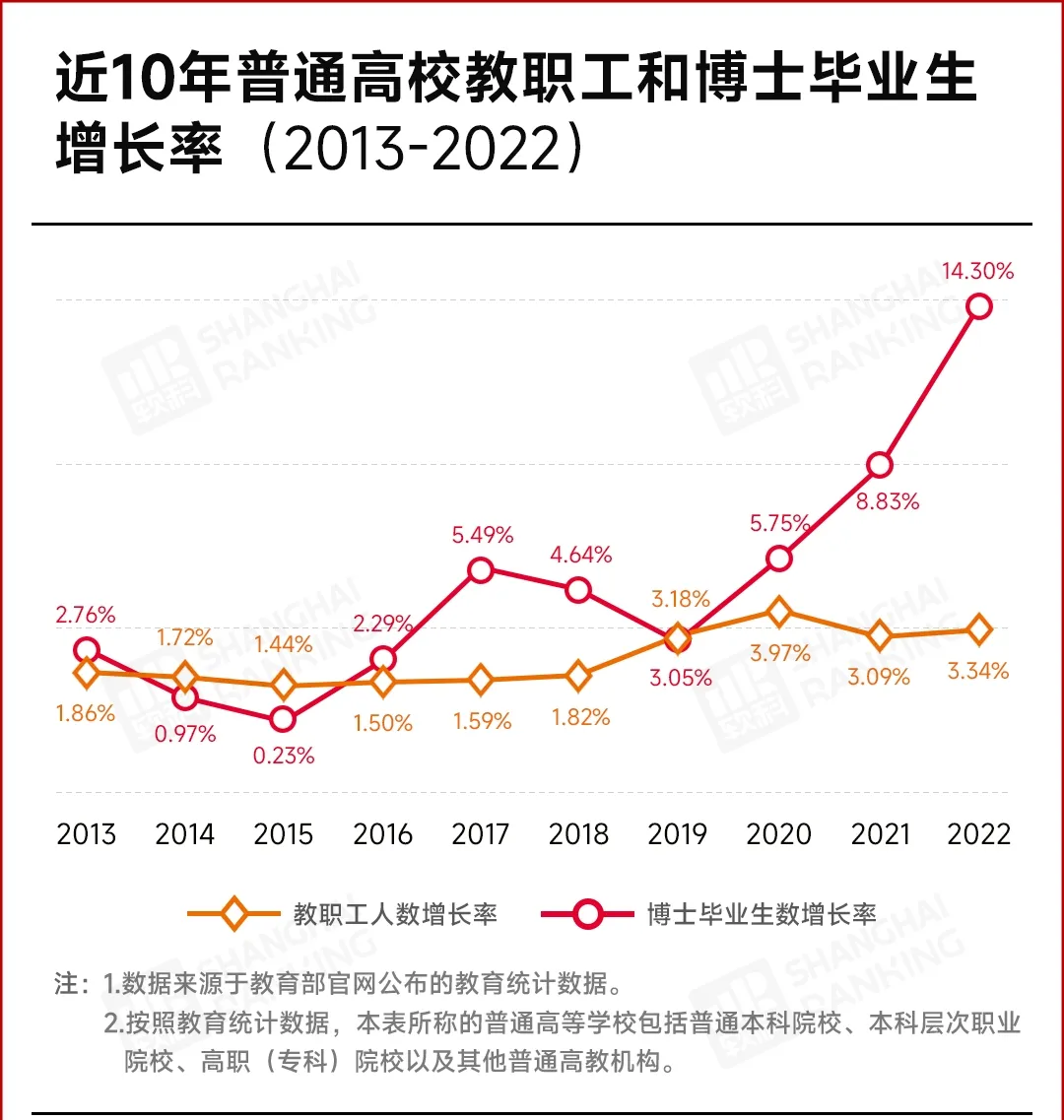

然而,在博士生大规模扩招的浪潮之下,“博士帽”变得随处可见,学术岗位却依然稳定不变。这种供需的失衡让众多博士面对“非升即走”的规则只能感慨叹息。尤其对于“大龄博士”来说,更是首当其冲,在学术的门槛前,年龄成为了一种隐形的阻碍。在这样的挑战与机遇并存的局面下,学术之路,更加需要智慧和坚持不懈的精神。

根据部分高校2024年的人才招聘启事,学术岗位对青年人才的年龄要求大多在35周岁以下,但二三级城市或偏远地区高校还是可以的,针对特别优秀的人才也可放宽至40周岁。

但也有部分高校已经将应聘年龄下调至32周岁,比如某东北“双一流"就明确要求应聘讲师(助教)的博士应届毕业生不超过32周岁(建筑类学科不超过33周岁),另一所北方“双一流”在预聘青年教师时要求不超过30周岁,特别优秀者可放宽至35周岁,以及某南方211在招聘师资博士后和讲师/助理研究员时均要求不超过32周岁。

为了尽可能避免年龄“一刀切”错失人才,高校在招聘时也会考虑更多,比如针对不同学科区分年龄限制。此外,不少学校也表示针对“特别优秀者”亦可放宽,但具体如何界定这类人才仍是语焉不详的。唯一明确的是,通过“特别优秀者”和“原则上不得超过……”等暂时缺少明确定义的语汇,我们也能看出高校在制定标准时的审慎。

总体上越来越严苛的年龄标准让博士生们走得越来越难。不少博士生选择读博时的年龄本就不小,有人表示自己是工作两年后才申请的博士,28岁开始读博,学制五年,如果能顺利毕业也将33岁了,还有人犹豫大龄(32岁)读博的必要性。而在博士生未按期毕业率常年维持在60%以上的情况下,博士毕业年龄30+已是常态。

摆在大龄博士面前的有两条路,一是继续走学术职业,但前景可能是“高不成,低不就”;二是走非学术职业,进企业、党政机关,但彼时,“大龄”和博士的学历都有可能成为对其就业的另一种限制。

留给博士们的时间,本就不多

在各行各业,年龄往往成为一道无形的门槛。在学术圈,尤其是科研领域,35岁更是一个不容忽视的节点。

据国家自然科学基金委员会的报告显示,2023年度青年基金的申请数量达到了134305项,但仅有22879项获得了资助,资助率仅为17.04%。与此同时,资助率逐步收紧,批准资助项目数整体增长幅度并不高。

预聘制,也就是我们常说的“非升即走”制度,为青年教师设定了明确的时间节点。通常包含两个三年的聘期,这要求教师们在有限的时间内完成从发表论文到申请科研项目等一系列任务。

对于30岁左右开始高校讲师生涯的博士来说,35岁前的每一分钟都显得尤为宝贵。他们需要在这个年龄前申请到各种基金项目,并在36岁前完成晋升。这个过程中,每一个环节都是环环相扣,不容有失。

在这样一个紧张的流程中,35岁前的“黄金时间”几乎决定了博士生是否能在高校长期任职。对于33岁或35岁以上的大龄博士来说,他们面临的压力更大,时间更紧迫。能否触及“非升即走”的门槛,成了他们职业生涯中的一大挑战。

出路 在哪里

早在2017年,北京大学教育学院的鲍威教授就注意到了博士生就业意向的多元化趋势。在她的调查中,那些有意向进入非学术部门的博士生对学术职业的"高负荷-高压力"特征有着深刻的认识。高校教师岗位的需求少和薪资竞争力不足,也在一定程度上影响了他们的学术从业意向。

网友留言观点

网友一:不要制造焦虑了,大学总要有人去授课。能把博士读完的人已经很优秀了。

网友二:高校成了 “搞笑”,对博士来说真的是很好的发展和出路吗?

网友三:公办高校国家层面应给个统一要求,公立高校拿着政府的资金却自立规定!

网友四:中国人的职业寿命也就到 35 岁,人口太多外还不断扩招。

网友五:一刀切很愚蠢,古人都知道不拘一格降人才,今人蠢到什么程度了?

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门