985教授已发表1226篇论文?本人回应

研发家

|

2024-12-11

0

知名教授喻国明,12月10日7时许发布微博,正式回应有关“高产”、“水文”、“学阀”等质疑。

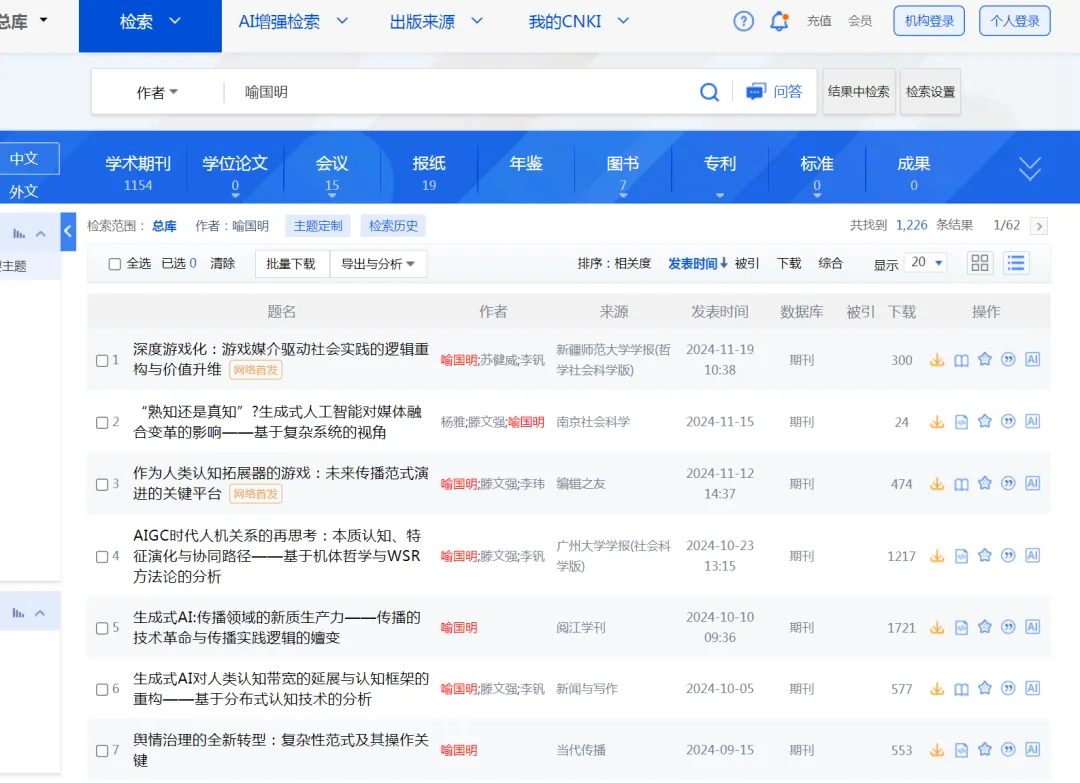

此前有网友根据中国知网统计,喻国明教授从1983年3月起,41年间共发表1226篇论文(不含知网没有收录的报刊、会议论文集等),平均每年29.9篇。

另据知网统计,截止2024年11月25日中午12点,喻国明教授2024年共发表48篇论文,其中多数是C刊。

经中国知网核实,全网只有一位喻国明,没有同名同姓者。

喻国明,男,1957年9月生,上海人 。1989年中国人民大学研究生毕业,法学(新闻学)博士。教授,博士生导师。2006年获聘中国人民大学首批国家二级教授;2003-2014年任中国人民大学新闻学院副院长;2013年-2018年任中国人民大学新闻与社会发展研究中心主任;担任第七届国务院学位委员会新闻传播学学科评议组成员,北京师范大学新闻传播学院学术委员会主任。

这两天网络上突然出现一条耸人听闻的消息:“全球产量最高学者正式产生,他来自中国人民大学……”直接将我推上舆论的风口浪尖。

其实这样的消息是不难证伪的,因为它既没有中国学术产量最高的统计依据,更没有世界产量最高的统计依据(我估计始作俑者甚至不知道从哪里可以找到这些统计数据)。我顺手查了一下中国知网,仅在新闻传播的学科领域中国人民大学的陈力丹教授迄今发布的文章数1436篇,而我在中国知网上的发表数据则是1187篇。

这种虚假信息的制造者和传播者意欲何为?无非是耸动舆论,引发不明真相者的负面情绪。由此我注意到最近一段时间小红书平台上对我一些无中生有的攻击和评价。指称我是“学阀”,并利用这种学阀地位发表了很多“水文”,挤占了年轻学者的发表空间。

本来,学术上对于文章质量有不同看法是很正常的,我也非常欢迎学术性的意见和评论。但这类评论完全没有学术意义上的分析和批评,而是一种无中生有“贴标签”,其目的是引发年轻群体的不满甚至仇恨,恶化网络舆情环境。

的确,今天在学位申请和年轻学者的考评要求方面,的确存在着一些不尽合理的规定和要求,它增大了年轻学者和学生的专业压力,引发更大程度的内卷,甚至也使某些不正之风有了作恶的条件。再一方面,如今在学术期刊的发文规范中也一定程度存在着一些亟待改进的陈规陋习,比如,有些学术期刊规定,硕士生不能作为作者署名;绝大多数学术期刊没有“通讯作者”的署名类别,对于署名的数量也一般不超过三个,等等。这是与今天学术发展的大趋势是不相吻合的。今天这种研究问题日益复杂化、交叉学科合作研究已成为潮流的学术大势下,一项学术成果常常是多人合作的结果,署名数量的扩大是一个必然的趋势,今天在国际学术期刊上,不但文章作者的数量有越来越多的趋势,而且还有“通讯作者”“共同第一作者”的标识。由此看,我们国家学术期刊的某些规定已经大大落后了。因此,我曾多次在不同场合呼吁期刊发文的某些规则应该“与时俱进”。尽管如此,也不应该成为恶意挑动舆论、传播仇恨情绪的理由。

其次,那些耸动舆论、恶意攻击的发帖者是不是对何谓“学阀”有什么误解?学阀是指“凭借势力把持和垄断教育界、学术界的人”,学阀是指"控制了学术界声望,主流价值,规则评定,把持和垄断学术资源的人",我有何德何能能够把持、垄断和控制教育界、学术界?我既无任何行政职务,也没有任何对于学术期刊编辑的控制力,我何以“把持、垄断和控制”?如果说是我的文章的影响力影响了编辑的选择,那也是学术逻辑和学术标准的正常录用机制,何来“学阀”之说?你以为学术期刊的编辑们的学术能力是吃素的吗?这种说法实际上是对于学术期刊编辑群体智商的一种侮辱。

还有,说我是新闻传播领域的“革命家”,几乎一年就要革新闻传播学术的命好几次。我非常乐意接受这样的封号(即使有些人是出于恶意和诋毁)。众所周知,我们正处在从工业文明时代向数字文明时代过渡的深刻转型期,期间充斥着熊彼得所谓的“断裂式的发展”“破坏式创新”。而生成式AI与此前大热的元宇宙的共同特点是越来越以系统化的方式和生态级意义上的重构在破坏旧世界、建构一个全新的世界。新时代的发展与创新绝非对于旧时代遗存的小修小补,以及某些环节、要素的效能的改善与效率的提升,而是一种凤凰涅槃式的重构。因此,“革命”是定义当下时代转型特征的最为恰切的关键词——它发生在转型社会的每一个领域、每一个环节和每一个过程当中。

另外,还有人污称我“微信投稿”不按规范的投稿程序来,搞“特殊化”。其实,真相是,一些学术期刊和我有约稿,包括我在一些学术期刊上辟有专栏,在正式投稿前,先与责任编辑沟通一下文章选题是否符合要求等,不是非常正常的吗?我可以说,我发表的每一篇文章都是通过期刊的匿名评审,走正常的审稿流程的。

我一生与人为善,从来没有利用自己手中有限的权力和影响力打压过任何人,即使是那些对我并不友好的人,我也是以诚相待,成人之美的。至于我和年轻老师和学生的合作署名既是我们共同研究的事实使然,也是我尽可能在成果的体现中突出他们的贡献的一种努力。我曾经多次因为署名的问题向期刊编辑部提出明确和强烈的要求,尽可能让其他人承担第一作者、或硕士能够在文章上署名等的权利,有时甚至为此撤稿。我个人无力纠正现在在学术期刊发文规则中的陈规陋习,但我个人在尽力而为。

原本不想说这些,担心公共资源的浪费。但造谣中伤者已经掀起了仇恨情绪的恶浪,为正视听,也为防止不明真相的年轻学生被带节奏。我说了上面这些话,谢谢各位!

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权