北大团队揭开水稻抗病毒秘密

在北京大学生命科学学院的一个实验室里,李毅教授穿着白大褂和防护手套,把密集的小昆虫放进一个特殊的透明昆虫笼子里,把它们最喜欢的食物——绿色的大米幼苗放在昆虫笼子里。这些昆虫在农民眼里是臭名昭著的大米害虫。李毅和其他人饲养它们,然后故意让它们携带特定的病毒。

在过去的20年里,李毅和他的团队成员最常做的事情就是饲养这些小昆虫,包括那些有毒的昆虫和那些没有毒的昆虫,然后让昆虫去“灾难”幼苗。他们这样做是为了确保大米在实验室中感染病毒,这与大自然中的情况非常接近,最终目标是找到大米抗病毒机制启动的开关。

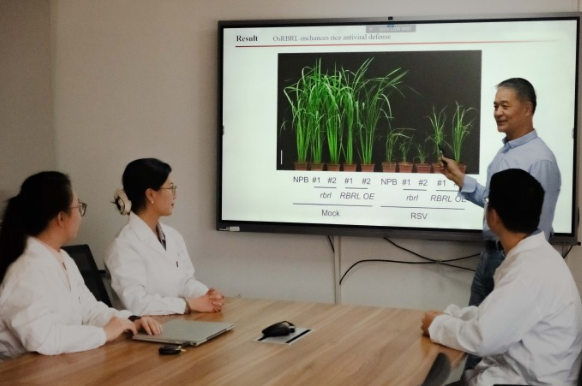

3月13日,他们的最终目标实现了。李毅团队与福建农林大学等多个实验室合作,首次揭示了大米感知病毒入侵和免疫反应的关键分子机制,发现了两种关键蛋白质-泛素连接酶RBRL和茉莉酸信号通道抑制因子NINJA3的功能,为培育广谱抗病毒大米品种提供了新途径。结果以封面文章的形式发表在《自然》杂志上。

令人头痛的困境

李毅出生在农村。他从小就帮助成年人种植小麦和玉米。田里的那些事情总是让他感到非常亲切。当他成为一名来自农村的大学生时,他的第一个志愿者选择了植物保护。1988年,当他在德国攻读博士学位时,他专注于甜菜病毒的研究。1992年回国后,他开始专注于水稻病毒的研究。

在决定“研究什么”时,李毅的判断标准是“农业需要什么”。李毅说:“甘蔗在欧洲很少种植,主要依靠甜菜制糖。当时,我研究甜菜病毒。回到中国后,我知道水稻对国家来说太重要了。中国大约有一半的人主要吃水稻,病毒问题非常严重。因此,我开始研究水稻病毒。”。

李毅致力于水稻病毒的研究,这与中国水稻病毒的爆发有关。20世纪90年代,中国南方的稻田经常出现奇怪的景象:应该抽穗的水稻植株缩小成小块,叶子扭曲变黄,最后死亡。受灾害影响,20%-50%的地方受灾最严重地区。

“那是水稻病毒病爆发的时代。”李毅回忆道。正是由于实际需要,国家启动了国家高新技术研发计划(原“863计划”),重点研究水稻病毒,李毅也走上了30年的科研之路。

传统的防治方法依赖于杀虫剂,但这种方法无法根除昆虫媒体病毒。李毅说:“总有漏网的昆虫会携带病毒,第二年卷土重来,造成新一轮污染和耐药性。”。

新的科技手段依赖于育种,但“育种者也头疼。他们终于遇到了一个新品种,味道鲜美,产量高。因此,他们只抵抗一两种病毒。当另一种病毒来临时,作物将大量死亡。”李毅说。

到2008年,大规模大米病毒再次爆发。李毅意识到,我们必须从分子层面找到大米本身的“免疫开关”,帮助大米“武装”,自己对抗各种病毒风险。

李毅说:“如果能使水稻具有广谱抗病能力,就能彻底改变这种困境。

"狼烟一起,抗病毒大军全面动员"

自2007年以来,该团队开始研究水稻的抗病毒机制,发现水稻的防御系统实际上被称为茉莉酸。(JA)植物激素控制。根据这一线索,他们找到了NINJA3的关键蛋白质-RBRL及其作用。

从那时起,李毅开始带领团队饲养有毒昆虫。通过反复感染有毒昆虫的实验,他们观察到,病毒壳蛋白与RBRL结合后,后者被激活,然后标记并降解蛋白质NINJA3,以抑制抗病毒反应。

“RBRL是一个‘开关’。当病毒来临时,它立即发出警报。”李毅用长城烽火台的比喻说:“狼烟一起,抗病毒大军全面动员起来。”

为了验证这一机制,李毅和其他人用有毒昆虫感染了数以万计的大米。李毅说:“昆虫的毒性传播必须‘真实’——毒性传播率必须超过90%,感染成功率必须超过85%。数据是可靠的。”。

这项实验持续了十多年,在此期间进行了两次重大方向调整。起初,该团队认为RBRL是一个“病毒杀手”,它会直接降解病毒蛋白,但发现它根本不会降解病毒外壳蛋白。然后,研究转向茉莉酸信号通道抑制因子JAZ蛋白,并推测RBRL是否通过识别JAZ蛋白来启动抗病毒。然而,JAZ蛋白并不是正确的答案。

经过两次“推翻-重新开始”,团队最终发现RBRL标记了另一种茉莉酸信号通道抑制因子NINJA3,可以抑制病毒反应。李毅说:“科学研究就是不断尝试和犯错。仅仅验证这一发现就花了三年时间。”。

2019年,该团队利用转基因技术提高了大米中RBRL的表达能力。结果表明,改造后的植物对条纹叶枯病毒、矮缩病毒和黑条矮缩病毒的抵抗力显著增强。李毅说:“传统品种最多可以抵抗两种病毒,它们可以同时抵抗三种病毒,这是广谱抗病的希望。”。

新课题已经开启

目前,李毅正试图将论文纸中的研究成果推广到农田中。李毅说:“我们正在寻找RBRL高表现力或NINJA3低表现力的作物”。“如果我们能找到高表现力或低表现力NINJA3的自然作物,育种者可以利用优异的抗病性自然变异点对水稻进行改良和育种,培育广谱抗病毒的良种。”

李毅说,RBRL基因的应用前景不仅仅是水稻。“RBRL基因和NINJA3基因也存在于玉米和小麦中,预计将在未来推广到这些主要作物中。”他强调,广谱抗病品种可以有效减少对农药的依赖,“如果减少农药的使用,水稻将更加安全,产量将更加稳定”,这不仅有助于确保粮食安全,而且对环境保护具有深远意义。

《自然》评论员认为,通过系统的探索,研究澄清了一种新的病毒蛋白感知级联,其核心创新是首次发现RBRL对病毒外壳蛋白。(CP)特异性识别,并成功构建了独特的信号转导级联模型。

评委特别指出:“这种基于病毒效应分子直接感知的分子机制在现有认知中是独一无二的,研究工作具有广度和深度,论证过程清晰易懂,为植物病毒互动领域提供了重要的理论突破。”

对李毅来说,还有很多问题没有得到回答,比如为什么病毒对传毒昆虫几乎无害,但对植物来说却是致命的。

在他的实验室里,小昆虫仍然爬满了虫笼里的稻苗,团队已经开始了一个新的课题——如何阻止昆虫感染病毒。

赞一个

更有众多热门