他们5年破解破译“中国美”小麦抗病密码

“你问问他,一年喝了多少咖啡。”北京奥运村的一间办公室内,刘志勇看着爱徒陆平笑言。

“平常也就一两杯,补实验的那大半年,一天能喝5杯,8个月喝了两公斤多速溶黑咖啡,不然睡得少提不起精神。”陆平有些腼腆地说道。

这些咖啡究竟“没白喝”。今年2月14日,作为中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)研究员和副研究员的师徒二人收到一份“最好的情人节礼物”——来自顶尖科技期刊《科学》杂志编辑部的论文接收函。3月28日,他们开展了5年的小麦抗病免疫机制研究结果正式在线发表。国际审稿人评价称:“他们毫无疑问地展示了一个突破性的发现。”

有趣的是,在这项研究过程中,刘志勇团队还与沙特阿卜杜拉国王大学教授Brande Wulff团队一起研讨、投稿、发表,成就两篇“背靠背”重磅成果。

君子之约10年守候

得知论文被接收后,刘志勇去拜访了中国科学院院士李振声和中国工程院院士孙其信,他想把最新的研究成果汇报给两位科研上的伯乐。

2004年,刘志勇在瑞士和美国做完博士后,在博士生导师孙其信的邀请下回到中国农业大学,开展小麦抗病遗传育种研究。在孙其信和小麦抗病遗传育种家杨作民教授的带领下,他参与的小麦抗病优质基因资源挖掘和创新利用研究,先后获得教育部科技进步奖一等奖和国家科学技术进步二等奖。

整整十年前——2015年的一个夏日,刘志勇接到了一个电话。电话那头,70多岁的李振声力邀他到遗传发育所工作。20世纪70年代,李振声就因为开展小麦与偃麦草杂交培育出抗条锈病小偃系列小麦品种而扬名。但后来遗传发育所的小麦研究逐渐向基础研究倾斜,李振声希望刘志勇能带领团队把小麦抗病遗传育种这件事做下去,服务国家的战略需求、产业需求。

时至今日,刘志勇依然记得,那通电话“一打就是一个多小时”。

那通电话也达成了一个君子之约。次年,刘志勇来到了遗传发育所,跟着他来的还有研究生陆平。他们把研究重心放在了抗白粉病基因挖掘和遗传育种方面。

白粉病是一种由真菌引发的小麦病害,这种病害会使小麦叶片干枯,并能迅速扩散。我国每年种植的3.5亿亩小麦中就有约1亿亩感染,病原菌通常导致小麦减产5%~10%的产量损失,严重时可减产40%以上。

为了找到优异抗病基因,刘志勇带领团队找遍了自身收集的种质资源、国家种质库的数千个小麦品种以及大量地方品种,他们的足迹甚至延伸到了国外——在以色列所在的新月沃地,终于从一种野生二粒小麦中找到了一个优异抗白粉病基因——Pm41。然而,他们发现普通小麦中虽然存在Pm41b这样的等位基因,但其抗病能力却因两端转座子的插入而被“封印”了。这让刘志勇将该基因称为“睡美人”基因——就像被巫婆施了魔法而陷入沉睡的美丽公主。

他们一方面尝试探索唤醒“睡美人”的办法,另一方面并未放弃在中国的小麦中寻找其他的抗病基因。寻寻觅觅中,他们终于在陕西关中平原的小麦地方品种“葫芦头”中克隆出另一个抗病基因Pm24——编码新型的串联激酶,并将其命名为WTK3。

“不同于‘沉睡’的Pm41b,Pm24展现出稳定广谱的抗白粉病能力,对目前所有收集到的白粉病菌都表现高抗至免疫。之所以能抗病,只因它缺失了6个特定碱基。”刘志勇说,后来他们发现,全世界只有4份种质材料含有这种缺失,且全都是来自中国关中平原一带的地方品种。因此将其称为“中国美”基因。

“就像宋玉形容美人的那句话‘增一分则太长,减一分则太短’。恰到好处才是最美的。”刘志勇比喻说。

这项研究成果在2020年发表后受到广泛关注。然而,他们的这场探索之旅还远未结束——这个“中国美”基因是如何发挥抗病作用的?要实现更精准的基因编辑育种,还要回答这个关键问题。

“背靠背”一路走

在解析“中国美”抗病蛋白Pm24/WTK3工作机理的过程中,研究团队发现,它并非单打独斗,而是要在“贤内助”—— 一个名为WTN1的非典型NLR蛋白的帮助下共同抗病。然而,他们的下一步研究却被一道难题绊住了——找不到Pm24/WTK3识别的白粉菌效应蛋白。

效应蛋白是病原菌干扰植物防御系统的“武器”,也是植物识别入侵者的关键信号。“没有效应蛋白,就像去看一场精彩的球赛,却忘了戴眼镜。”陆平形容道,“大家都在欢呼,但场上发生了什么,你完全看不清。”

为扫清障碍,他们利用全国百余个白粉病菌株对抗病基因Pm24基因材料“葫芦头”进行了分析,然而狡猾的效应蛋白始终未露出蛛丝马迹。研究就此陷入僵局。

转机出现在2022年。刘志勇在评审英国植物病理学家Brande Wulff的一项研究时,发现他们克隆了抗麦瘟病基因——Rwt4。“Rwt4恰好是WTK3的等位基因,两者只相差2个氨基酸,而且日本科学家早在2017年就已经克隆出了麦瘟菌的效应蛋白——PWT4。能不能‘借道’麦瘟病的研究系统来探索白粉病的抗性机制呢?”该研究结果让他心中一亮,仿若看到“柳暗花明又一村”。

随后,研究团队假设WTK3既抗白粉病、又抗麦瘟病,并借用麦瘟病的效应蛋白PWT4来尝试启动其抗病效应。结果令人惊喜:他们的假想被证实了!

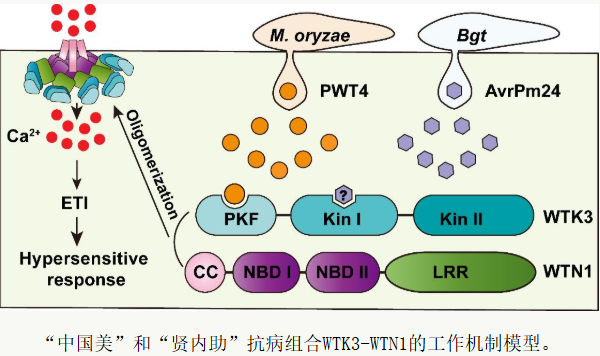

“中国美”和“贤内助”抗病组合WTK3-WTN1的工作机制也迎刃而解:WTK3有两个重要功能模块,第一个模块由假激酶片段PKF和Kin I结构域组成,其任务是识别病原菌释放的效应蛋白;第二个模块为Kin II结构域,其作用是衔接WTN1,形成“防御小分队”。当感知到病原菌入侵后,WTK3-WTN1复合物迅速被激活,形成离子通道促进钙离子(Ca2+)内流,激活超敏反应和细胞程序化死亡。“WTK3就像神经系统,负责感知病原菌入侵并发出指令,而WTN1则像肌肉系统,执行防御反应。”陆平比喻说。

“中国美”和“贤内助”抗病组合WTK3-WTN1的工作机制模型。

出乎刘志勇和陆平预料的是,他们的研究思路又反哺了后来到沙特阿卜杜拉国王大学工作的Wulff团队。该团队当时正致力于研究另一种串联激酶——Sr62对小麦抗秆锈病的机制,但苦于不得其法。2023年的一次线上交流中,刘志勇向Wulff提及他们的WTK3-WTN1抗病组合新发现,让对方醍醐灌顶,意识到Sr62可能同样需要一个NLR蛋白“贤内助”来抗病。

“所以,不得不说,科研突破就是相互取经的过程。”刘志勇笑言。

这样的交流过程也让两个科研团队之间“惺惺相惜”,虽在地理上相隔万里,却保持定期线上交流,共同探讨“串联激酶+NLR”的协同抗病模式。

他们甚至约定了共同的投稿时间:2024年4月2日。“我们特地避开了‘愚人节’,我们在微信上约好后,当天下午,Wulff在沙特的课堂上带着笔记本电脑,我们同时点击了‘提交’按钮。”刘志勇道。

审稿中的挑战,他们也一起面对。稿件提交给《科学》后,审稿人充分肯定了他们研究的价值,但基于其严谨的学术要求,提出了若干极具建设性的修改意见,以进一步提升论文的科学性和创新性。他们一起按照审稿人的要求,先在预印本平台bioRXiv上发表手稿,并按照其撰写的评论意见逐条认真仔细修改。“虽然审稿人的意见很多,但都非常有建设性,整个审稿过程让我们学到了非常多的东西。”陆平说。

连续三轮的审稿意见修改中,两个团队始终保持同步。“我们收到审稿意见后,都会立即分享讨论,然后同时修改,然后再同时递交。”刘志勇说。

2024年圣诞节前夕,他们收到了Science杂志编辑原则性同意修改后发表的邮件通知。情人节之夜,他们一同收到了论文被接收的好消息。3月28日,两篇“背靠背”论文同日发表。刚刚获得2025年度沃尔夫奖的英国植物免疫学家Jonathan Jones在给刘志勇的邮件中直言:“这是非常重要的工作。”

科研也是一场修行

在陆平看来,科研旅程也是一场见人见己的修行过程。尽管从事的是一个很理性的工作,但研究过程中的许多人与事总能让这位38岁的“大男孩”动情到热泪盈眶。

陆平是湖南衡阳人,读研究生之前从未想过会开展小麦抗病研究。“小时候,我在农村生活,放假时经常和小伙伴们在水沟、田里边抓鱼、抓螃蟹、挖泥鳅、钓‘麻拐’(青蛙),玩得特别开心,对农田一直有种特别的感情。”他回忆说,2011年报考中国农业大学硕士研究生时就选择了作物遗传育种专业。

那年面试完后,陆平接到刘志勇打来的一个电话:“我这里还有名额,你要不要过来?”“当时特别感动,我已经是第二年考研了,如果这次考不上,何去何从都不确定,没想到刘老师会主动打电话邀请我。”回忆起当时的情景,陆平眼中泛起湿意。后来,他义无反顾地跟着刘志勇开展小麦抗病研究,这条路一走就是14年。

“陆平特别踏实,做研究很钻研。”刘志勇说,“我们最初的科研团队更擅长做基因克隆,但对于机制解析并不专长,是他把这块补齐了。”

找到“中国美”基因的“贤内助”,陆平也离不开妻子李晶这位“贤内助”。李晶是北京农学院的一位教师,与陆平可谓“志同道合”,也是本次研究的共同一作。她专精于生化和分子生物学研究,当陆平在实验中遇到瓶颈时,李晶常常成为他的“救场专家”。陆平笑言,“她教会了我做生化和分子生物学相关实验,我们就像WTK3和WTN1,缺一不可。”,

攻克科研难题的过程也是“见自己”的过程。在寻找白粉病效应蛋白的过程中,陆平经常加班加点,刘志勇说“那会只要看到实验室里的灯亮到凌晨,肯定是陆平又在做实验”。后来补实验时,他为了赶时间一宿只睡四五个小时,一天更是靠多杯咖啡来提神。Wulff来遗传发育所交流看到陆平后,开玩笑地道“下次来中国,我要给你带几公斤咖啡”!

为了对抗小麦病原菌,小麦遗传育种学家们已经找到一系列优异抗病基因,据此构建的“小麦抗病军械库”不断扩大。目前他们已经找到40多个传统NLR抗病蛋白,8个串联激酶抗病蛋白WTK,以及多个其他类型的抗病蛋白……“这些基因可以抵抗白粉病、叶锈病、条锈病、秆锈病、赤霉病、麦瘟病等许多病原菌。”刘志勇介绍说,让他自豪的是,经过20余年的攻关,他所在团队克隆的抗病基因约占全世界科学家所克隆小麦抗病基因的1/6左右,其中最多的就是抗白粉病基因。

回顾十年前与李振声先生那个君子之约,刘志勇和陆平他们始终坚守着那个信念:为保障国家粮食安全贡献力量。如今,他们已经将含有“中国美”Pm24基因的小麦高产抗病新种质免费分发给全国300多个育种单位,以期为抵抗小麦白粉病乃至潜在的麦瘟病提供坚实防线。(本文图片除署名外均由受访者提供)

赞一个

更有众多热门