光控“智能胶”:就像壁虎一样,“想粘就粘,想脱就脱”

在自然界中,壁虎可以在垂直玻璃上自由攀爬,青蛙可以稳定地附着在雨林光滑的叶子上。这些生物的“超能力”长期以来一直痴迷于科学家。这种独特的运动能力来自于其快速可逆的附着状态转换机制。然而,在复合材料系统中实现高/低附着状态的快速可逆转换仍面临着挑战,主要受三个关键因素的影响:材料双稳态的稳定性、状态切换的动力学速度和两种状态之间的附着性能差异。

近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料国家重点实验室周峰研究员团队通过仿生科学与材料技术的结合,成功解锁了光控智能粘附材料的“新密码”。这一结果不仅使实验室中的水凝胶材料具有“粘性”和“分离”的随机切换能力,而且为医疗、机器人等领域的技术创新提供了新的思路。相关论文发表在《化学与生物工程》上。

从壁虎脚趾到“零残留”智能材料

兰州化学研究所研究员周峰直接解释了这项研究的初衷:“传统胶带撕下来会疼,医用敷料拆下来可能会对皮肤造成二次损伤——这些问题让我们开始考虑是否可以设计一种像壁虎脚板一样“按得牢,撕得轻”的智能材料。

壁虎的脚趾覆盖着数百万根纳米刚毛,通过范德华力(分子之间的吸引力)牢牢地附着在任何表面,无需粘性物质即可实现即时的强粘附。更神奇的是,壁虎只需要改变脚趾的视角,就可以立即“解锁”附着力,很容易分离。树蛙的脚趾依靠微米管沟和自分泌粘液,在潮湿的环境中保持稳定的附着力,表现出在复杂环境中的适应性。

“仿生的困难在于,生物的精细结构和动态控制能力很难直接复制到人工材料中。”例如,壁虎刚毛的纳米精度制造成本非常高,而树蛙的粘液分泌需要复杂的生物系统支持。”

人工材料通常依赖于外部刺激(如光、热),响应速度和环境适应性有限。尽管存在诸多挑战,但研究人员还是通过简化仿生结构、开发动态聚合物等策略,逐步实现了大自然的“智能粘附”。

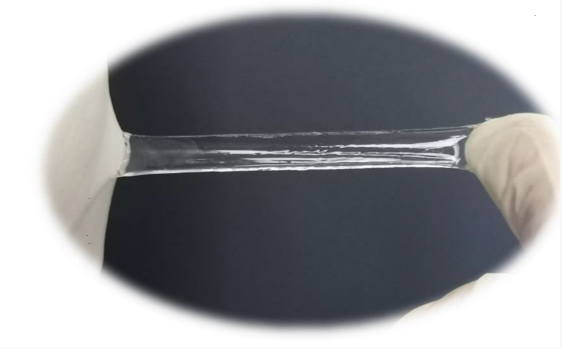

为了突破这一瓶颈,团队设计了一种“光控水凝胶”:将光热纳米颗粒(四氧化三铁)嵌入温敏性水凝胶基材中。

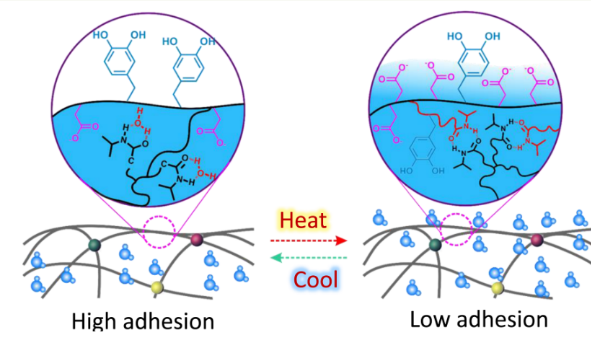

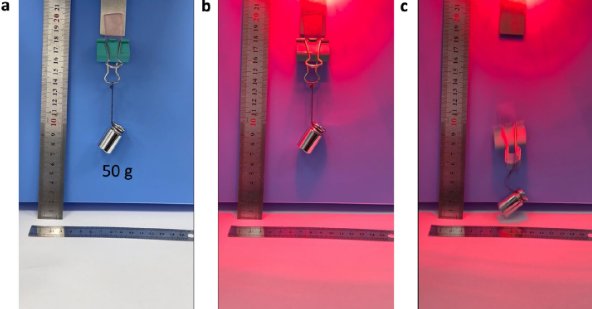

当红外光直射时,纳米颗粒将光能转化为热能,触发水凝胶表面分子的“隐形”——原本暴露的附着基团被亲水基团覆盖,附着力从9.86千帕(类似医用胶带)降至0.26千帕(接近无附着力)。

最重要的是,拆除灯源后,材料迅速恢复高粘附状态,10次循环后无残留。“就像在材料上安装一个‘光控开关’一样,红外光可以远程指挥它粘住或松动。”周峰生动地描述了这一点。

“光热分子舞”背后的科学奥秘

要理解这种材料的法术,我们需要深入到分子方面。研究小组将水凝胶比作“小把手”和“小雨伞”——负责粘附的儿茶酚基团和保护的羧酸基团。

周峰解释说:“我们可以想象水凝胶表面有很多小把手和小雨伞,红外光负责雨伞的开闭。当没有光时,伞叶关闭,小把手可以抓住任何外来物体;然而,一旦光控制伞叶打开,小把手就被伞叶覆盖,削弱了小把手的捕获能力。”

其中,小把手是水凝胶中的附着基团(儿茶酚),伞叶是羧酸基团。然而,如何告诉伞叶是如何打开和关闭的呢?事实上,红外光控制伞叶的关闭和开启也与水凝胶中的四氧化三铁纳米离子和温敏性官能基团有关。

纳米粒子可以吸收光并将其转化为热量,而N-异丙基丙烯酰胺基团可以通过热量将自己从亲水状态转化为疏水状态,从而降低水凝胶的储水能力,导致部分水从表面渗出。渗出的水诱导羧酸基团转移到表面,即伞叶打开。相反,伞叶关闭,无需光照。

在实验中,团队意外地发现,水不仅是一个物理屏障,而且还会导致表面分子图像的动态变化。“一开始,我们只考虑表面水的渗出,理所当然地认为,高温下表面粘附性能的削弱主要是由于水阻挡了界面接触。但后来我们发现,水不仅阻碍了界面接触,而且表面水的出现也涉及到一系列分子图像的变化,这些变化是影响界面粘附的关键。”周强调,这一发现推翻了最初的假设,也使团队对界面粘附机制有了更深入的了解。

光控粘附的“软革命”

对于智能粘附材料来说,能否经受住可逆循环是评价其性能优势的标准,这也与未来潜在的应用领域有关。

在医疗领域,对于烧伤等大伤口的深层伤口,由于失去大规模的皮肤保护很容易给患者带来感染风险,选择水凝胶皮肤敷料代替皮肤保护伤口是我们日常生活中的保护策略。

然而,传统敷料的高粘附特性在去除时会给患者带来极大的疼痛。按需粘附的光控水凝胶在去除敷料时能保持低粘附,减轻患者疼痛。涂抹在伤口上时,实现高粘附,脱附时表现出低粘附。

“想象一下,医生只需要用红外光笔轻轻照射,敷料就可以轻松脱离伤口,保持潮湿的环境,促进康复。”周峰描述了这一幕。

此外,在机器人领域,这些材料有望成为“轻粘脚”的理想选择。“软机器人需要在垂直甚至倒挂表面快速移动,传统的电磁或真空吸附系统又重又耗能。我们的材料只需要一束光就能有效攀爬。”周峰补充道。

柔性电子设备也受益匪浅。未来,智能手表或健康监测贴片可通过光控粘附技术实现“按需贴合”,既能防止皮肤过敏,又能保证传感器与皮肤的平稳接触。

这一突破不是一蹴而就的。周峰回忆说,几年前,该团队一直在突破高韧性粘附水凝胶材料,偶然发现一种材料的粘度在多次轻压后急剧下降。“这一现象引起了研究人员的极大兴趣。经过对材料成分的检测和机制的验证,我们意识到手的温度在多次轻压后传递到疑胶表面,导致疑胶发生变化,呈现低粘附状态。”

当时,团队反复测试,发现手的温度触发了材料的变化。这让团队意识到温度可能是调节附着力性能的关键。

从偶然现象到可控机制,团队多年来验证了光热效应与分子迁移的协同作用。“科学研究通常来自于对异常情况的好奇心。这一意外发现警告我们,基础研究的价值在于为应用程序打开一个新的窗口。”

当被问及未来的计划时,周峰说:“我们正在探索更高性能的空间控制和更节能的响应机制。我希望这些材料能成为智能设备的“软关节”,使技术更符合生活的需要。”

赞一个

更有众多热门