为什么固态电池短路?

研发家

|

2025-05-21

20

手机和电动汽车都依靠锂电池供电,但液体锂电池存在安全隐患。研究人员正在开发更安全的“全固态电池”,用固态电解质代替液体电解质,同时结合能量密度较高的锂金属负极。然而,这种革命性的电池面临着一个致命的问题:固态电解质会突然短路。

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员王春阳与国际团队合作,首次在纳米尺度揭示了无机固态电解质中的软短路硬短路转换机制及其背后的锂分析动力学。研究结果于5月20日在《美国化学协会》杂志上发表。

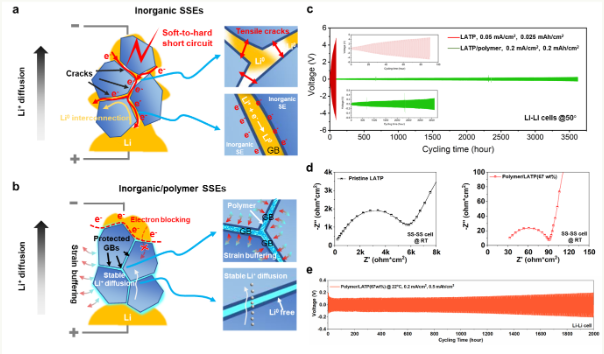

王春阳介绍,原电镜观察表明,固态电解质内部缺陷(如晶体边界、孔等)引起的锂金属沉淀和电子通道的互连直接导致固态电池短路,分为软短路和硬短路两个阶段。

软短路源于锂金属在纳米尺度上的沉淀和瞬时连接。此时,锂金属像根一样沿着晶体边界、孔等缺点生长,形成瞬时导电通道。

随后,随着软短路的高频发生和短路容量的增加,固态电解质就像一个“训练”的智能开关,逐渐形成记忆导电通道,最终完全失去绝缘能力,导致不可逆转的硬短路。

在此过程中,在固态电池内部的细微缝隙中,纳米锂金属像渗入金属汞一样“腐蚀”材料结构,导致脆裂扩散,使电池从暂时泄漏,即软短路,完全崩溃为永久短路,即硬短路。

对各种无机固态电解质的系统研究发现,这种失效机制在NASICON和石榴石无机固态电解质中很常见。

基于这些发现,研究小组利用三维电子绝缘和机械弹性聚合物网络开发了无机/有机复合固态电解质,有效抑制了锂金属在固态电解质中的沉淀、连接和短路故障,显著提高了其电化学稳定性。

通过阐明固态电解质的软短路硬短路转换机制及其与锂分析动力学的内在关系,为固态电解质的纳米尺度故障机制提供了新的认识,为新型固态电解质的研发提供了理论依据。该研究还突出了先进的散射电子显微术在处理能源领域的关键科学问题方面的重要作用。

赞一个

18

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门