实现杂交水稻无融合生殖的科学家用山柳菊关键基因

五月二十七日,植物通信(Plant Communications)联合荷兰拉德堡德大学教授Charless在线发布了中国水稻研究所研究员王克剑团队。 J. 长江大学教授邱先进团队完成的Underwood团队、海南崖州湾国家实验室研究员、中国科学院院士钱前团队和研究论文。他们通过PPAR和MiMe来整合山柳菊不融合的生殖关键基因。(Mitosis instead of Meiosis)在杂交水稻中,模块实现了稳定高效的克隆种子生产。

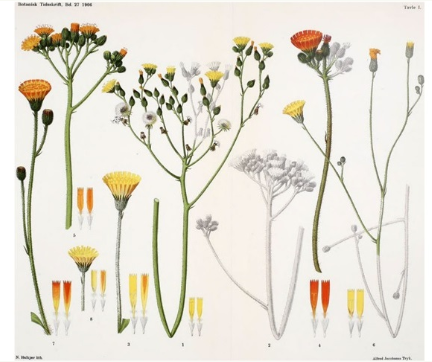

19世纪中叶,在豌豆实验成功后,孟德尔试图将成功的经验传播到新物种的山柳菊上。然而,当他试图用山柳菊验证豌豆实验结论时,他失败了。山柳菊的杂交后代不能表现出预期的性状分离规律。这一生物特例的打击让孟德尔非常沮丧,并主动放弃了对山柳菊的研究。

这个谜题困扰了科学界很多年,直到1904年终于迎来了转机。丹麦植物学家Carl Hansen Ostenfeld在研究山柳菊时,首次提出了“无融合生殖”的概念。无融合生殖可以使一些植物通过改变胚胎的发育路径,胚胎的形成完全或部分不依赖于雌雄配子的结合,而是由未受精的母亲生殖细胞(如卵细胞、助细胞或珠心细胞等)直接发育成胚胎,最终形成种子。这就像为优势基因组合创造了一个“时间胶囊”,可以完全传递给后代。这种颠覆性的发现就像一束光,照亮了山柳菊的神秘面纱,为育种者提供了全新的育种思路。

2022年,Charles J. Underwood等关键候选基因PPAR从山柳菊中被锁定,这与蒲公英孤雌生殖基因ToPAR的结构和表达方式非常相似。但这一基因功能至今尚未得到有效验证。

研究小组以此为切入点,将山柳菊的PPAR基因引入杂交水稻“春优84”,进行系统研究。团队在构建单倍体诱导系统时,利用拟南芥AtDD45启动子诱导PPAR在水稻卵细胞中作为表达,诱导产生纯合单倍体后代。单倍体诱导率在13个独立株系中高达1.5%,为快速创建纯合系提供了新的途径。

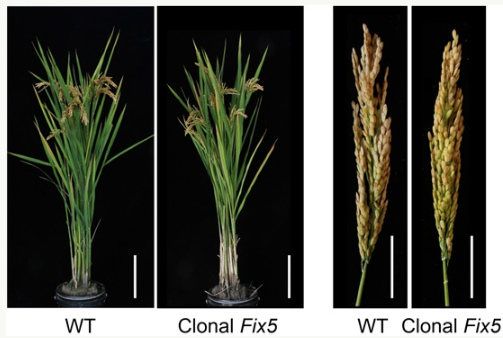

当PpPAR与MiMe合作时,出现了一个令人惊讶的现象——T0代“Fix5”转基因株系的克隆效率高达84.6%,T1的遗传稳定性、在T2代中保持良好。全基因组测序证实,100%的克隆种子保持亲本杂合,成功固定杂交优势。

虽然目前转基因株系的强度(52.1%-72.6%)低于常规杂交稻(84.1%),但实验发现,克隆效率与PPAR表达量呈正相关。为后续优化指明方向,表达量最高的株系克隆率为88.9%。

国家重点实验室特聘副研究员熊杰、硕士姬亚捷、硕士杨深琳是中国水稻研究所水稻生物育种的第一作者,王克剑是通信作者。研究获得国家自然科学基金、中国农业科学院创新工程、中国农业科学院南繁研究院南繁专项资助。

赞一个

更有众多热门