首次揭示微塑料与海洋酸化的气候效应新机制

最近,中国海洋大学深海圈层与地球系统前沿科学中心的杨桂朋教授团队在《环境科学与技术》期刊上发表了一项开创性研究,系统揭示了微塑料污染和海洋酸化对关键气候活性气体的调节作用。这项研究为弄清塑料污染和大气碳排放的复杂环境影响提供了新的理论视角,其中提出的“双重抑制”效应可能对全球气候变暖研究起到重要推动作用。

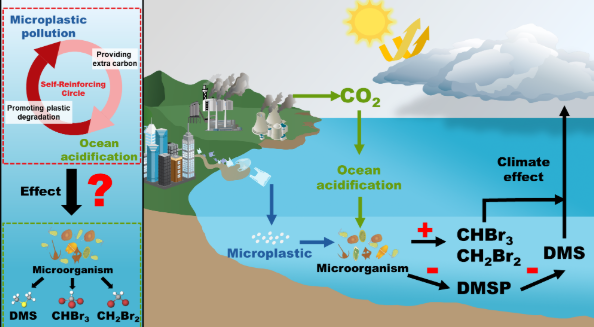

图片展示了海洋酸化与微塑料污染的互动过程及其产生的影响。来源:中国海洋大学

据悉,团队重点关注两种海洋释放的关键气候活性气体——二甲基硫(DMS)和多溴甲烷(CHBr3、CH2Br2)。通过模拟未来海洋环境的船基微型实验,他们发现,当微塑料浓度升至100μg/L且海水pH值减少0.4时,DMS浓度下降了61%,而CHBr3和CH2Br2浓度则分别攀升132%和45%。这种气体浓度失衡可能会加剧全球气候变暖的影响:一方面削弱了DMS的降温效果,另一方面增加了溴自由基对臭氧层的破坏。

实验结果显示,微塑料通过降低浮游植物的数量及关键中间产物DMSP(即二甲巯基丙酸烷基酯)的浓度,阻碍了DMS的生产链。同时,海洋酸化则会改变浮游植物群落的构成,进一步减少DMS的生成效率。更令人担忧的是,微塑料释放的溶解有机碳(DOC)为多溴甲烷的合成提供了原料,而在酸化环境中,溴过氧化酶的活性增强加速了CHBr3的生成,形成一个“微塑料-酸化-气体失衡”的正反馈回路。

团队以创新方式揭示了“双重抑制”效应的协同作用机制。微塑料和海水酸化的共同胁迫不仅减少了DMS从海洋向大气的排放,还通过提升多溴甲烷浓度干扰了DMS在大气中的氧化路径。溴自由基能加速DMS的光降解过程,降低其转化为硫酸盐气溶胶的效率。此外,酸化环境还使DMS的光解速率提高了15%,进一步削弱了其对气候的冷却效果。这种“双层影响”可能导致温室气体在大气中的积累,助推气候变暖的恶性循环。

这项研究首次将微塑料污染和海洋酸化纳入气候活性气体调控的整体框架中,突破了传统环境科学仅研究单一胁迫因素的局限性。研究团队强调,未来需加强塑料污染与海洋酸化的协同治理,通过综合控制塑料遗留问题和碳排放来缓解它们对气候变化的多重影响。

此次成果得到了国家自然科学基金重点项目和泰山学者攀登计划的联合资助。通过设计精密的实验,研究团队成功构建了模拟复合环境胁迫的实验体系,不仅深化了对海洋与大气交互过程的认识,也为全球气候变化的应对措施提供了关键科学依据,展现了中国在全球环境治理领域的智慧与贡献。

赞一个

更有众多热门