我国科学家实现了超表面非线性效应的有效增强

近日,中国科学院Xi光学研究所瞬态光学研究室非线性光子技术与应用研究小组在超表面光子学领域取得新进展,相关研究成果发表在Nanoscale上 Horizons(IF=8.0)论文第一作者为研究生瞿子诫,论文第一完成单位和通讯单位为西安光机所。

超表面结构中的强非线性光学效应在全光信号处理、生物医学检验、环境监测和量子通信等前沿领域具有重要的实用价值。具有高Q因素的准持续区域约束态(Quasi bound state in the continuum,QBIC)由于其显著的局域场增强效应,是增强非线性光学效应的核心技术方法。然而,QBIC的Q因子对结构参数高度敏感,限制了其局域场增强能力,限制了该技术在非线性光学应用领域的应用。如何在超表面结构中获得更有效的局域场增强已成为超表面非线性光子学领域的一个关键科学问题。

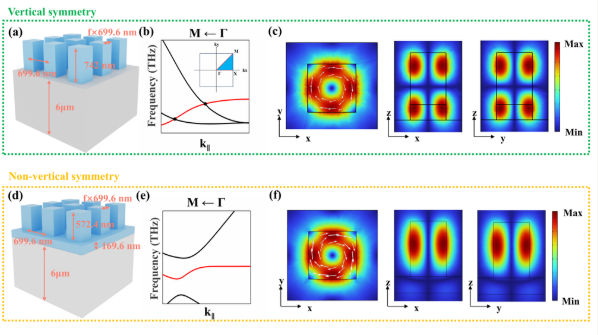

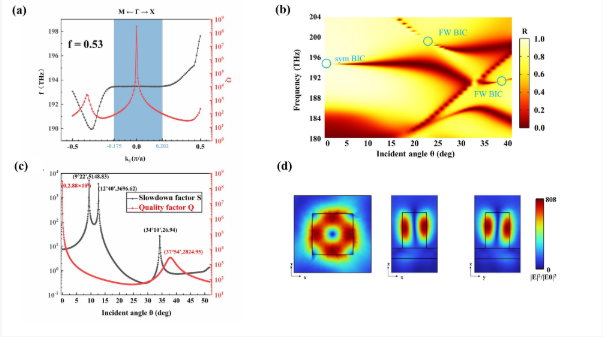

(a)f=0.53时,混合磁偶极模式的色散关系和Q因素(b)归一化反射谱(c)降速因素S和质量因子Q随入射角θ的变化关系(d)入射角θ为9°22′当时,电场和归一化强度增强。西安光机供图。

针对上述科学问题,研究小组提出了一种基于高Q因子和超平散射带的局域场增强方法。该方法通过精确调节非垂直对称超表面的两个Friedrich-Wintgen BICs,磁偶极QBIC模式具有慢光效应,局域场增强率高达808倍。

磁偶极QBIC模式显示出三个突破性优势:一是显著的慢光效应。与光速相比,该模式的群速降低了三个量级,大大增强了光与物质的相互作用,显著降低了实现强非线性光学效应所需的泵功率密度。二是稳定的高Q因素。在保证显著慢光效应的同时,该模式的Q因素达到217,可有效降低片上光子器件的功耗。此外,该模式位于两个BICS的重叠区域,具有一定的稳定性,成为增强非线性效应的理想途径。第三,大方体积可以实现纳米谐振器中强光的限制。模拟结果表明,峰值泵的功率密度为10 MW在/cm2条件下,三次谐波转换效率可达10-4。

该结果为提高超表面非线性光学效应奠定了重要的理论基础,为高性能电影非线性光子器件的开发提供了核心技术,在高灵敏度生物传感器、量子光源制备等领域显示出重要的应用潜力,有望帮助下一代集成光子技术的突破。

赞一个

更有众多热门