研究人员在颅骨移动治疗创伤性脑损伤方面取得了突破

创伤性脑损伤(Traumatic brain injury, TBI)它是由头部突然的外部机械力引起的脑损伤,如打击、冲击、振动或穿透。目前,创伤性脑损伤的主要治疗方法包括急性颅内压调节、神经保护药物干预、微创手术治疗和术后康复。然而,大多数TBI患者都有持续的神经功能障碍,因此后遗症康复是TBI治疗策略的重要组成部分。目前,仍缺乏有效的治疗方法来减少TBI的继发性脑损伤,并改善长期预后。

颅骨搬移术(Cranial bone transport, CBT)它是一种基于Ilizarov牵引成组织技术的外固定技术。持续牵引断骨组织的机械传导不仅能促进骨再生,还能诱导微小血管、神经等组织的再生。近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与技术研究所研究员李刚与香港中文大学医学院合作,在CBT治疗TBI大鼠模型方面取得新进展。相关研究成果发表在《先进科学》上。

目前的研究发现,颅骨和脑膜之间有一个小的连接通道,颅骨骨髓中的免疫细胞可以通过这些通道迅速迁移到脑膜,并参与炎症或损伤的修复。此前,研究小组已经证明,CBT可以通过改善血管、神经和脑膜淋巴功能来促进缺血性中风大鼠模型的神经功能恢复。此外,他们还发现CBT可以显著促进脑膜淋巴管的再生,增强其引流功能,从而提高老年痴呆模型小鼠的认知能力,减少脑淀粉样蛋白的沉积,有效缓解神经炎症。

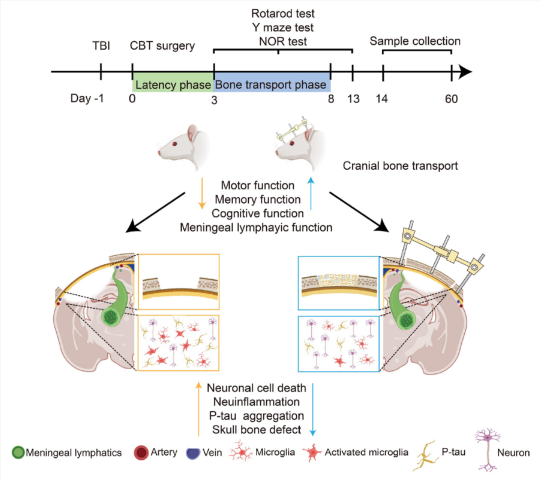

在本研究中,科研团队创新性地将CBT疗法应用于TBI大鼠模型,实现了神经再生和骨缺损修复的双重治疗突破。他们证实,CBT治疗不仅显著激活了小鼠脑膜淋巴管功能,有效减少了神经炎症反应,减少了磷酸化TAU蛋白的病理沉积,显著提高了TBI大鼠的认知功能、空间记忆和运动协调能力,同时促进了颅骨缺损区新骨的形成。

研究小组成功设计并制造了CBT大鼠外固定支架。TBI大鼠模型建立24小时后,在颅骨缺损区域旁通过截骨取骨瓣。经过3天的潜伏期,骨缺损部位以0.25mm/12小时的速度缓慢处理骨瓣,10天后拆除外固定框架。操作过程简单安全,治疗期间不会损伤硬脑膜和脑组织。他们发现,经过14天的CBT治疗,TBI大鼠的记忆力增强,认知功能改善,运动能力恢复加快。经过两个月的治疗,CBT治疗仍表现出持续的治疗效益。此外,CBT加速了TBI大鼠颅骨缺损的修复,增加了骨缺损部位成骨标志物的表达。

研究小组与杭州求真医院合作,初步利用CBT对两名脑外伤患者进行临床治疗。两名患者术后神经功能明显改善,实现骨缺损区域的有效再生。研究人员指出,CBT疗法表现出独特的神经保护和骨修复双重机制,有望成为TBI领域具有广阔应用前景的创新治疗策略,值得进一步转化医学研究。

赞一个

更有众多热门