官宣:一稿多投,不纳入黑名单!

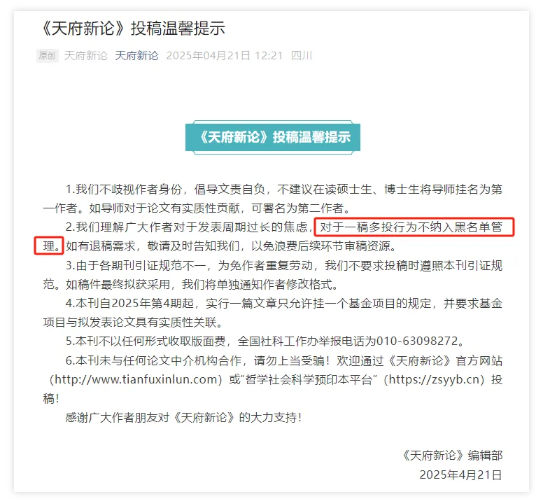

四川省社会科学界联合会主管的学术期刊《天府新论》发布投稿提示,表示理解广大作者对于稿件发表周期过长的焦虑,对于一稿多投行为不纳入黑名单管理。如有退稿需求,请及时告知,以免浪费后续环节审稿资源。

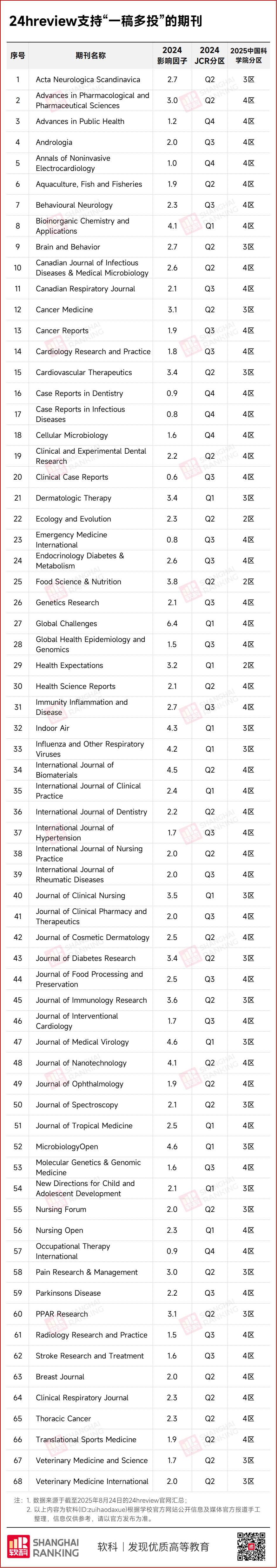

2024年5月6日,教育部下属中国高校科技期刊研究会发布了预审稿平台—24hreview,国际出版商Wiley成为平台第一个学术出版战略合作伙伴。在该平台上,作者一次可以选择3个期刊同时预审,24小时左右即反馈“是否送审”的决定。平台上支持“一稿多投”的期刊目前累计达到68种,包括48种SCIE期刊、19种ESCI期刊和1种SSCI期刊。24hreview官方还表示,将根据作者反馈逐步增加期刊数量,预计2025年将达到100种。

允许“一稿多投”是不少科研人的福音。一篇论文从成稿到见刊快则几个月,慢或好几年……作为学位授予、职称晋升、项目结题之路上的“刚需”,论文发表却困难重重。辛苦做实验、写报告、精益求精地润色每一句话,完成论文已然耗费大量精力,但真正的“磨难”才刚刚开始。碍于禁止“一稿多投”的规则,大部分科研人只能等待,在等待中甚至有人因文章没及时发出而延毕、错过重要晋升机会。

面对审稿慢的窘境,学者Dritjon Gruda曾在Nature专栏发文表示,现存的单一期刊投稿后进行同行评议的审稿效率低下,极大影响了科技创新的进程和科学传播的速度,“是时候废除‘一稿多投’禁令了。”

各有难念的“经”

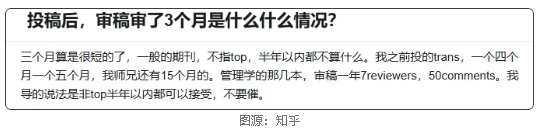

禁止“一稿多投”本来是为了避免版权混乱,保障正常的出版秩序。一般来说,论文审稿要经过初审,外审,复审,终审等环节,那么到底多长时间才能收到同行评审人和期刊编辑的反馈?有研究表明,同行评审平均需要7到12 周,受多方面因素的影响,这个时间会上下波动,短则1个月,多则半年。

从期刊社的角度来说,编辑需要从大量投稿中筛选出符合期刊主题、质量和影响力的论文,要仔细审查论文的标题、摘要、正文、参考文献等所有内容,以确保符合期刊的规范和标准,这一过程较为耗时。

同行评审也是论文审核中最耗时的部分,专家需全面审查论文的创新性、研究方法、数据分析和结论。高水平期刊因要求严格,常邀请多位专家评审,增加了复杂性和耗时。同时,专家资源有限,特别是对于一些比较冷门的研究方向,审稿专家更是少之又少,工作量大也导致审稿时间延长。

然而对于作者来说,等待评审的过程无疑是更煎熬的。不少科研人在社交媒体上表示,“审稿半年以内都不算什么,最长还有15个月的。”这种情况在学术界很常见。

和许多科研人员一样,Dritjon Gruda也经历过投稿后的漫长等待。他在上述专栏文章中分享到:“我们有一篇时效性很强的论文,被拖了好几个月都没有送审,给期刊发了很多封邮件,但毫无进展。最后只能撤回论文,转投其他期刊,浪费了宝贵的时间。”

当需求侧快速膨胀,学术论文审稿周期和审稿通过后排队发表的时间越来越长,禁止“一稿多投”的“紧箍”仍在桎梏着学术界。

禁止“一稿多投”的转机

回溯“一稿多投”禁令诞生的前数字时代,信息交流受限,版权问题严重,筛选纸质手稿的编辑和审稿人也很稀缺。随着数字化时代的到来,有学者认为,这条规则似乎已经过时,探索“一稿多投”新模式的时机逐渐成熟。

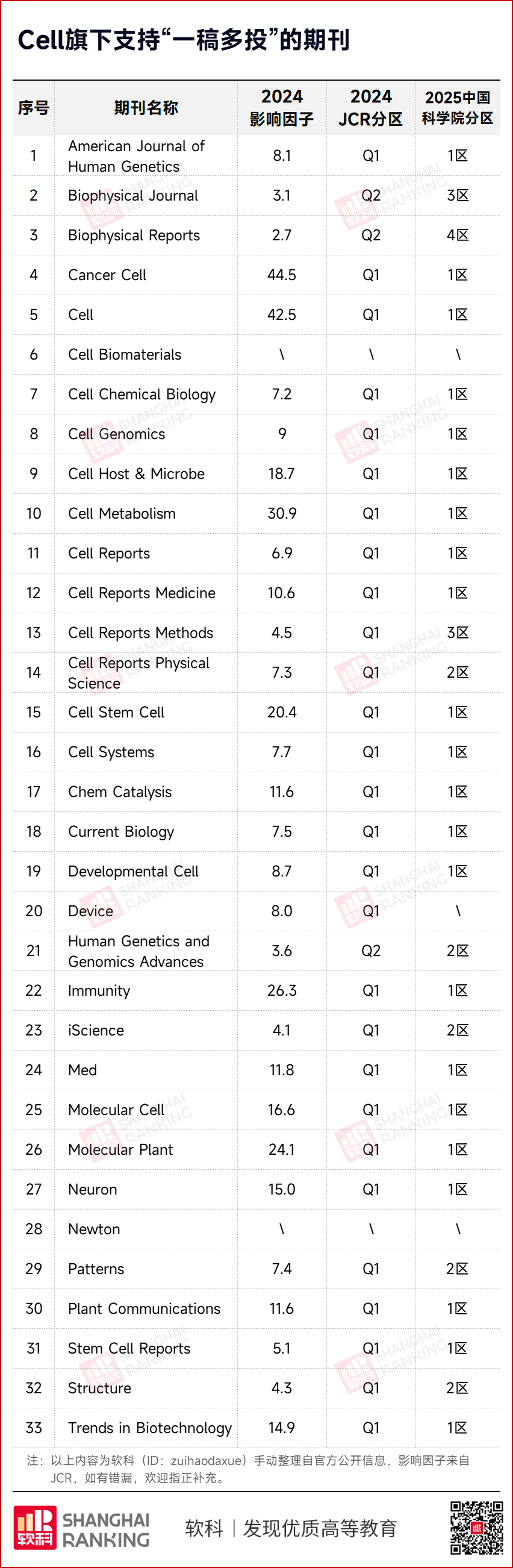

2023年,Cell出版社推出了多期刊投稿模式(Multi-Journal Submission,MJS),允许作者将一篇论文同时提交至出版社旗下的多种期刊,并且作者、编辑、审稿人可以在整个审稿流程中保持密切协商,不断更新目标期刊簇,提升稿件与期刊的匹配程度,MJS模式为评审效率低下问题提供了可能的解决方案。目前,Cell旗下纳入该模式的期刊共有33种。

虽然国内绝大多数期刊社都明确拒绝“一稿多投”,但《中国肿瘤临床》与Cancer Biology & Medicine编辑部主任刘惠琴认为,“国内的出版社虽然无法达到国外这么大的规模,但我们可以采用联盟的形式。其与相同领域的期刊成立联盟,联盟成员之间可进行文章和评审专家的资源共享,未来可能会实现联盟内部期刊之间的‘一稿多投’。”

不过,也有学者担心,如果放开“一稿多投”会伴随很多发表风险。

例如,目前各个出版社的投稿平台都是独立的,并没有统一的投稿平台。大家在处理稿件的时候依然都是“背对背”,在出版之前无法看到其他平台的文章。如果多个期刊同时进行出版流程,一稿多发的风险依然存在,这会让多家期刊耗费时间和金钱对同一篇论文做重复性工作。此外,在当前审稿人资源紧张的情况下,审稿人可能为多个期刊服务,“一稿多投”容易导致审稿混乱。

“一稿多投”禁令的废与留之争,其实也是期刊社和作者站在各自立场的不同诉求的反映。抛开利益需求,发文章的真正目的是分享研究成果,促进学术交流,期待未来论文发表的流程环节能得到进一步完善与升级,为学术圈的健康发展提供支持。

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门