985新规:缺席组会,导师按“教学事故”问责,研究生按旷课处理!

近日,一则关于某985高校出台新规的消息在学术圈引起广泛关注。

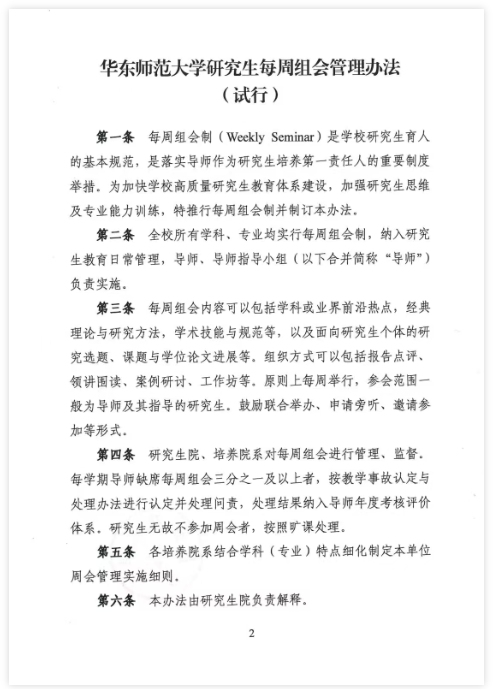

据封面新闻、重庆日报等媒体报道,今年2月,《华东师范大学研究生每周组会管理办法(试行)》规定,全校所有学科、专业均实行每周组会制,纳入研究生教育管理日常,每学期缺席三分之一及以上的导师,按“教学事故认定与处理办法”进行认定并处理问责,无故不参加的研究生,按旷课处理。

组会为研究生和导师、同门提供了定期交流的机会,是培养科研能力、汇报研究进展和教学相长的重要平台。然而,在现实中,组会质量参差不齐。

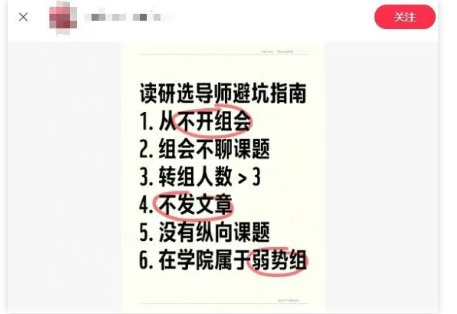

有的导师将组会视为形式,敷衍了事;有的导师因行政事务、学术活动繁忙而频繁缺席;更有甚者,长期不组织组会,对学生的研究进展不闻不问。这种“放羊式”的培养方式,导致许多研究生在关键成长期缺乏必要指导,研究方向和进度都受到影响。

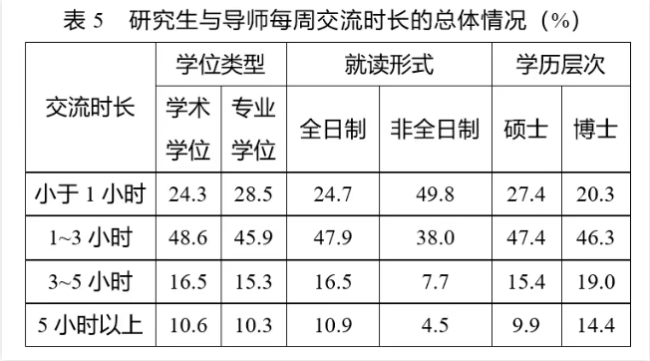

根据学位与研究生教育杂志社、北京理工大学研究生教育研究中心发布的《2024年全国研究生满意度调查》,与导师每周交流时长在1~3小时的研究生占比最大,学术学位、全日制、博士层次的研究生与导师的交流时间更长。

兰州大学陈秋萍在研究论文中调研了1662位研究生,学生对每周指导次数在3-5次的导师满意度最高,满意度最低的并非频繁督促学生的导师,而是每周指导次数1次都做不到的导师。

《自然》刊发的全球博士生调查数据也显示,55.9%的中国博士生平均每周与导师一对一交流不足1小时,仅有43.5%的中国博士生对导师指导感到满意,在被调查的8个国家中排名垫底。

对导师责任的再定义

这一政策的出台并非空穴来风。近年来,随着研究生扩招,一些导师同时指导的学生数量增多,导致生均指导时间不足。同时,高校教师面临科研、教学、行政等多重压力,精力分散,对研究生的指导质量参差不齐。此外,极少数导师责任心不强,对学生的学术成长关心不足。

所谓教学事故,通常是指影响正常教学秩序、降低教学质量的行为。将组会缺席纳入这一范畴,实质上是对导师责任的再定义和再强调。

网友评论

对于组会频率,从北京交通大学、青岛大学、山东大学等高校规定来看,每周一次组会是大部分高校的基本要求,北京交通大学、哈尔滨工程大学、曲阜师范大学则规定至少每两周一次。

与其单一强调出勤率,不如构建更加科学、全面的研究生指导质量评价体系。

建议高校可以考虑将过程评价与结果评价相结合,既关注组会频率等量化指标,也重视指导质量和学生满意度等质性评价。

山东大学生命科学学院教授王德华曾撰文,他认为开组会目的是为了课题的开展和研究生的培养,应该是导师传授研究生培养理念的时间,是讲述学术规范的时机,更应该是组员之间相互分享、鼓励的机会,因此,“组会不应是让学生难堪的时候”。

对于学生来说,如果能把组会转化为push自己研究的动力,养成良好的学习习惯,或许每周组会将不再成为“黑暗时刻”,而这一过程,还是需要导师和学生配合努力。

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门