知名院士因实验太残忍遭网暴,超200名科学家联名要求其撤稿

研发家

|

2024-01-26

0

因为实验中对实验动物的手段过于“残忍”,违反了动物福利,250多名科学家签署了一封给PNAS的信,呼吁撤回哈佛的这项猴子研究。

无独有偶,在今年,因为动物福利的原因,复旦大学,武汉大学等多单位发表的7篇文章也接连被撤回。

院士因实验太残忍遭网暴

哈佛大学研究人员近期发表的一项动物实验表明,与新生儿长期分离的猴妈妈,有时会在毛绒玩具中寻找安慰。结果该实验结果一经发布,就在研究者中引发激烈讨论,甚至引发了关于动物实验伦理的争议。

该论文发表在美国国家科学院院刊(PNAS)上,标题为 Triggers for mother love(母爱的触发因素)。作者是美国科学院院士、哈佛神经科学家玛格丽特·利文斯通。

哈佛医学院称该研究“可以帮助科学家了解人类的母性关系,以帮助女性应对流产或死产后的伤痛”。

但是,据法新社报道,研究一经发布,便引发了科学界强烈反对,特别是动物行为研究人员和灵长类动物学家。

原因很简单,大家认为利文斯通的实验手法太“残忍”了。

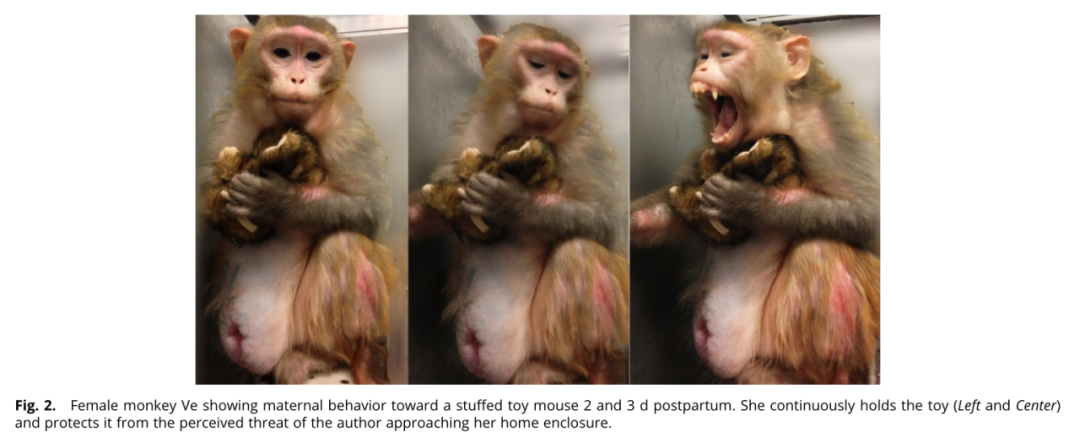

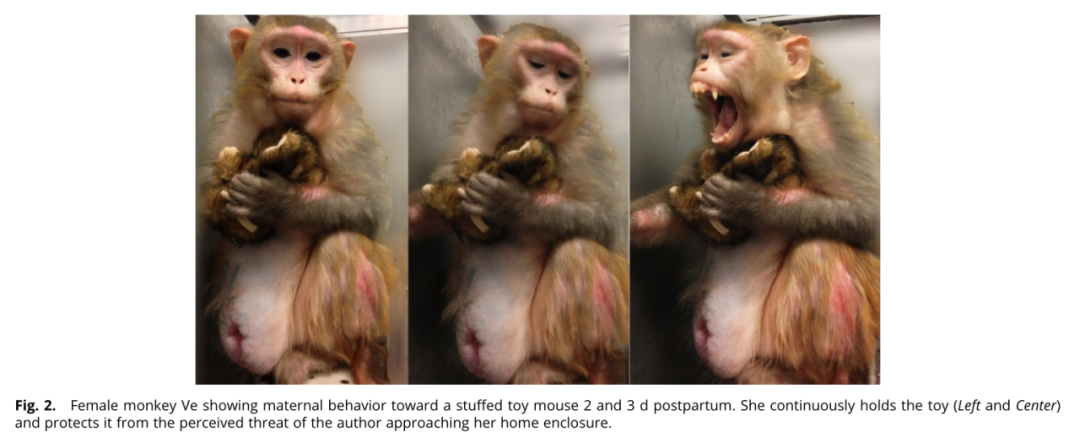

为了进行这项实验,利文斯通在猴妈妈刚生产出幼猴后就将孩子抱走,并将其替换成猴子毛绒玩具在母猴身边,经过观察,母猴并没有对此感到异样,而是像对待幼猴一样抚摸、养育毛绒玩具猴。

在后期,利文斯通将母猴真正生产出的幼猴再放回到母猴身边时,她发现很多母猴还是会选择毛绒玩具猴而忽视自己真正的幼崽。

最后,论文给出这次实验的结论:产后失崽的猴妈妈,对柔软的代理宝宝,也会形成强烈而持久的依恋。猴妈妈对幼崽的依恋,以触觉为主,而不是视觉和声音。

这项实验引发了科学界强烈反对,有不少科学家认为利文斯通复制了臭名昭著的“恒河猴实验”——将幼猴放在孤立、压抑的环境抚养,来证明婴儿需要社交和感情接触才能正常成长,结果这些幼猴长大后无法融入猴群,部分绝食自杀,也有部分经历人工受孕后,受抑郁等心理疾病影响,残忍杀害自己的幼猴。

不光如此,动物权利组织(PETA)回顾了利文斯通过去的工作,发现其有不少实验都过于“残忍”。

比如她在研究猴子的视觉神经时。因为人类婴儿最喜欢盯着妈妈的脸孔看,跟人类婴儿的偏好相同,幼猴也喜欢看猴妈妈的面孔。所以为了研究“大脑负责识别面容领域的发育情况”。利文斯通把刚出生的小猴子从妈妈身边带走,单独隔离人工喂养。被隔离的小猴子不仅见不到妈妈,也见不到其他猴子同伴,甚至连饲养员的脸都看不见。喂食小猴的实验员,每天要戴着面罩,遮住脸部,不让小猴看见他的脸。

同时,她曾经暂时缝合幼猴的眼睑,让幼猴“人为的失明一年”,以研究对其认知的影响。

最后, 这些猴子永远失去了辨认面孔的能力。幼猴成年后,成为“脸盲”,不能像健康猴子一样看脸认猴了。

而这些,在社交媒体上传播后,引起了舆论风暴,不少人对利文斯通发送威胁和暴力的电子邮件,英国圣安德鲁斯大学生物学家Catherine Hobaiter指责,这项对灵长类动物行为的实验研究毫无意义,在科学层面和道德层面上,全都失败了!实验中把小猴子单独隔离,缝合眼皮的操作,全然就是一部恐怖电影。

最终,Hobaiter向PNAS发送了一封由250多名动物行为研究人员、研究生和博士后签名的信,要求撤回利文斯通发表的论文。动物权利组织“善待动物组织”(PETA)也做了同样的事情。它还要求哈佛大学终止利文斯通的研究,并要求美国国家卫生研究院(NIH)撤资。

大多数科学家表示,他们坚持改进、替代和减少动物在试验中的使用,针对利文斯通的试验,潜在的可能是在大自然中失去幼崽的野生猕猴身上进行研究,并敦促神经科学家和动物行为学家合作,寻找将伤害降至最低的方法。

现实中,因为违反实验动物福利原因,被撤稿的比比皆是。

2022年,复旦大学,武汉大学等多单位发表的7篇文章就接连被撤回,主要原因全是动物福利违反出版规则。

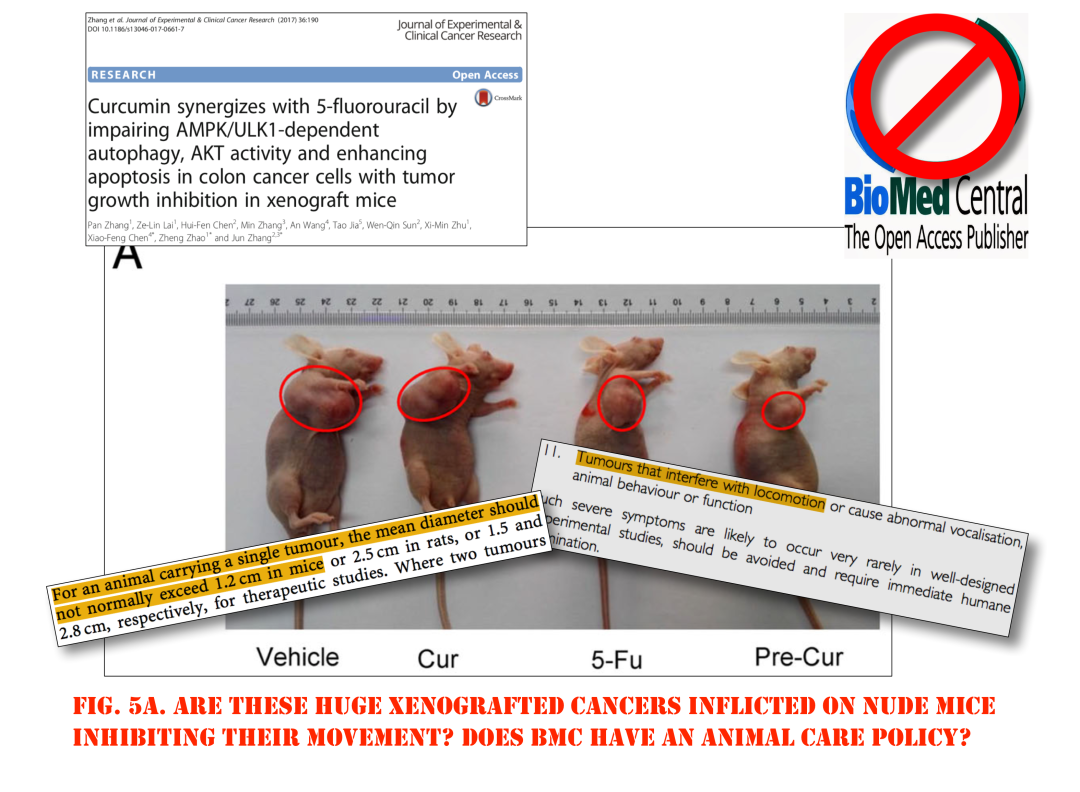

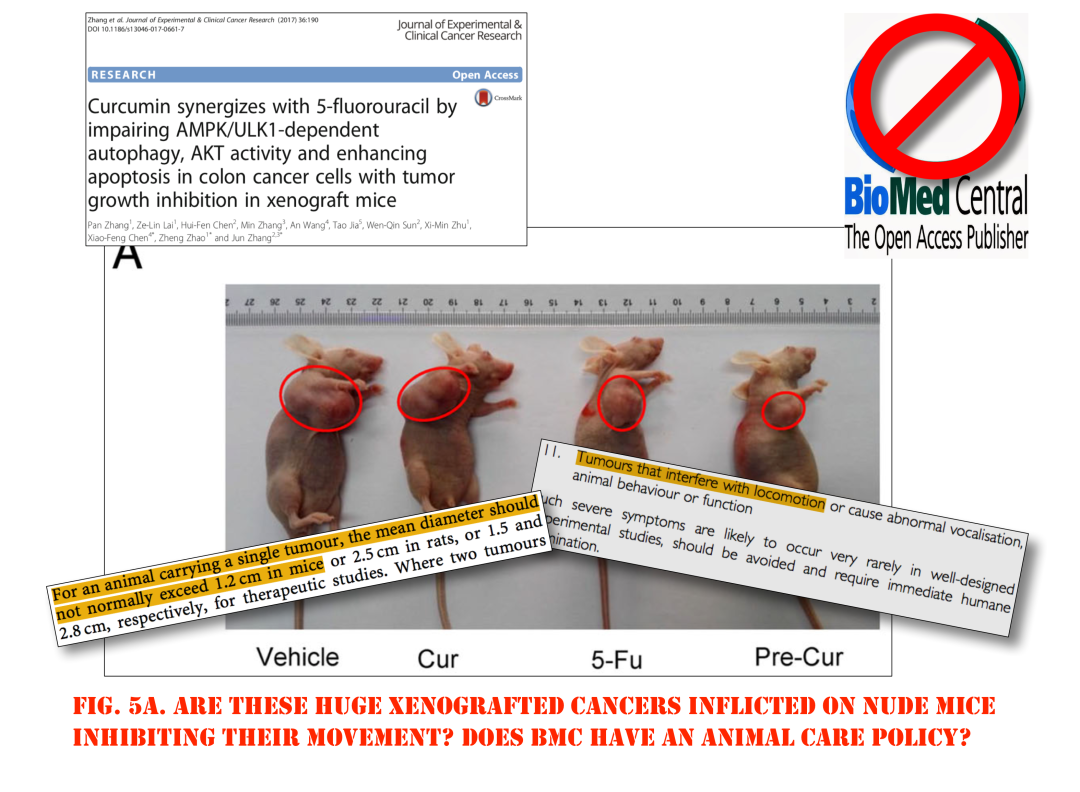

据诚信科研报道,2017年12月22日,同济大学/复旦大学张军,华东师范大学赵政及复旦大学陈晓峰共同通讯在Journal of Experimental & Clinical Cancer Research(IF=11)在线发表题为“Curcumin synergizes with 5-fluorouracil by impairing AMPK/ULK1-dependent autophagy, AKT activity and enhancing apoptosis in colon cancer cells with tumor growth inhibition in xenograft mice”的研究论文,该研究发现姜黄素预处理和 5-Fu 可通过 AMPK/ULK1 依赖性自噬抑制和 AKT 调节介导体外和体内自噬转换,这可能解释了结肠癌细胞/异种移植物对 5-Fu 细胞毒性的敏感性增加。但是,在2022年6月10日,该文章被撤回,主要原因是老鼠的福利存在疑问。

总编辑无法确定所描述的实验中的肿瘤体积和人道终点是否得到机构动物伦理委员会的批准。

2013年12月16日,武汉大学陶泽璋作为通讯作者在PLOS ONE 在线发表题为“Indole-3-carbinol inhibits nasopharyngeal carcinoma growth through cell cycle arrest in vivo and in vitro”的研究论文,该研究表明I3C可通过抑制CDK和cyclin家族的表达来抑制鼻咽癌的体外和体内生长。这种药物是安全的,对正常组织和器官没有毒性作用。但是,在2022年10月4日,该文章被撤回,主要原因是违反动物福利政策。

人们对论文报道的小鼠肿瘤大小提出了担忧。具体地说:本文图7A和图7B中的图表显示肿瘤的大小可达3000mm3 。

根据图7C中的小鼠图像,特别是第三、第五和第六只小鼠,肿瘤的大小似乎阻碍了移动,溃疡和坏死可见。

在回答有关这些实验的疑问时,通讯作者说,当这项研究进行时,中国没有严格规范动物研究伦理,作者所在的机构似乎没有关于动物肿瘤大小的明确规定,该研究只进行了“简单的”伦理审查。他们选择了8周作为实验的结束点,实验动物被乙醚麻醉,然后被杀死。他们还表示,在实验期间,他们每天都测量动物的体重和食物摄入量,并努力提供足够的营养。提供了一份研究伦理批准信的副本。通讯作者表示,个体层面的肿瘤体积和小鼠体重数据是无法获得的。

实际上,不少网友对此也表示,动物实验是有必要性的,研究成果总需要实验,科学的进步也需要推动。

但是,也有不少人表示,在实验中,科学伦理也是要注意的。

最起码,在进行动物实验时,要坚持「3R」原则即Replacement, Reduction 和 Refinement,「替代、减少与改善」。

替代:指不用动物所进行的试验,或是使用没有知觉的试验材料代替以往使用神志清醒的活的脊椎动物进行试验的一种科学方法。

减少:指不影响实验的情况下,尽量使用少量的动物获取同样多甚至获得更多实验数据的科学方法。

改善:指在符合科学原则的基础上,改进实验方法条件来提高动物福利。

现如今,我国对动物福利的关注度越来越高,正是因为实验动物们为人类健康做出了巨大贡献,所以在实验过程中我们需要善待实验动物,尽量减少它们的痛苦。

多篇论文因实验动物福利问题陷入争议,也结结实实给大家提了个醒,这项工作如不在平时加以注意,很容易“踩坑”,甚至面临论文被撤回的风险。

现在有不少的科学家往往是出于对自己利益的考量,有时甚至灌水做一些粗制滥造的动物研究。对实验动物怀有感谢和敬畏之心,也是每个科研人的必修课。

本文来源:募格学术撰写。参考资料:Vista看天下、中洪博元生物、诚信科研、转化医学网等。

参考资料:https://mp.weixin.qq.com/s/XFCMT2RhPQco4xgqursbHQ

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权