科学家们开发了世界上第一个导航精度空芯光纤陀螺仪

近日,暨南大学物理与光电工程学院(理工学院)研究员丁伟/汪滢莹团队与中国船舶集团第七集团合作〇第七研究所研究员赵小明/罗巍/李茂春在高精度空芯光纤陀螺仪领域取得了长足的进步。相关成果发表在《自然通讯》上(Nature Communications)。

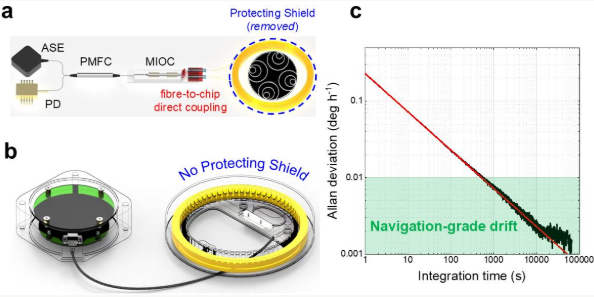

“我们成功地开发了世界上第一个导航精度空芯光纤陀螺仪,其零偏多变性达到0.0017°/h,与目前的记录相比,它已经减少了近30倍,原型已经稳定运行了185多个小时。论文联合通讯作者丁伟告诉《中国科学报》,这一里程碑性成就标志着中国在空芯光纤陀螺技术领域实现了从理论创新到工程应用研究的全面飞跃,为世界惯性导航技术的发展刻下了鲜明的中国印记。

惯性导航技术可以通过使用惯性传感器(加速度计和陀螺仪)来测量运动理论的加速度和角速度,从而计算位置、速度和姿势等状态信息。该技术不依赖卫星等外部参考信号,在军民领域被称为“工业珍珠”技术。角速度传感器是所有惯性导航系统的关键组成部分。

与其他陀螺仪相比,光纤陀螺仪是一种具有巨大市场应用价值的角速度传感器,具有全固态、启动快、不受加速度影响、动态范围大、结构简单、出口数字化等优点,能够满足从消费级、战略级、导航级到战略级的全精度需求。其中,干预光纤陀螺仪是目前最成功的商用光纤传感器。预计到2033年,全球市场规模将超过36亿美元。然而,由于技术门槛较高,市场主要由少数中国主导,如美国、法国、中国、以色列、日本和德国。

虽然干预光纤陀螺仪技术取得了显著进展,但由于材料(二氧化硅玻璃)对温度、磁场、强光和辐射等环境因素的敏感性,系统需要依靠复杂的保护和补偿机制,导致成本高、能耗高。因此,自20世纪70年代以来,研究人员一直在寻求更适应环境的替代技术,主要形成谐振光纤陀螺仪和空芯光纤陀螺仪两条路线。然而,这两种方案都面临着重大的工程设计挑战,干预光纤陀螺仪自20世纪70年代以来面临的问题尚未得到有效解决。

自2006年提出空心光纤陀螺仪概念(仅比空心光纤通信晚一年)以来,该领域逐渐成为研究热点。虽然气体纤维芯具有优异的环境适应性,但其高精度测量特性的实现长期受到空心光纤早期杂散、背向散射和偏振串扰等技术瓶颈的制约。值得注意的是,空心光纤通信技术已经大规模应用,而空心光纤陀螺仪的产品化进程仍然滞后。

研究团队在中国空心光纤通信的发展中做出了许多关键贡献,见证了空心光纤通信技术从实验室向应用的完整过程。团队成员敏锐地意识到,空心光纤陀螺仪正处于从技术验证到实际应用的关键阶段。通过一系列创新,该研究完成了两个技术飞跃:一是精度突破:空心光纤陀螺仪首次提高到导航精度(0.001)°/h量级);第二,环境稳定性:与实心光纤陀螺仪相比,温度灵敏度降低了一个数量级。这些突破为新一代高精度惯性导航系统的发展奠定了坚实的技术基础。

赞一个

更有众多热门