“分子胶”实现了钙钛矿零件的大规模涂布和印刷

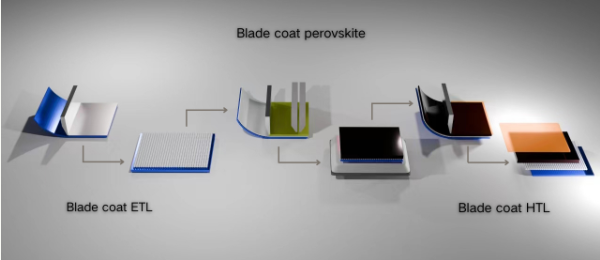

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员杨栋和刘生忠的团队在钙钛矿太阳能电池的大规模制备方面取得了新的进展,开发了分子胶界面导向技术,完成了高效、大规模的钙钛矿零件涂布、印刷和制备。相关成果发表在焦耳上。

钙钛矿太阳能电池被认为是下一代光伏技术的关键,具有效率高、成本低的优点。在工业化中,适合大规模连续生产的涂层印刷工艺是首选的技术路线。然而,氧化锡纳米颗粒作为电子传输层,在涂层过程中容易聚集,导致薄膜不均匀,导致钙钛矿层结晶缺陷和界面电荷传输障碍,制约了电池性能的提高。

在这项工作中,研究小组将四羟基氯化铵(TMACL)通过正负电荷的相互作用,引入氧化锡前驱体胶体溶液,“引导”氧化锡颗粒,抑制其团聚,提高溶液稳定性。实验表明,该技术将涂层后的薄膜表面粗糙度降低了32%,并有效地减少了针孔缺陷。此外,TMACL分子中的氮原子与钙钛矿中的铅离子形成离子键,将电子传输层和钙钛矿吸光层连接在“胶水”之间,将界面缺陷密度降低40%,显著提高了电荷提取效率。

基于这一“分子胶”战略,团队完成了57.20的钙钛矿零件,从实验室标准制备到大规模生产,采用全涂层工艺制备 CM2大型钙钛矿组件效率达到22.76%,国际权威机构认证效率达到21.60%。此外,未包装设备在大气环境中运行1500次小时后,初始效率仍保持在93.25%,稳定的性能为钙钛矿组件的商业应用提供了支持。此外,该技术在57.20软钙钛矿电池中也表现良好 CM2大型软性钙钛矿组件的效率超过20%,经过500次弯曲后,效率维持率达到95.3%,为软性钙钛矿电池在可穿戴设备、车载发电等场景中的应用开辟了新的途径。

与传统的高纯度溶剂和小面积旋转涂层技术相比,“分子胶”策略的最大优势在于它与涂层印刷技术具有深度适应性。该技术不仅可以实现米级薄膜的持续生产,还可以将材料利用率提高到90%以上,降低能耗50%。作为一种工业试剂,TMACL的成本仅为传统界面装饰材料的1/10,无需额外复杂的技术,为钙钛矿太阳能电池产业化提供了便捷、经济高效的解决方案。

赞一个

更有众多热门