国家授时中心提出实现微型光钟

研发家

|

2025-05-08

21

近日,中国科学院国家授时中心小型光钟研究小组根据原量子干预吸收增强光谱原理,提出并实现了微型光钟,预计具有微型独立定位、导航、授时等功能(μPNT)在中国发挥重要作用。

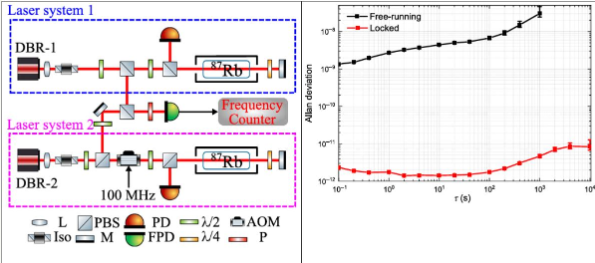

国家授时中心研究员张首刚和云恩学领导的国家授时中心微型光钟研究小组提出了基于单色光和弱原子相互作用实现更简单框架的小型光钟。在该方案中,基于反向传播的泵光和检测光效果的量子干预增强了建模,与传统的饱和吸收方法相比,获得了消多普勒的宽度(Doppler-free)吸收和增强共振光谱,实现微型高性能光钟。在这种新方案中,约40℃的钟泡工作温度有利于实现原子钟的低功耗和长寿命,约100℃μW的激光强度有利于应用体积和功耗较小的激光器。

研究小组建立了两套相同的小型光钟实验装置,频率检查数据显示,锁定的激光频率秒稳定性为1.8E-12万秒稳定性为8.4E-12.与自由运行条件相比,锁定后激光频率稳定性提高2个量级以上。

据悉,该研究获得了法国FEMTO-ST实验室的Rodolphe 在Boudot教授的大力支持下,最近出版的国际著名期刊《物理评论应用》发表了相关成果(PHYSICAL REVIEW APPLIED)。

赞一个

19

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门