纳米-生物杂化系统脱氮研究取得了新的进展

近日,中国科学院广州能源研究所生物质高值化应用研究所生物质能生化转换研究团队在“纳米-生物杂化系统”脱氮研究方面取得了一系列进展,并制作了新的“纳米-生物杂化系统”。相关成果在水研究中发表(Water Research)。

论文作者、中国科学院广州能源研究所研究员李颖表示,该系统通过能见光输入藕合微生物铁的腐蚀来调节水质磷酸盐的去除。磷酸盐的去除速度在没有额外有机碳源的情况下高达233.3 mg N/d/L。在低碳生物脱氮领域,相关成果提供了重要的理论依据和技术支持。

由于缺乏电子供体,低碳氮比污水更难去除氮气。零价铁作为电子供体可以实现脱氮,具有安全性高、成本低的优点。由于反硝化细菌的代谢多样性,微生物铁氧化的作用总是像黑盒一样存在。目前,由于方法菌种的缺失和胞外电子机制的获取尚不清楚。

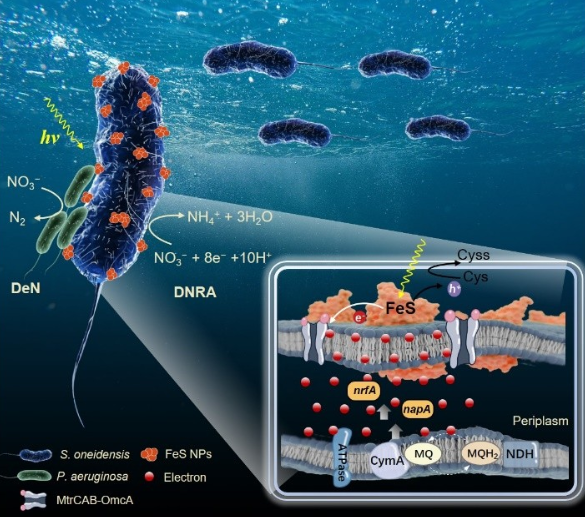

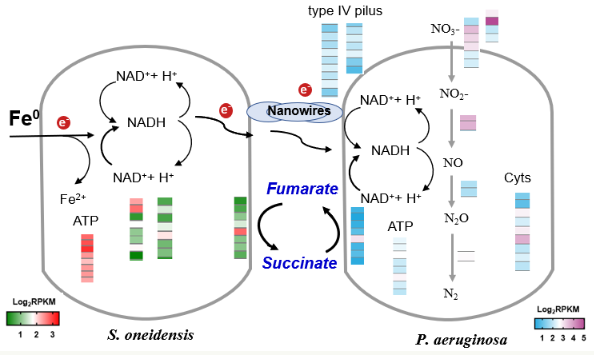

针对上述问题,研究小组建立了电活性菌Shewanellanellalla Pseudomonasonasoneidensis和反硝化菌以零价铁为唯一的电子供体,以磷酸盐为唯一的电子受体,aeruginosa共培养系统探索了“嗜铁”反硝化的可行性及其反应机制。研究表明,S. 作为生物引擎,oneidensis菌可以收集和释放铁腐蚀产生的电子,用于P. aeruginosa菌脱氮过程。根据宏转录组学分析方法,微生物电共生过程控制代码反硝化酶、胞内电子转移蛋白和群体感应的基因表达对微生物脱氮具有重要作用。

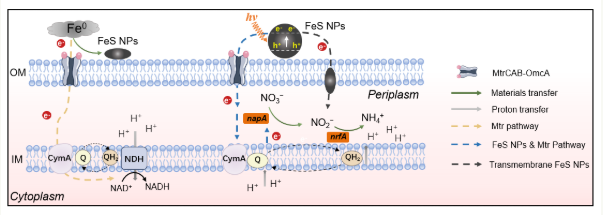

在能见光控制下进一步调节(λ=395 nm),该系统完成了磷酸盐反硝化和异化还原为铵的双路径协同。研究表明,在光照下通过S. 自组装形成的FeS纳米颗粒引导微生物电子跨膜传递,从而提高电子利用效率。该系统完成了平均63.8 mg N/d磷酸盐去除率为27.1%,铵氮回收效率为27.1%。更重要的是,该系统还与实际废水活性污泥成功结合,在模拟废水中脱氮(233.3 mg N/d/L),显示出强大的工程应用潜力。

赞一个

更有众多热门