科学家揭示了中国绒螯蟹打斗行为调控的新机制

研发家

|

2025-05-28

30

上海海洋大学水产生命学院教授杨晓珍首次系统阐述了色氨酸羟化酶(TPH)通过介导L-色氨酸(L-TRP)代谢为5-羟色胺(5-羟色胺)-HT)调整中国绒螯蟹斗争行为的分子机制,为减少水产养殖中的蟹斗争提供了潜在的监管目标,为全球水产养殖中的动物行为监管提供了潜在的解决方案。相关研究最近发表在《农业和食品化学杂志》上。

在高密度池塘养殖中,中国绒螯蟹(又称河蟹)常因打斗造成身体损伤、死亡率上升和质量下降。据估计,河蟹打斗造成的年经济损失超过1亿元。然而,降低密度、增加喂养频率等传统的打斗方式成本高、效果有限,从分子层面分析打斗行为的调控机制已成为行业亟待突破的关键科学问题。早期研究发现,在饲料中添加L-TRP可以显著抑制河蟹的打斗行为,但其作用途径尚不清楚。

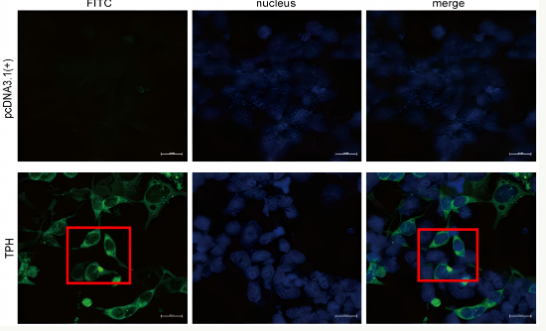

研究人员发现,在饲料中添加L-TRP可以显著提高河蟹血淋巴中5-HT的水平和脑胸神经节中TPH的表达水平。在此基础上,研究小组对TPH进行了系统研究,发现TPH基因序列与其他甲壳类物种高度保守,TPH基因主要表达在脑和胸神经节,TPH蛋白主要分布在细胞质中。

此外,研究小组利用RNA干扰技术减少了蟹中TPH的表达。虽然没有观察到蟹的剧烈打斗行为,但个体间接触次数显著增加,表明两只蟹的攻击倾向增加,打斗的可能性显著增加。此外,TPH重组蛋白质(rpTPH)河蟹注射24小时后,打斗次数显著减少,打斗持续时间显著减少。同样,注射5-HT再摄入抑制剂氟西汀24小时后,河蟹接触次数、打斗次数和打斗持续时间显著减少。因此,研究小组首次在河蟹中证实了L-TRP-TPH-5-HT通路对战斗行为的调节功能。

赞一个

20

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门