“线粒体双相时钟”模型为器官配备了专属的“衰老GPS”

研发家

|

2025-05-28

32

中国科学院上海营养与健康研究所研究员李昕研究小组提出了“线粒体双相时钟”模型,通过分析人体多器官线粒体突变的“衰老图谱”,揭示了线粒体通过两种完全不同的模式编码器官衰老,同时编码了随机性和确定性衰老程序,统一了复制衰老和代谢衰老的观点差异,为了了解多器官的异步衰老提供了新的时序观。5月27日,《自然-衰老》发表了相关研究。

以往的研究表明,细胞的“能量工厂”线粒体是古代细菌与真核细胞共生进化的产物,具有独立的基因组。线粒体基因组在生命过程中不断积累突变,突变率远高于细胞核DNA,这些突变可能与衰老和疾病密切相关。

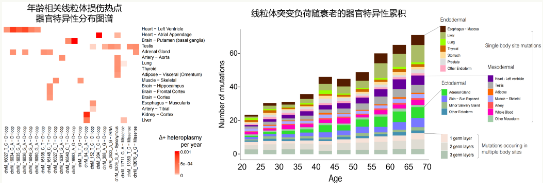

研究小组利用罕见的变异识别技术,深度提取了来自国际公开数据库的1万多个线粒体转录组的低频变异数据。第一次系统地绘制了人体组织特异性的线粒体突变图,揭示了线粒体突变随着年龄的增长而积累的“双相”时钟规律。

系列实验表明,线粒体突变在不同器官中的积累有不同的计时模式。在需要不断更新细胞的组织中,如皮肤和消化道,线粒体基因组往往会加速广谱积累和有害突变。此外,在细胞分裂的驱动下,脱氨基错误通过克隆扩张形成“随机突变扩散”,在器官衰老过程中起着功能障碍和肿瘤风险的“计时器”作用。

不同的是,线粒体基因组突变主要集中在特定的“热点”区域,在心脏、大脑等细胞不再分裂更新的组织中,形成“确定性损伤热点”,突变密度与器官能量需求有关,代表了这些器官长期负担导致功能衰退的“磨损”记录。

李昕说,“线粒体时钟”的“双相”性就像硬币的两面——增殖组织的“时间熵”和代谢组织的“空间损伤”,共同构成衰老的全景图。“线粒体时钟”提供了一种新的衰老研究工具,相当于为每个器官提供了一个独特的时序相位的“衰老GPS”,同时评估多器官的衰老状态,为特定组织的早期诊断和干预策略的发展提供了基础。

赞一个

32

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门