在家蚕滞育研究中,中国科学家取得了重要进展

研发家

|

2025-05-31

22

中国科学院分子植物科学卓越创新中心詹帅研究小组发现,核心生物钟基因Cycle是控制家庭蚕滞育的关键“开关”,揭示了家庭蚕生命史变异的遗传机制。这一成果对于了解季节性适应策略、掌握害虫种群的发生和分布规律具有重要意义。5月30日,科学发布了相关成果。

昆虫的滞育类似于动物的冬眠,即在特定时期或特定季节性信号的诱导下发生的发育停滞行为,可以帮助昆虫应对不利环境,显著增加昆虫的几代周期,也是不同年度昆虫生活史的生理基础。目前只有部分分析了果蝇的滞育变异机制。

在长期驯化的过程中,家蚕的年度生活史策略(一般称为化学)被定期人工选择。然而,到目前为止,家庭蚕化的主要基因和具体的遗传机制还不清楚。

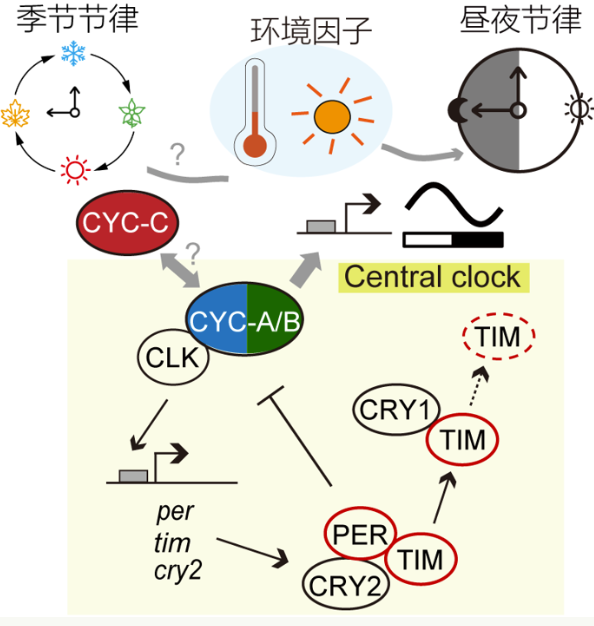

研究小组利用家蚕二化滞育品种和非滞育多化品种建立定位人群,结合全基因组的相关分析,确定Cycle基因是控制家蚕滞育和化学差异的主要基因。这种基因是昆虫的核心生物钟基因,主要参与昆虫昼夜节律的调节。

研究小组发现,家蚕Cycle基因与滞育品种相比,缺乏非滞育品种的C亚基因功能,但A和B亚基因保持完整。研究小组通过基因编辑、生理生化实验、行为实验等发现了C亚控制家蚕滞育的环境诱导,而A和B亚基因则发挥了Cycle自身的昼夜节律调节功能,进一步证实了Cycle基因的双重功能在鳞翅目虫中具有普遍性。

本研究找到了控制家蚕滞育的关键“开关”,初步回答了家蚕化性变异的百年问题;此外,它还解释了生物钟基因如何在不改变昼夜节律调控稳定性的前提下,实现时节规律调控的可塑性;为了掌握害虫的发生规律,制定防治方案,“微创”提供了分子水平的理论依据,打破滞育,高效利用资源和昆虫,在全球变暖的背景下预测昆虫物种的隐性动态变化。

赞一个

22

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门