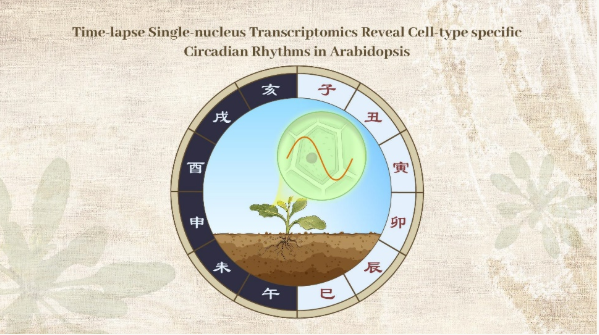

科学家绘制植物单细胞“十二小时”昼夜节律图谱

近日,南方科技大学生命科学学院生物系教授翟继先团队在《自然-通信》中发布了最新研究。通过单细胞核转录组的测序技术,他们绘制了单细胞水平的昼夜节律基因表达图,揭示了拟南芥细胞类型特异性的昼夜节律基因表达,并识别了新的规律调控因素。

作为植物内源的记时机制,生物钟可以帮助植物感知周期性变化的外部环境,从而保证植物在适当的时间内实现关键的生理功能。近年来的研究表明,植物生物钟在分子组成和功能控制方面表现出组织和细胞类型的特异性,使植物能够更准确地感知和响应环境变化,从而优化生长和生存策略。然而,传统的研究方法,如整个组织测序或荧光素酶报告基因,很难有效地从单细胞水平分析基因表达的差异。此外,植物细胞壁的出现增加了单细胞的难度。

研究小组采用单细胞核RNA测序,对单细胞水平的昼夜节律基因表达进行全面分析,(snRNA- seq)在持续光照下,对拟南芥幼苗实施两套时序采样:24小时内每2小时采样一次的高分辨率“密集”采样,以及延伸至48小时、每4小时采样一次的“长期”采样。借助10x 超过200的Genomics平台测量万个细胞核转录组,团队构建了拟南芥昼夜节律的单细胞转录图谱,分析了不同细胞类型中核心生物钟基因的表达差异。

数据显示,大多数基因只在特定的细胞类型中表现出节奏,地面和地下器官之间存在显著差异。此外,不同细胞群体的震荡基因比较显示四种叶肉细胞(S0)、S1、S2、S7)振动基因的集合高度相似。通过对这些共享振动基因的成双相位分析,发现与S2和S7相比,S0和S1中大多数基因的表达相位有所延迟,提醒叶肉细胞内部有更详细的生物钟调节机制。

进一步分析发现,编码昼夜节律调节因子的基因在各种细胞类型中同步波动,其中大部分是已知的核心钟基因。基于snRNA- 高时空分辨率的seq数据,也可以识别到 ABF1 对于新的规律性调节因素,其过度表达显著缩短了昼夜节律周期。以上结果进一步完善了植物生物钟的基因调节网络,为系统分析规律性震荡机制提供了新的分子切入点。

据报道,该研究建立的拟南芥昼夜节律单细胞图谱已整合到数据资源网站中,将为后续昼夜节律领域的相关研究提供数据支持。

赞一个

更有众多热门