原行星盘形成机制研究取得重要进展

研发家

|

2025-06-21

33

6月20日,记者从中山大学获悉,物理与天文学院教授潘刘斌在原星盘形成研究领域取得重要进展。相关成果发表在《自然天文学》上(Nature Astronomy)。

通过分析星际超音速湍流提供的角动量,研究小组挑战了原行星盘独立形成和演化的传统观点,成功推测了原行星盘尺寸与角动量与前主序星质量的关系。此前,原行星盘理论模型主要关注盘内物理过程,忽视了外部环境的影响。传统理论假设其形成结束于原恒星坍塌和独立演变,这使得许多观测结果难以解释,并与相关理论和数值研究结果相抵触。

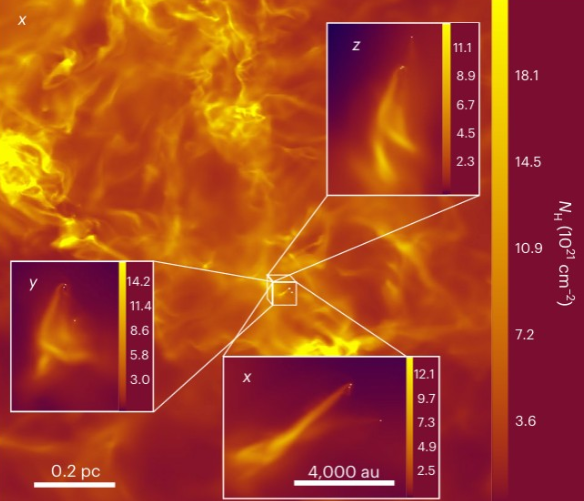

本研究提出了一种新的形成方案:前主序星的原始行星盘主要通过吸收周围气体的方式形成,可以提供足够的气体质量和角动量。研究的核心理论结果之一是对超音速星际湍流中角动量的统计分析,发现了角动量的两种不同奉献和对尺度的不同依赖。

其中,第一个奉献来自于超音速湍流中强密度上升和下降引起的吸积区域几何中心和质量中心误差;这种奉献主导着Bondi-hoyle吸积捕获的角动量,而之前的研究并没有意识到。

论文第一作者、唯一通讯作者潘刘斌表示,探索的理论计算预测了原行星盘的大小,并解释了观测到的原行星盘角动量与恒星质量之间的关系。论文还展示了在数值模拟中发现的Bondi-hoyle吸积的证据。

赞一个

33

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门