锂电池回收技术再创佳绩,再生正极材料的性能已与市售商用材料相媲美

研发家

|

2025-07-12

33

近期,西安交通大学的研究团队在锂电池回收技术领域取得了显著进展,成功实现了正极材料的修复与再生。相关研究成果已发表于《德国应用化学》期刊。《应用化学国际版》) 上。

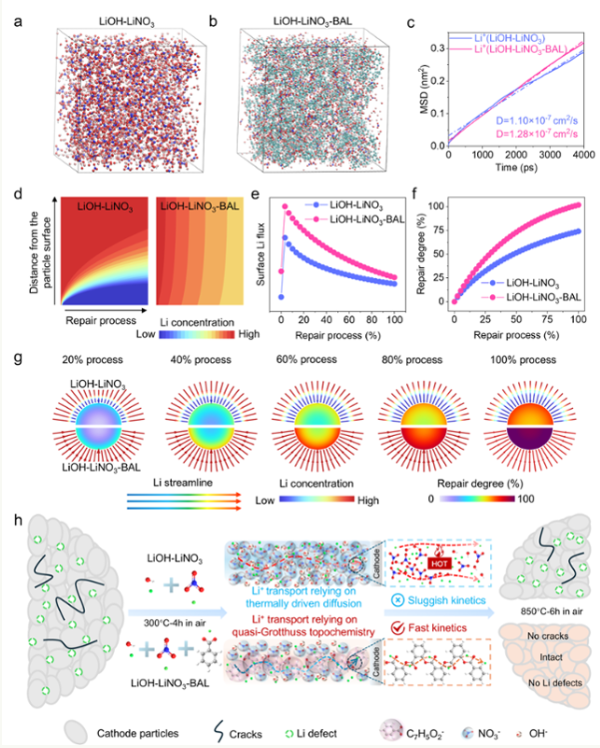

直接回收技术被视为一种有效手段,用以应对废旧锂离子电池所引发的环境污染和资源浪费问题。然而,目前广泛应用的熔融盐回收技术,主要依赖缓慢的热动力过程来促进锂离子的迁移,这导致了表面预锂化效率的低下,进而限制了修复失效正极材料的效能。在高温处理阶段,若预锂化程度不够,材料内部可能发生不利的相变,这些相变活动进一步妨碍了锂空位的有效修复。即便经过后续的高温煅烧和锂离子浓度梯度的补充,修复后的正极材料在电化学性能上仍然难以达到理想标准。

为解决传统熔融盐回收法在预锂化效率和正极材料再生效果上的不足,西安交通大学的郗凯、丁书、唐伟教授及其助理教授贾凯,与清华大学深圳国际研究生院周光敏副教授共同研发,提出了一种基于Li?准Grotthuss拓扑化学传输的高效正极材料修复方法。

科研人员将特定结构的苯甲酸锂分子融入常规熔融盐体系,实现了Li+离子从传统的热驱动无序扩散向准Grotthuss拓扑化学传输的转变。这一创新显著提高了Li+向正极表面的迁移速度,确保了预锂化阶段的效率与一致性。该策略有效防止了高温预锂化过程中因不充分导致的相变问题,并在高温退火阶段成功修复和重构了损坏的正极材料结构。通过利用Li+的准Grotthuss拓扑化学传输特性,修复后的正极材料展现出卓越的循环稳定性和电化学性能,其表现可与市售正极材料相媲美。

赞一个

33

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门