悼念!“编号10001号”博士因病逝世

研发家

|

2024-06-03

0

中国科学院高能物理研究所消息,马中骐研究员于2024年5月28日因病在南京逝世,享年85岁。

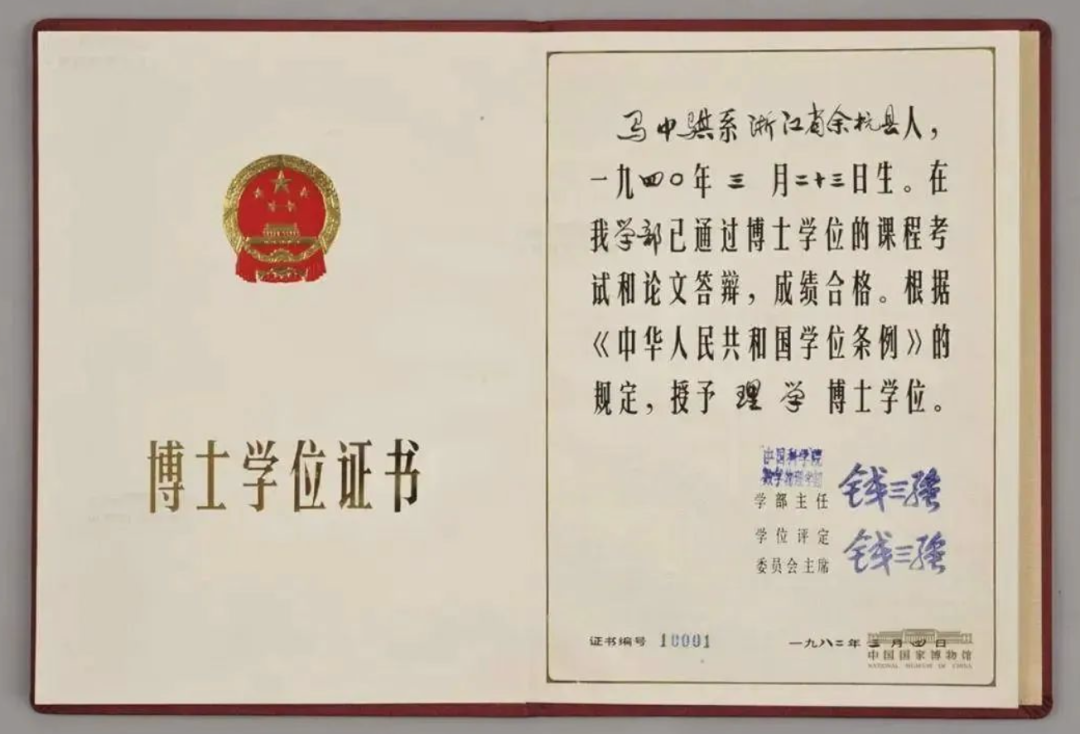

作为我国首批获得博士学位的学者之一,他的学位证书编号是10001,因此常被誉为新中国首位博士。曾被国家教委和国务院学位委员会评为“做出突出贡献的中国博士学位获得者”,并获王淦昌物理奖等多个奖项。

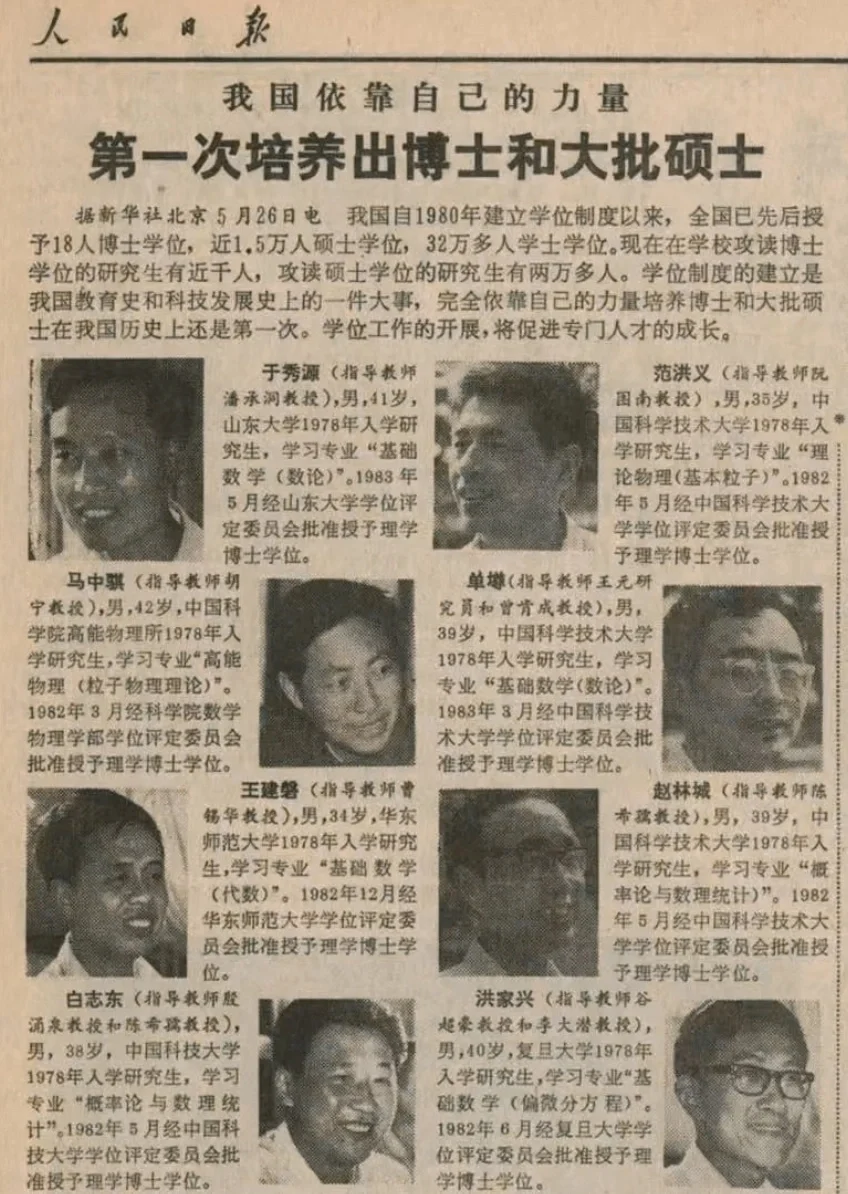

“第一批获得博士学位的研究生,有一个明显的特点,就是年龄偏大,一般在四十岁左右。”现场的发言中,马中骐提到了年龄。当时,马中骐43岁。从他第一次读研,到拿到博士学位,用了16年。

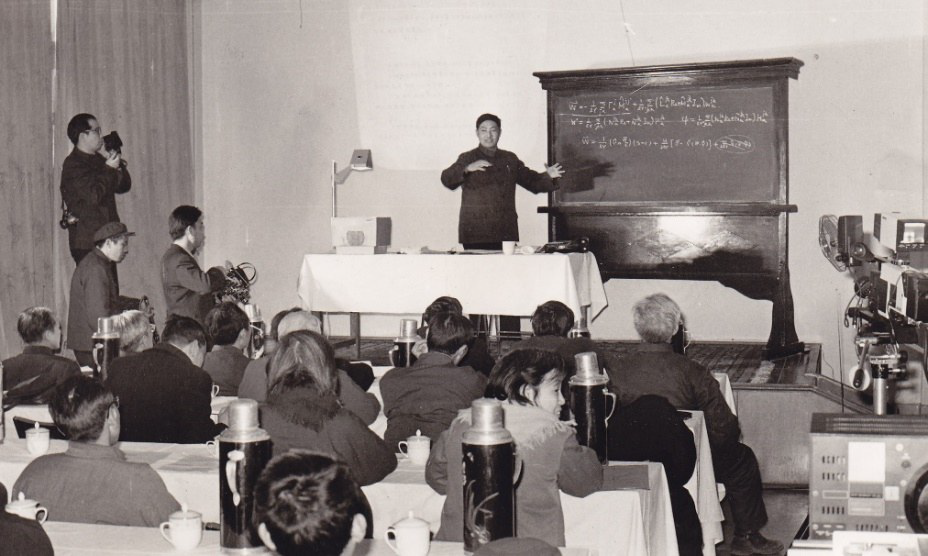

4个月时间,马中骐就完成了毕业论文写作。1982年2月6日,马中骐在高能所的一间教室里作了论文答辩。答辩委员会阵容豪华,由7位物理学界的顶级专家组成:主席是“两弹一星”元勋彭桓武,还有胡宁、朱洪元、戴元本、谷超豪4位学部委员。

▎中国首批博士名单

中科院6人。

复旦4人。

山东大学1人。

华东师范大学1人。

全国才18人,太金贵!!!

看看有没有你认识的老师?

赞一个

0

- 文章标签:

- 高校动态

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门