教育部将开始论文抽检工作:学生论文抽检不通过,按重大教学事故处理

近期,上海一高校的整改通报中提到,参照该校的教学事故认定与处理办法,对2名连续两年指导的学生毕业论文被抽检不合格的教师进行了相应的处理。

论文抽检不通过,教师重大教学事故

根据教育部《关于通过全国本科毕业论文(设计)抽检信息平台开展2024/2025学年度本科毕业论文(设计)抽检工作的通知》要求,教育部将于2025年9月开展2024-2025学年度全国本科毕业论文(设计)抽检工作。近期,一批高校已陆续发布关于做好2024-2025学年本科毕业论文(设计)抽检工作的通知,并开展相关工作。

抽检本科毕业论文的做法,源于2020年中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》。该方案明确提出要严格学业标准,并探索开展本科毕业论文(设计)抽检试点工作。

2021年初,教育部印发《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》,明确自当年1月1日起,每年对上一学年度授予学士学位的论文开展抽检,比例不低于2%。

该办法还明确:对连续2年均有“存在问题毕业论文”,且比例较高或篇数较多的高校,省级教育行政部门将予以通报,减少其招生计划;对连续3年抽检存在问题较多的本科专业,经整改仍无法达到要求者,将责令其暂停招生,或撤销其学士学位授权点。

目前,不少院校对相关论文指导教师认定教学事故都有明确规定。

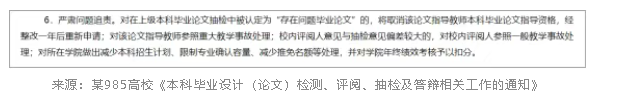

#某985高校要求:对在上级本科毕业论文抽检中被认定为“存在问题毕业论文”的,对该论文指导教师参照重大教学事故处理。

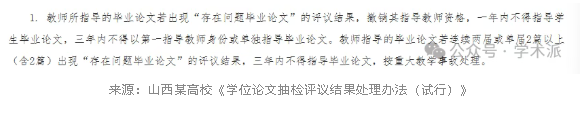

#山西某高校发文:教师指导的毕业论文若连续两届或单届2篇以上(含2篇)出现“存在问题毕业论文”的评议结果,三年内不得指导毕业论文,按重大教学事故处理。

近些年来,已有不少高校教师因毕业论文指导而发生教学事故。

今年6月,福建省某高校针对省委巡视组的巡视意见进行整改,并对整改进展情况进行通报,其中,对4篇不合格论文的指导教师给予二级教学事故处理。

2023年,黑龙江某高校对抽检中“存在问题毕业论文”的指导教师作出通报:5名教师被认定为严重教学事故,一年内取消所有评奖、评优、评先资格。

毕业论文抽检制度从无到有,在于构建一个“评价—反馈—改进—问责”的质量闭环。

“取消本科毕业论文抽检工作势在必行”

对指导教师而言,论文抽检的压力不仅来自“一旦出问题便受罚”的硬规则,更来自指导过程本身日益沉重的“隐形负担”。

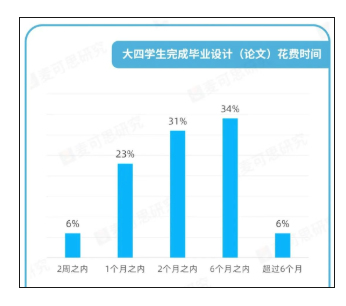

每年春季,一位教师往往要同时接手六到十篇本科论文,而相当比例的学生习惯“突击成稿”——麦可思曾对部分本科院校大四学生的毕业设计(论文)花费时间进行研究,发现六成学生的毕业论文是在2个月内完成的,30%的学生完成毕业论文只用了1个月。由于学生毕业论文的修改意见在同一时段蜂拥而至,教师的教学与科研节奏也被瞬间打乱。

而当前,更让导师措手不及的,是生成式AI的迅速普及。大学生使用AI工具辅助论文写作已成为普遍现象。

麦可思发起的2025年高校师生毕业论文指导/撰写情况研究显示,在被问及本科生毕业论文撰写存在哪些问题时,46%的教师认为学生“过度依赖AI生成内容”;41%的教师会使用专业AI检测工具辨别学生的论文是否由AI生成;34%的教师要求学生提交论文创作过程记录,通过追溯写作轨迹形成对技术检测的有效补充。

去年11月底,复旦大学教务处发布《复旦大学关于在本科毕业论文(设计)中使用AI工具的规定(试行)》明确提出,这份被外界称为国内首个“AI禁令”的文件,将导师的审查义务从“看内容”延伸到“辨算法”,指导工作量陡然增加。

麦可思“2025年高校师生毕业论文指导/撰写情况研究”显示,受访高校师生中近半数(47%)支持取消毕业论文,超三成(31%)反对取消毕业论文。从群体差异来看,受访高校教师支持取消毕业论文比例为50%,大学生该比例为46%。

这一研究结果反映出当前本科毕业论文制度面临的认同危机,也呼应了一些学者的质疑。

北京大学教育学院/教育经济研究所研究员卢晓东在《中国科学报》发文提出质疑:本科论文抽检工作真的是“保证本科人才培养基本质量”的关键工作吗?在我国进入高等教育普及化阶段后,毕业论文作为一门必修课就不再适当。

卢晓东进一步提出,将本科生毕业论文作为一门选修课是高等教育普及化阶段早该完成的改革。这项改革不完成,就会遗留并引发更多问题。全国本科毕业论文(设计)抽检就是由此引发的一个涉及面广的问题——工作量极大的本科论文抽检关乎教育财政和教师宝贵的创新时间。要让本科生论文回归其“选修课”的原本属性,取消本科毕业论文抽检工作势在必行。

本科毕业论文抽检制度作为保障人才培养质量的重要举措,其强化质量底线意识的积极意义值得肯定。然而,当前实践中暴露的教师负担加重、AI技术冲击等问题,以及对其存废价值的学术争议,均表明这项工作仍需不断优化与调适。未来,亟须在坚持质量底线与推动教学创新之间,探寻更为科学、合理的实施路径。

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门