复旦大学突破史上最快的闪存!每秒操作25万次

复旦团队制造了历史上最快的闪存器件!

它开发的皮秒闪存器件“破晓”(PoX)"登上Nature,擦写速度达到亚纳秒级,比现在的速度快一万倍。

并且数据不易丢失,根据试验外推结果,存储期可达十年以上。

具体来说,基于一些新的发现,作者用石墨烯等二维材料代替了传统闪存中的硅,生产了这种亚纳(10-9)秒闪存装置。

该装置在低至5V的编程电压下,可实现400皮(10^-12)秒的极快编程速度,相当于每秒25亿个。

该速度下,设备编程/擦除循环寿命超过550万次。

热载流子注入采用二维材料实现

这个工作的核心,就是作者发现的二维材料增强的热载流子注射机制。

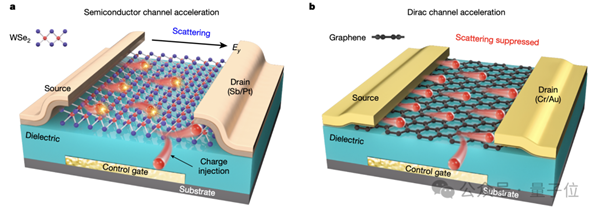

以往硅基装置中,当栅极施加较高的正电压时,源端电子在横电场的影响下加速,形成“热”电子。

当能量达到一定的阀值时,这些高能电子继续向漏端运动,并有一定的概率越过栅介质势垒,最终注入栅极一侧。

这个过程通常被称为电子热载流子注入,是实现闪存编程的重要手段之一。

但受体硅材料性质的影响——电子的有效质量高,容易受到声子透射等因素的影响——经典的热载流子注射系统效率低下。

研究人员指出,二维材料具有独特的能带结构和电气特性,有望彻底改变这种局面。

以石墨烯为例,其独特的线性色散关系代表着载流子的有效质量接近于零,因此在相同的电场下很容易加速。与此同时,石墨烯中电子和空穴的转移率极高,透射率大大降低。

更为重要的是,当材料厚度降低到纳米尺度时,设备通道内部电场的分布将发生显著变化。

具体而言,从源头到漏端的器件沟道可以分为高、低电阻两个区域。

当沟道厚度减小时,整体电阻急剧上升,但低电阻区(源端)电阻的增长幅度小于高电阻区(漏端)。当沟道厚度降至2纳米左右时,漏端附近的峰值场强度将是硅体器件的数倍。

在如此高水平电场的影响下,载流子可以在纳米尺度的距离内加速极高的能量,极大地抑制了透射。同时,垂直方向上超薄沟道的厚度也大大降低了载流子穿过栅介质势垒所需的能量。

载流子注入效率将比传统硅基器件提高多个量级,具有横向加速和纵向注入的多重增强作用。

此外,这种“二维材料增强效应”在不同种类的二维材料中具有普遍性。

结构与制备过程

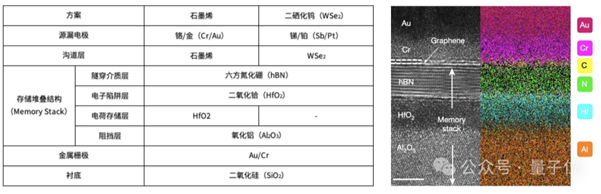

基于这一原理,作者用石墨烯和二硒化钨(WSe2)两种二维材料制备了不同的闪存。

从结构上看,两种闪存都采用了“三明治结构”,从上到下包括源漏电极、通道层、存储堆叠结构、金属栅极和硅衬底。石墨烯版本的存储堆叠结构中还有一层电荷存储层。

各层使用的石墨烯和二硒化钨两种材料,可见下表:

这类结构中,如果在源极和漏极之间施加电压,载流子就会迅速加速到优化水平电场。

由于二维材料的特性,这些载流子可以在短距离内获得足够高的能量,然后在垂直电场的影响下注入陷阱层(注意:在闪存中,数据的存储和擦除是通过将电子注入浮栅或陷阱层来完成的)。

为了制备基于二维材料的新型闪存装置,作者首先从优质块材二硒化钨和石墨烯晶体上获得了单层或少层二硒化钨和石墨烯片状的原子级厚度。

下一步,作者选择了干转移技术,将剥离后的二硒化钨或石墨烯片状转移到预先准备好的硅/二氧化硅衬底上。

一层优质的六方氮化硼事先生长在衬底上。(hBN)薄膜,作为保温隔离层和保护层之间的二维材料和衬底。

转移后,作者选择了电子束曝光和金属蒸镀的方法,在二维材料一端制备了源极和漏极金属电极。——

对于二硒化钨器件,作者选择了高功能函数的钒/铂作为触摸金属,以实现二硒化钨的p型混合和空穴注入。对于石墨烯器件,作者采用了与石墨烯功能函数匹配良好的铬/金电极,从而注入石墨烯的欧姆接触和双极载流子。

为了保证金属原子在二维材料表面的匀称生长和紧密贴合,作者对金属蒸镀条件进行了精细优化——包括蒸镀速度、真空值和衬底温度。

制备金属电极后,作者选择等离子体增强化学气相沉积的方法,将一层优质的氧化铝薄膜沉积在设备表面,作为闪存设备的栅介质层和电荷存储层。

为进一步提高电荷储存效率,作者在氧化铝层上方沉积了一层二氧化铝膜,构成了“二元介质层”结构。

最后,作者选择了电子束蒸镀的方法,在设备表面设置了栅极金属电极。

这种高效的注入机制最终实现了突破性的性能——其中,通道长度为0.2的石墨烯闪存器件μ在m时,可以实现400皮秒的编程速度,这打破了闪存1纳秒的速度瓶颈。

作者简介

该项目由周鹏-刘春森团队完成,复旦大学集成芯片与系统国家重点实验室、芯片与系统前沿技术研究院。

复旦大学微电子学院副院长周鹏教授长期从事集成电路新材料、新设备、新工艺的研究。

2005年博士毕业后,周鹏本科和博士均入学复旦,并于2013年成为教授。

博士导师刘春森是周鹏教授的博士毕业生。2019年毕业后,他留在学校从事博士后研究。自2021年7月起,他一直是一名年轻的研究员。

周鹏和刘春森是这个项目的共同通讯作者,同时刘春森也和Yutong一起工作。 Xiang和Chong Wang是一个共同的作品。

赞一个

更有众多热门