微子望眼镜在高能水下取得了新的进展

2月6日,记者从中国科学院高能物理研究所(以下简称高能研究所)获悉,该研究所提出的下一代高能微子眼镜项目——高能水下微子眼镜(HUNT)1月19日至23日,首个全尺寸探测器模块原型在中国南海完成,探测器模块原型稳定运行。这意味着HUNT项目的预研工作迈出了坚实的一步,为今年计划实施的技术验证阵型——“海星计划”提供了技术保障。

HUNT项目是高能研究所研究员曹臻教授于2020年8月提出的下一代高能中微子望眼镜科学设计。该项目的目标是在水深小于1000米的海底建造一个巨大的中微子探测器阵型,探测规模为30立方公里。设备建成后,预计两年内将观察到中微子星点源,十年内将发现数十个中微子星点源,以促进中微子天文学的发展。

“天文学已经进入了多信使研究时代。中微子是我们了解宇宙的有效手段。然而,在过去的半个世纪里,人类只观察到了中微子星点源的两个疑似信号。”高能研究所HUNT项目参与团队负责人陈明君研究员告诉《中国科学报》,目前国内外有计划的水下中微子探测器的检测规模在10立方公里以下,银河系中中微子天体点源信号难以检测。

他指出,如果HUNT项目能够实施,中国有望在中微子天文学领域打开大门。

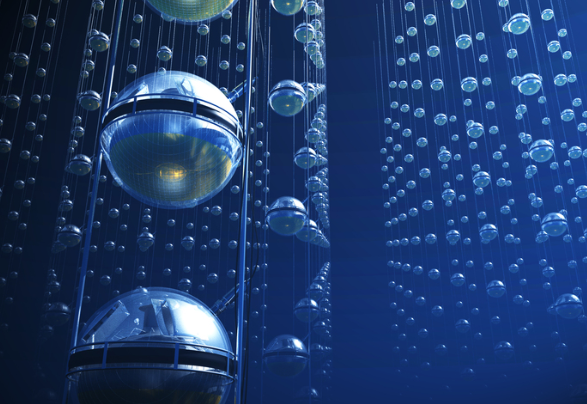

记者了解到,项目团队创造性地制定了20英尺微通道光电倍增管(MCP-PMT)它是一个核心探测器模块解决方案,并在两年内完成了新探测器模块的研发。此次发布的探测器设备包括四个新的探测器模块和一个LED灯源刻度模块。它们被串成一个约100米长的长串,放置在水下1600米深处的预定点上,并成功连接到国家重大科技基础设施“海底科学观测网-南海海底观测子网”的电路和网络系统,这是中国科学院声学研究所正在建设的。

在中国科学院深海科学与工程研究所“探索3号”科学调查船和“深海勇士”载人潜器的大力协助下,由中国科学院高能物理研究所、中国海洋大学和中国科学院声学研究所组成的科研团队完成了这项任务。

中国海洋大学HUNT项目参与团队负责人田纪伟教授说:“目前,探测器模块原型正在不间断、顺利地获取数据,获得的数据已经达到预期效果。”。

他介绍说,接下来,研究团队将继续解决海底放置探测器的问题,提高探测器的技术水平,并在2025年底实施“海星计划”。“海星计划”是HUNT项目的技术验证阵型,由7个探测器长串组成,每串将安装8个微通道光电倍增管。

田纪伟说:“该计划是中国海洋大学加强有计划的科学研究,促进学科交叉整合的又一有益探索。学校在早期阶段进行了大量的预研究和培训,并提供了足够的资金支持。”。

此外,关于HUNT项目的选址,田纪伟表示,该设备要求水深约3000米,水质透明度是自来水的4-5倍以上,地质条件稳定,放射性物质和有光泽的生物较少。基于上述条件,中国南海是中国唯一可选的HUNT设备站点区域。

田纪伟说:“研究团队计划在距离‘海底科学观测网-南海海底观测网’主干道约100公里的地方建设设备,覆盖约600平方公里的水域,这不仅可以满足HUNT观测,还可以为海洋科学提供一个优秀的研究平台。”。

赞一个

更有众多热门