暴露超短周期行星系统随时间演变的规律

近日,南京大学天文学与空间科学学校系外行星研究小组首次揭示了超短周期行星系统的出现率和轨道结构随年龄的演变规律,为超短周期行星的形成和演变研究提供了新的关键线索。最近,相关研究成果发表在《自然-天文学》上。

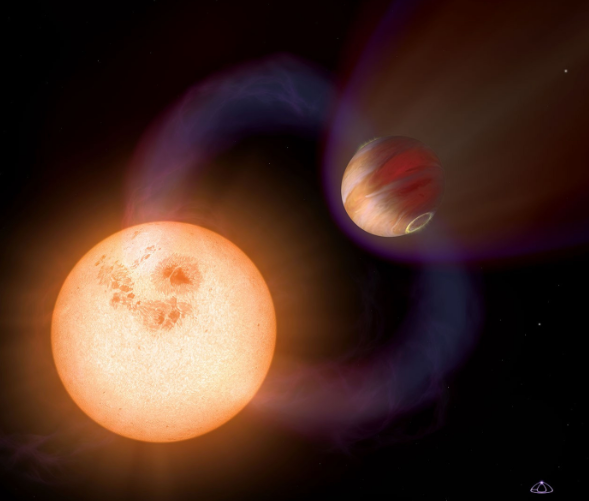

据报道,超短周期行星物质的主要成分与地球相似,但其轨道周期不到24小时。它们在非常近的距离内围绕行星旋转,外部温度可以超过2000K。它们可以被称为真正的“熔岩世界”。这种极端行星在太阳系中完全“缺席”,改变了传统的理解,对基于太阳系的传统行星的演变理论形成了巨大的挑战。它的起源和演变仍然是一个谜。

利用估计年龄的动力学方法,研究团队借助郭守敬望眼镜(LAMOST)和欧洲航天局盖亚空间望远镜(Gaia)根据观测数据,计算出行星系统宿主恒星的动力学参数和动力学年龄。

研究表明,与热木星和其他短周期小质量行星相比,超短周期行星的宿主行星运动速度更快,在银河系厚盘中所占比例更高,年龄更大。换句话说,超短周期行星的宿主行星比其他短周期行星更老,在动力学上更“热”。

通过进一步分析,研究小组发现,超短周期行星系统的出现率随着年龄的增长而增加,超短周期行星系统的出现率随着年龄的增长而增加。这一发现表明,大多数超短周期行星可能在几十亿年后形成,主要形成模型的可能性很小。

研究小组还揭示了超短周期行星系统的轨道结构随着年龄的增长而进化的规律:老年超短周期行星样本通常比年轻样本具有更大的轨道间隔;在年轻的超短周期行星样本中,多凌星系统的比例较低,这表明年轻的超短周期行星系统可能具有较高的相互倾角或较少的相邻伴星。

上述超短周期行星系统的出现率和轨道结构的年龄依赖性表明,超短周期行星在数十亿年的时间尺度上继续形成由洪水损失驱动的轨道转移,年轻和老年的超短周期行星来自不同的洪水转移路径。这些研究结果概述了超短周期行星的形成机制和洪水演变的总体形象。

本文是南京大学教授谢基伟研究团队发起的“系外行星空间布局与年龄演变”研究计划系列研究论文之一。目前,已发现的系外行星数量已达数千颗。在这些行星中,不仅有只有100万年历史的“年轻”行星,还有像银河系这样年龄超过100亿年的“老”行星。对于这些“穿越”时空的行星,南京大学天文学与空间科学学院系外行星研究小组正在利用LAMOST对其进行大样本调查和研究。目前,正在进行和准备更多的后续工作。

赞一个

更有众多热门