研究表明,激发态分子内质子转移机制的“尾翼”介导

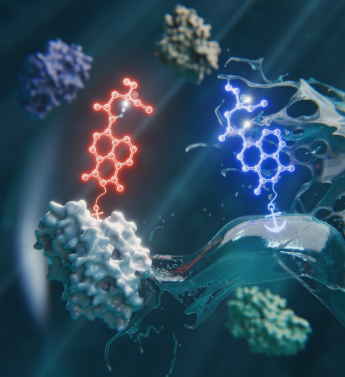

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超和副研究员乔庆龙团队发现了一种激发态分子内质子转移机制。(ta-ESIPT),双莹光发射可用于活细胞中各种蛋白质的比例识别、动态荧光成像和药物筛选,在水/非水环境变化中表现出色的ESIPT激活性能,在宽极性范围内实现。相关成果发表在《美国化学会志》中。

激发态分子内质子转移(ESIPT)作为荧光分子的核心传感机制,广泛应用于荧光探针、生物成像、分子逻辑器件和光电材料等领域。该机制的本质是,当荧光分子受到光的刺激时,其刺激状态分子中相邻的质子给体和受体会迅速转移质子,从而产生特征性的双波长发射。这种独特的双发射特性赋予了ESIPT探针高精度比例检测能力,成为分析生物分子动态行为和微环境变化的理想工具。

然而,传统的ESIPT荧光团长期面临三个技术瓶颈:识别选择性差、生物相容性差、设计局限性差,而生物兼容性优异的经典荧光团则不能具有ESIPT效应。

在这项研究中,当团队深入探索分子作用机制时,发现“尾翼”结构可以实现对激发态质子转移过程的定向控制。通过在莹光母核中引入脂肪胺“尾翼”结构,酰胺基团的质子可以在激发态环境中准确转移到“尾翼”受体,从而形成稳定的ta-ESIPT双发射态。该机制在各种极性极强的溶剂中保持稳定,可自动识别水相环境,自发关闭,提高了探针对非水微环境变化的响应敏感度。

随后,该团队基于六种经典的电荷转移荧光团,利用ta-ESIPT的通用特性,开发了一系列靶向碳酸酐酶、亲和素等蛋白质的比例探针。实验证明,探针结合靶向蛋白后,触发荧光红移,完成了活细胞中上述蛋白质的动态比例显像和药物筛选。与传统的ESIPT系统相比,ta-ESIPT平台具有模块化优势——ESIPT功能拓展只需对当前经典荧光团进行细微的化学修饰即可,既保证了优异的生物相容性,又解决了环境敏感性与分子适应性难以兼得的差异。

ta-ESIPT技术有望促进蛋白质动态互作、药物目标选择等方面的创新,为新一代生物医学探针的开发提供一个通用的技术平台。

赞一个

更有众多热门