中国科学家破译了高质量的凤优基因组

近日,记者从中国水产科学研究所黄海水产研究所获悉,取得重大科研突破。海洋渔业资源分子生态研究团队成功破解了凤尾鱼(别名:日本凤尾鱼,Engraulis japonicus)染色体水平基因组,相关研究成果已在国际期刊《科学数据》上发表(Scientific Data)。本研究为深入了解鱼类资源对环境适应的分子机制以及海洋鱼类种群的科学管理提供了重要依据。

凤尾鱼是西北太平洋中上层重要的小鱼,主要分布在渤海、黄海、东海、朝鲜半岛沿海和日本周边海域。凤尾鱼作为黄海和东海食品网络的关键物种,其资源的兴衰直接关系到蓝点鲭鱼、带鱼等食品经济鱼的饵料供应,在渔业生态系统食品链中起着能量传递的“桥梁”作用,具有很高的生态经济价值。

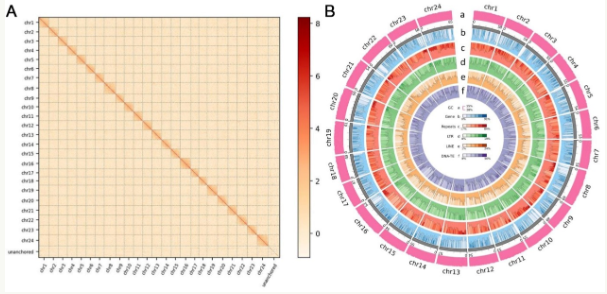

研究团队选用PacBio高保真长读长测序技术,Hi-C染色体构象捕捉技术和Illumina短读长测序技术首次构建了凤尾鱼优质染色体水平基因组。该基因组大小为1467.6兆碱基对,重叠组N50长度为456.3千碱基对,其中1423.3兆碱基对导向至24条染色体,覆盖95.2%的组装序列。

研究结果表明,该基因组的完整性高达94.07%,共注解了780.9兆碱基对(54.9%)的重复序列。在重复序列中,核元件长散(LINE)、核元件短散(SINE)、长尾端重复序列(LTR)与卫星DNA序列分别占基因组的6.3%、0.9%、9.1%和2.7%。研究还预测了24405个蛋白编码基因,其中97.15%的功能基因被数据库注解,并计算出23984个非编码RNA(ncRNAs)。

黄海水产研究所专家指出,20世纪90年代,我国黄海、东海凤尾鱼年渔获量高达100万吨,是当年水域单一物种资源最大的鱼种。但进入新世纪以来,凤尾鱼资源急剧下降,渔获年轻化、微型化,人口密度持续下降,难以形成渔洪。凤尾鱼资源的可持续利用不仅关系到区域渔业经济的发展,也是维护黄海、东海生态系统稳定的关键因素。

据悉,本研究成果为深入挖掘凤尾鱼遗传资源、研究小型中上层鱼类适应性进化、开发高价值资源技术奠定了重要的数据基础,为我国海洋渔业资源的保护和可持续利用提供了科学支持。

黄海水产研究所研究员刘淑芳、博士王乐为第一作者,黄海水产研究所研究员庄志猛为通讯作者。

赞一个

更有众多热门