学者们提出了抑制有机发光二极管发光效率滚下的新策略

近日,华南理工大学材料科学与工程学院/物理与光电学院教授吴宏滨团队取得重大突破,提出了抑制有机发光二极管发光效率下降的新策略。自然光子学发表了相关成果(Nature Photonics)。

“该策略成功地将设备在直流和脉冲驱动下的临界电流密度提高到100,通过降低长寿命三重态激子对单重态激子的猝死作用 A/cm2和10 kA论文通讯作者吴宏滨告诉《中国科学报》,亮度高达地表太阳辐射水平147倍的超高亮度接近红外线辐射。

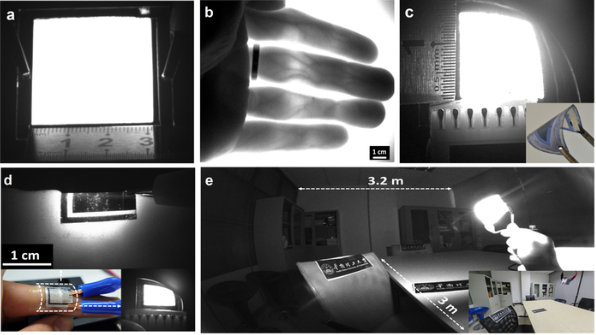

(a) 10cm2近红外OLEDs实物照片在预研阶段开发;(b)人类手指血管散射显像;(c) 1.5基于软衬底制成×1.5 cm2可弯曲面光源;(d)OLEDs贴片可穿戴概念演示;(e)用于室内主动夜视照明等应用的例子。研究小组提供图纸

近红外波段(700-17000) nm)在光学相关断层扫描技术、血氧/血糖等生化数据采集、面部/虹膜/指纹等生物识别领域,具有透射低、透射深的特点,在生物体内或组织中显示出广阔的应用前景。它是非侵入性、可穿戴性和可植入性电子产品的理想灯源之一,如血氧/血糖仪、光生物调节和光学相关显像。然而,目前报道的有机近红外发光二极管仍存在量子效率低、辐射光功率低、使用寿命短等缺点。迫切需要探索新的材料机制和技术路线,开发高效明亮的近红外有机发光二极管,

因此,在科技部重点研发项目、国家自然科学基金等项目的支持下,研究团队选择了高越迁振子强度和高发光效率的给体-受体-给体厚环电子受体作为光学材料。结合系统的热管理和载流子注射策略的优化,BTA3电致发光器件的最大外部量子效率达到1.34%。该设备具有极低的滚动效率特性,在六个数量级的电流强度范围内保持相当于最大效率的性能,当相应的临界驱动电流J50降至最大值的一半时,达到59% Acm-2、远远超过其它类型的半导体材料。在连续DC驱动模式下,设备的最大工作电流密度达到100 A/cm2以上,在脉冲驱动模式下,脉冲宽度为1us,最大工作电流密度为10 kA/cm2级别,实现46786创纪录 WSr-辐射亮度为1m-2,相当于地表太阳光谱辐射强度的147倍。

另外,研究团队的设计和制备面积为10 CM2的大功率设备和基于软衬底的可弯曲表面光源展示了这些设备在主动夜视照明、非侵入性生物成像和生物医学场景中的应用潜力,这些场景与人体紧密相连。

赞一个

更有众多热门