智能化可穿戴设备软发电器件研究取得了重要进展

研发家

|

2025-06-06

33

近日,中国科学院电工研究所古宏伟团队与澳大利亚昆士兰科技大学科研人员合作,在智能可穿戴电子产品软发电器件研究方面取得了重要进展。联合团队开发了基于硒化银的软热膜材料。室温热电的优点(ZT值)和可穿戴发电器件的归一化功率密度是所有报道过类似材料的最高值,相关成果在《自然-通信》中公布。

化学电池的能源供应需要定期更换和维护,这限制了智能可穿戴电子产品的大规模应用。热电技术可以直接将热能转化为电能,具有无机械旋转部件、安全环保的优点,为解决智能可穿戴电子产品的用电问题提供了首选方案。但目前软热膜材料的热电性能普遍较低,发电器件多采用平面结构,限制了器件集成度和冷热端温差,导致器件输出功率低,难以驱动电子产品正常运行。

研究小组采用化学溶液法,结合抽滤和快速压合技术,在尼龙衬底上创新性地制备了高性能软性复合热电膜材料。这种多孔材料的尼龙衬底不仅给复合膜材料带来了良好的柔韧性,而且提供了网状结构的快速导电通道。然后,一些热电参数的成功解耦,大大提高了材料的热电性能,开发出具有1.28(国际领先水平)室温热电优值的软性复合热电膜材料。

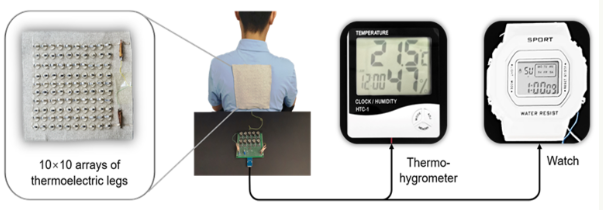

利用这种复合热电膜材料,研究团队选择了拱桥结构的设计理念,借助硅胶半球,进一步开发了由100对热腿组成的3D面外结构软发电器件。硅胶半球的结构有利于建立温差,提高热腿的排列密度,从而解决了平面软发电器件温差小、热臂集成度低导致器件导出性能差的问题。

该发电器件显示出极高的归一化功率密度,并通过环境和人体的温差成功地驱动手表、温度和湿度等电子器件。

该研究将热电转换技术应用于软发电器件,提高了智能可穿戴电子产品的能源供应方式,对其大规模应用具有重要意义。

赞一个

33

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门