我国光晶格钟研发走向世界领先队伍

近日,由中国科学院国家授时中心常宏研究员领导的锶光钟团队成功开发出频率稳定性和系统不确定性优于2×锶光晶格钟10-18。这一成果标志着我国在光晶格钟领域的发展取得了重大进展,已进入世界领先队伍。

据研究小组相关人员介绍,开发的锶光晶格钟完全满足了要求 2022 第二十七届国际计量大会第二十七届国际计量大会(CGPM)通过的关于 2030 年度时间单位“秒”定义变更时对光钟性能的要求,使中国成为继美国之后第二个实现光晶格钟性能(频率稳定性和不确定性)优于2×10-18的国家进一步增强了中国在全球光钟领域的话语权和影响力。

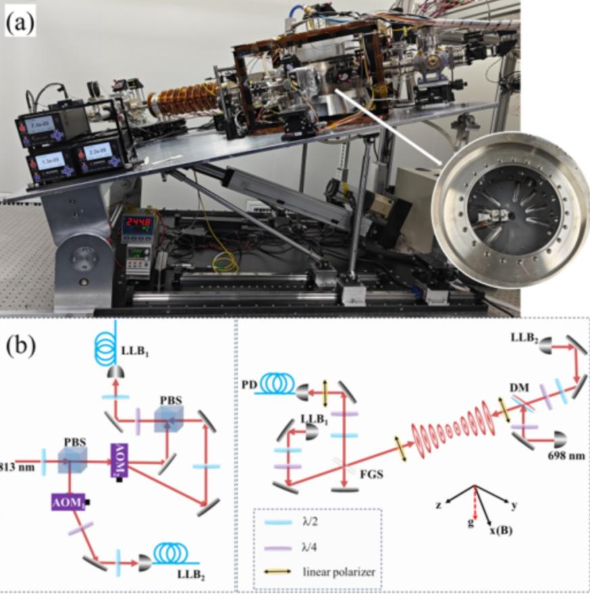

实现这一高精度的背后是团队研究人员将多项前沿技术紧密结合——创新融合了移动光晶格技术、法拉第笼技术、主动控湿热屏幕技术和浅光晶格技术,有效解决了传统锶光钟黑体辐射频移、密度频移等频移测量精度难以突破的问题,将其降低到10-19量级,直流斯塔克频移长期保持在10-20量级。结合高效冷原子量子参考系统制备工艺和窄线距激光技术,系统频率稳定性达到3.6×10-16(τ/s)-0.5,1.2×10-18(57000s);系统总不确定度达到1.96×10-18。

这项工作的结果以题为主《NTSC SrII optical lattice clock with uncertainty of 2×10-18论文6 月 2 日在线发表国际计量学领域权威学术刊物《计量学》(Metrologia)。论文审稿人认为:“国家授时中心开发的最新锶光钟已经完成了世界上第二小的不确定度光钟”。

中国科学院国家授时中心副研究员卢晓彤和郭峰特聘研究助理为文章第一共同作者,常宏为通讯作者。

近年来,中国科学院国家授时中心在光钟研究领域取得了良好的成绩。2023年 2000年,锶光晶格钟通过国家授时中心守时氢钟和卫星链接追溯国际原子时钟(TAI),绝对频率测量已经完成(Metrologia,2023);在锶光晶格钟平台上,利用弗洛凯技术抑制浅光晶格中的隧穿效应,完成了Hz级钟越迁谱线的线距(Phys. Rev. Lett. 2022年)获中国光学十大进展提名奖;2025年 2000年,空间光钟国际首次实现轨碱土金属激光冷却(Chin. Phys. Lett. 2025)。

锶光晶格钟的不确定度优于22×10-18的研究成果是中国科学院国家授时中心在光钟研究领域的又一重要突破。中国科学院国家授时中心党委书记窦忠说:“这些成果也显示了中国科学院国家授时中心锶光钟研究团队在时间频率领域的深刻积累和创新能力。”

“国家授时中心将继续努力占据国际制高点的时间频率,并为‘秒’定义的变化做出应有的贡献。”

赞一个

更有众多热门