解决自由基分子失效问题,我国液流电池研究取得重要进展

近日,西安交通大学材料科学与工程学院宋江选教授开展了一系列创新研究,围绕液流电池核心电解质分子的稳定性调节取得重大突破。研究成果分别发表在国际期刊《电科学与能源科学》上(eScience)以及德国应用化学(Angewandte Chemie International Edition)上。

在“双碳”战略目标的推动下,以风能和太阳能为代表的可再生绿色能源的快速发展将在中国未来的能源结构中占据核心地位。然而,这些能源受到自然条件的限制,具有显著的波动性和间歇性,严重限制了其在电力系统中的大规模接入和稳定运行。

鉴于高电位吡咯啉环氮自由基分子在循环过程中容易发生脱氮氧开环和活性位失效,团队创新地引入了主客体的化学控制策略,构建了具有“分子盔甲”特点的新型稳定结构。通过将吡咯啉氮自由基分子封装在水溶性环糊精的疏水腔中,构建了N-O官能团朝向腔底的空间结构。该结构显著抑制了Lewis碱等亲核试剂对吡咯啉环氢位点的攻击,有效阻断了自由基开环的副作用。电化学检测充分验证了“分子盔甲”策略在提高分子稳定性方面的显著效果和普遍适用性。

该团队进一步突破了传统线性结构设计取代哌啶环氮自由基分子的局限性,开发了一种用支链双季铵盐取代的分子。利用分子支链引起的空间阻力效应,显著提高了电解质的稳定性和氧化还原性能。该分子通过双正离子中心引导分子之间的静电斥力和空间位阻,显著抑制了亲核攻击和不良反应路径,在高浓度运行条件下表现出优异的电化学性能。此外,该团队还与北京化工大学教授孔端阳合作,将研究体系从水系有机扩展到锌/氮自由基复合体系,成功构建了兼顾高容量和长寿命的水系复合液流电池系统。

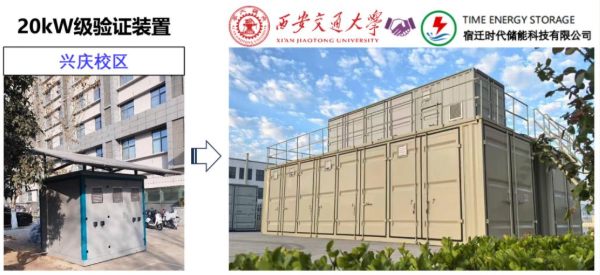

基于上述研究成果,团队积极推进“产学研用金”一体化成果转化进程。团队依托核心电解质分子调控开发的核心技术,与宿迁时代储能科技有限公司、中国华能集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家管网集团储能技术有限公司等众多央企和行业龙头企业进行了深入合作,围绕水系有机液流电池核心技术的联合研究和应用。

目前,内蒙古、福建等地已联合建设兆瓦级新型水系有机液流电池储能示范工程,初步构建了从材料设计、系统集成到工程应用的完整技术链,为我国绿色能源大规模储能系统提供了可复制、可推广的技术解决方案。

赞一个

更有众多热门