促性腺素释放激素结构分析靶向治疗,开辟新路径

中国科学院上海药物研究所研究员段佳团队与徐华强团队首次分析了猪源非洲爪蟾源促性腺素释放激素受体(GnRHR)与哺乳动物内源性腺素一起释放激素(GnRH)GQ蛋白的兴奋复合物结构揭示了传统的GNRH识别系统和受体激活的分子基础,为新一代生殖疾病和癌症治疗药物的开发提供了关键的结构模板。6月17日,相关研究在《国家科学院》杂志上发表。

GnRHR是下丘脑-垂体-性腺(HPG)通过调节促性腺素(LH和LH和)和FSH)分泌控制生殖功能,其异常激活或抑制与不孕、性早熟、子宫内膜异位症和前列腺癌密切相关。GnrHR广泛存在于绝大多数脊柱动物中,精确地控制着动物的生殖平衡,但其识别激素信号和激活下游通道的机制尚不清楚。此外,GnrH激活长期缺乏GnRHR的结构信息,阻碍了靶向药物的理性设计。

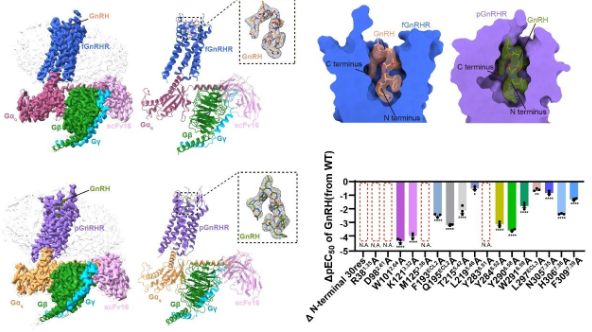

通过跨物种序列比较,研究小组发现,非哺乳动物的GnrHR一般都保留着典型的Helixx 8.结构,哺乳动物普遍缺乏这个结构区域。因此,研究小组筛选出两种与人力资源GnRHR有代表性差异的物种,分别是与人力资源GnRHR序列同源性高达91.2%的猪源GnRHR(pGnRHR),与人源序列差异较大的非洲爪蟾GnRHR(fGnRHR)。

研究小组成功地分析了pgnrHR和fgnrHR在GnRH激活状态下与GQ蛋白结合形成的复合物冷冻电镜结构。结构研究表明,GnRH在两种复合物中嵌入了独特而保守的“倒U形”形象,其N端和C端插入了受体口袋的不同区域,并与跨膜螺旋和细胞外环上的关键残留物形成特异性相互作用。口袋周围的关键残留物高度保守,特定物种(如fgnrHR)在ECL3构象上的差异提醒该区域可能参与功能精细调节的进化适应。功能试验还验证了传统残留物对GnRH诱导的信号传导的显著影响。

基于兴奋结构,研究小组进一步构建和分析了9种上市GNRH类似物的受体结合形象,发现多肽中第六种甘氨酸被D型氨基酸取代,可显著提高其“预折叠”能力,稳定其兴奋形象,提高药物活性,增强突变耐受性。

研究小组表示,该研究弥补了GNRHR激活系统的结构空白,为新一代小分子和多肽药物的结构调整和创新开发提供了坚实的基础。未来,依托结构信息和结构规律,预计将开发更安全、更持久、更准确的GNRH药物,为许多不孕症和激素相关肿瘤患者带来好消息。

赞一个

更有众多热门