按“刹车键”给蝗虫“集结”

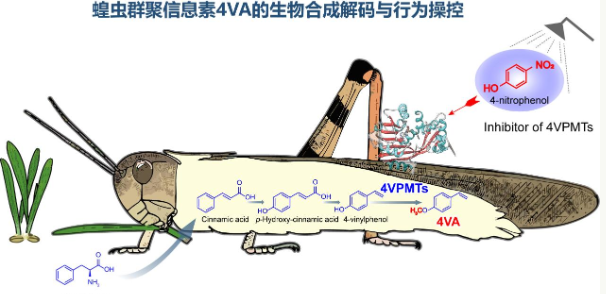

蝗虫聚集是蝗灾爆发的核心因素。为什么这些农业害虫会“聚集”?2020年,中国科学院教授、中国科学院动物研究所研究员康乐团队发现,蝗虫聚集依赖于一种化学信号-信息素4-乙烯基苯甲醚(4VA)。那么,这个化学信号是如何产生的呢?

如今,乐康团队与北京大学教授雷晓光团队合作,揭示了其背后的生成机制,识别了关键合成酶,开发了特异性抑制剂,首次实现了蝗虫聚集行为的精确化学控制,为世界农业害虫绿色防治提供了革命性战略。北京时间6月25日在《自然》上发表了相关研究。

打开蝗虫群聚的“黑箱”

当蝗灾发生时,成千上万的蝗虫总是聚集在一起,遮天蔽日,危害植物。

但事实上,蝗虫并不是天生的群居状态。一般来说,人们看到的是散落的绿色蝗虫,它们相对温和,危害不大。但是,当蝗虫聚集在一起,种群密度高时,它们的体色会逐渐变成黑棕色,繁殖迅速,吸引周围的同类加入,迅速吞噬经过区域的作物和其他植物,造成严重的财产损失。

成群的蝗虫很难控制,生物农药的广泛使用会造成生态环境污染。蝗虫集群可以通过生物手段被禁止,从而控制蝗灾吗?2020年,乐康团队发现4VA会导致蝗虫聚集,为这一想法提供了出路。

但是,这种信息素是如何在蝗虫体内产生的呢?为什么只有群居蝗虫才能产生这种物质?仍然是个谜。

在这项研究中,合作团队首次绘制了4VA的合成“路线图”,通过平稳同位素标记测试。:当蝗虫吞咽植物时,其聚集信息素的生物合成就开始了。它会吸收植物的氨基酸苯丙氨酸,在甲基转移酶-4VPMT1和4VPMT2的催化下,通过肉桂酸和甲基肉桂酸随血淋巴扩散转化为4-乙烯基苯酚(4VP)。

值得注意的是,蝗虫可以直接从植物中获得前体物质,只需两步反应就可以产生信息素,表现出高效节能的进化策略。

简而言之,康乐表示,蝗虫这一“借用植物原料,构建‘聚集’信号”的合成策略,大大提高了蝗虫的信息素生成效率。

在蝗虫群中安装“智能刹车”

研究小组发现,散居和群居蝗虫的区别在于4VP到4VA的甲基化步骤。随着种群密度的增加,群居蝗虫体内4VPMTs的表达量急剧增加,就像“分子开关”控制4VA的释放一样。当这两种酶的表达受到RNA的影响时,群居蝗虫明显转变为散居行为。

以此为目标,他们设计选择了小分子抑制剂4-硝基苯酚(4NP)——它与酶的结合比天然底物4VP更具亲和力,能够在0.1纳摩尔的极低浓度下竞争占据活性位点,从而抑制4VA的产生。

实验表明,喂养喷洒4NP的麦苗后,群居蝗虫的4VA释放量明显减少,群居行为明显向散居行为转变。与此类似,4NP仍然可以阻止其向群居行为转变,即使散居蝗虫进行群聚处理。

"这相当于在蝗虫的聚集行为上安装了一个‘智能刹车’."雷晓光描述说,4NP作为一种类似的物体,与4VPMTs的特异性相互作用,不仅可以影响4VA的合成通道,还可以避免其他代谢通道的脱靶效应。

害虫防治迎来新里程碑

昆虫信息素作为维护昆虫物种内协同与物种相互作用的核心化学纽带,其功能体系的深入分析和创新应用始终是害虫绿色防控领域的前沿焦点和攻坚方向。

中国农业科学院植物保护研究所研究员吴孔明教授评论说,这一系列研究不仅弥补了昆虫化学通信生成机制研究和靶向控制的重要空白,而且开辟了“以生物信息流为靶点”的害虫防控新思路,这意味着害虫防控已经进入“智能控制时代”。

中国科学院教授、中国科学院微生物研究所研究员高福指出,其“结构分析-机制澄清-药物设计-功能控制”的全过程创新范式具有显著的参考意义。上海交通大学教授刘文则表示,蝗虫利用植物代谢产生信息素的“取巧”策略,为了了解昆虫和植物之间的协同进化提供了新的视角。

通过影响害虫化学通信而不是直接毒死,实现精准绿色防控,为害虫控制开辟了新的途径。下一步,研究小组希望进一步开发更多可选化合物,可以抑制蝗虫的聚集信息素。

中国科学院动物研究所郭晓娇、北京大学高磊、中国科学院动物研究所博士生李世炜是论文的第一作者,康乐和雷晓光是共同的交流作者。中国科学院动物研究所、北京大学和河北大学的许多研究生为这项研究做出了重要贡献。这项工作得到了国家自然科学基金项目、国家重点研发计划和新基石基金会的支持。

赞一个

更有众多热门