科学家研制了深海原位气相色谱-质谱联用仪

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员耿旭辉、高级工程师丁坤、研究员关亚峰团队在深海原位探测仪器和传感器研究领域取得新进展,开发了深海原位气相色谱质谱联用仪和色氨酸荧光传感器。相关结果分别发表在《分析化学》和《传感器与执行器:B化学》中。

溶解在海水中的挥发性有机物(VOCs)它在能源资源勘探、了解地球物质循环、跟踪全球环境变化、预警人类活动污染等方面发挥着重要作用。气相色谱-质谱联用(GC-MS)它是实验室VOCs分析的主流技术之一。将GC-MS引入深海原位探测,有望实现海水VOCs原位的高精度定性定量分析。

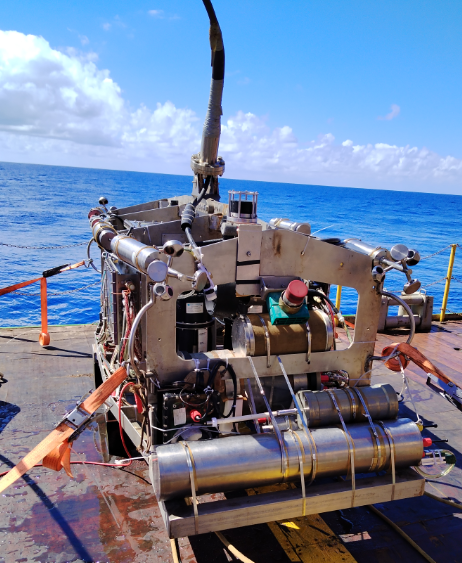

前期,研究小组开发了深海原位气相色谱仪,用于深海水中VOCs原位检测,并在南海海域完成了多次海试。在这项工作中,团队通过引入小型四极杆质谱和气相色谱,开发了深海原位GC-MS。团队突破了深海原位采样、在线高效除水、废气固体负荷等关键技术,建立了基于水气分离膜的浓度反演模型,实现了海水中VOCs的原位高精度定量分析。该仪器在南海进行了多次海上试验,最大工作深度为6000米,水下连续工作时间超过500小时,海水中VOCs检测限制小于1 mg/L,线性范围超过3个数量级。

通过测量海洋中色氨酸有机物的浓度,可以评估海洋碳循环和氮循环,也可以探测海洋中的生命活动。目前,商用海洋色氨酸荧光传感器主要采用斜入射光路结构,检测灵敏度低,易受环境光的影响或阻碍测量区域的海水流动。

此外,在前期开发的小型荧光检测模块的基础上,团队还开发了深海原位色氨酸荧光传感器。通过设计粗腰束同轴激发光路,提高了激发光通量、荧光收集通量和检测灵敏度,减少了颗粒物对测量的干扰。此外,团队还设计了侧开口遮光帽,有效阻挡了环境光,减少了检测区域水流交换的障碍,定光程设计提高了校准和测量精度。深海原位色氨酸荧光传感器的色氨酸检测限制达到7.8 ng/L,平均功耗1.2 W,最大工作深度为1.1万米。

该传感器分别在中国科学院沈阳自动化研究所和中国科学院深海科学与工程研究所的水下平台上进行了海上测试,并在南海海马冷泉区测量了明显的色氨酸信号升高;菲律宾海沟最大潜深7731 m,对菲律宾海沟剖面独特的“双峰”现象进行了监测,总工作时间超过5300米,表明其在深海海底的长期连续工作具有良好的稳定性。

赞一个

更有众多热门