杜鹃的生存之道:为护新叶花朵甘冒冻害风险

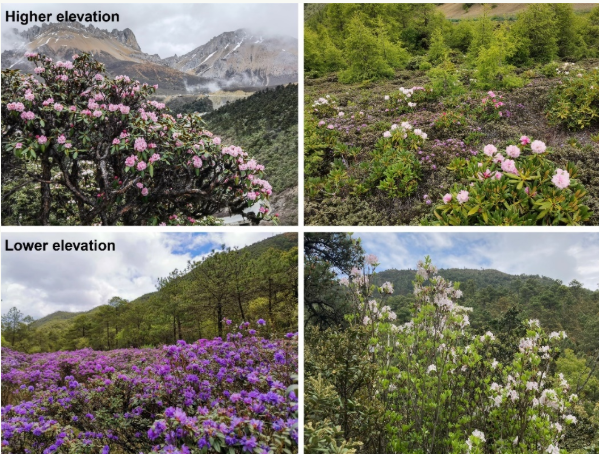

对于植物来说,“繁殖”与“生长”、“花朵”与“叶片”哪个更重要,这个问题一直众说纷纭。近日,中国科学院院士、中国科学院昆明植物研究所研究员孙航团队联合高山植物功能生态学学者,对横断山区高、低海拔生境内的优势种类杜鹃花进行了研究,重点关注杜鹃花的花、叶抗冻性以及种间和种内开花、展叶物候时序,从适应进化的角度提供了线索。相关研究发表于《树木生理学》。

研究发现,高、低海拔生境内杜鹃种类的新生叶片在百年时间尺度上发生低温冻害的可能性为零;相反,高、低海拔生境内的早花杜鹃的花朵则面临明显的低温冻害威胁。

更有趣的是,研究发现高海拔生境内新生叶片相对“安全”,并非全因抗冻性更强,部分种类的抗冻性甚至与低海拔种类接近,比如栎叶杜鹃,新叶抗冻性仅为-4.0°C。它们主要靠精准控制展叶物候发生的时间,把新生叶片的生长安排在夏至日前后。此时,低温发生的频率和强度较低,以此“躲避”冻害。

然而,高、低海拔的早花种类,比如多色杜鹃、腋花杜鹃,都选择了“先花后叶”的物候策略。这能让敏感的新叶避开低温冻害,却让花朵成了“机会主义者”。花朵在获取更多资源的同时,也承担了更多冻害损伤甚至损失的风险。

幸运的是,研究期间,研究者观察到低海拔早花种类腋花杜鹃和红棕杜鹃的花朵,在生长季节早期受到了低温冻害。结合植物原生地的实测低温,与实验室检测的物种花朵抗冻性数据对比,验证了抗冻性检测的准确性和可靠性。

因此,对山地多年生木本植物而言,“繁殖”和“生长”的天平可能更倾向后者。尤其是叶片寿命仅有2年的常绿杜鹃类群,即便1年甚至多年没有后代,仍可承受。但叶片一旦受损,可能面临巨大的生存挑战。

该研究联合植物原生地气候特点与历史低温极值和海拔梯度,首次探讨了横断山杜鹃花属植物繁殖和营养器官抗冻性,机器与花、叶物候间的进化关系同时揭示了物种的适应策略。其中,关于抗冻性具有系统发育保守性的观点,也为该区域后续相关研究的开展奠定了基础。

赞一个

-

IEEE出版|2026年区块链技术与基础模型国际学术会议(BTFM 2026)

IEEE出版|2026年区块链技术与基础模型国际学术会议(BTFM 2026) -

IOP-JPCS出版|2026年高端装备与智能机器人国际学术会议 (ICAEIR 2026)

IOP-JPCS出版|2026年高端装备与智能机器人国际学术会议 (ICAEIR 2026) -

IEEE出版 | 2026年计算智能与机器学习国际学术会议(CIML 2026)

IEEE出版 | 2026年计算智能与机器学习国际学术会议(CIML 2026) -

2026年能源系统与未来电网国际学术会议(ESFG 2026)

2026年能源系统与未来电网国际学术会议(ESFG 2026) -

第二届控制系统与电气工程国际学术会议(ICCSEE 2026)

第二届控制系统与电气工程国际学术会议(ICCSEE 2026) -

2026年计算力学与智能系统国际学术会议(CMSS 2026)

2026年计算力学与智能系统国际学术会议(CMSS 2026) -

IEEE出版 | 2026年智能感知与自主控制国际学术会议(IPAC 2026)

IEEE出版 | 2026年智能感知与自主控制国际学术会议(IPAC 2026) -

JPCS出版|2026年先进电子与自动化技术国际学术会议(AEAT 2026)

JPCS出版|2026年先进电子与自动化技术国际学术会议(AEAT 2026)

更有众多热门