速看:广东工业大学怎么样?本科生凭啥能搞出国际级科研成果?

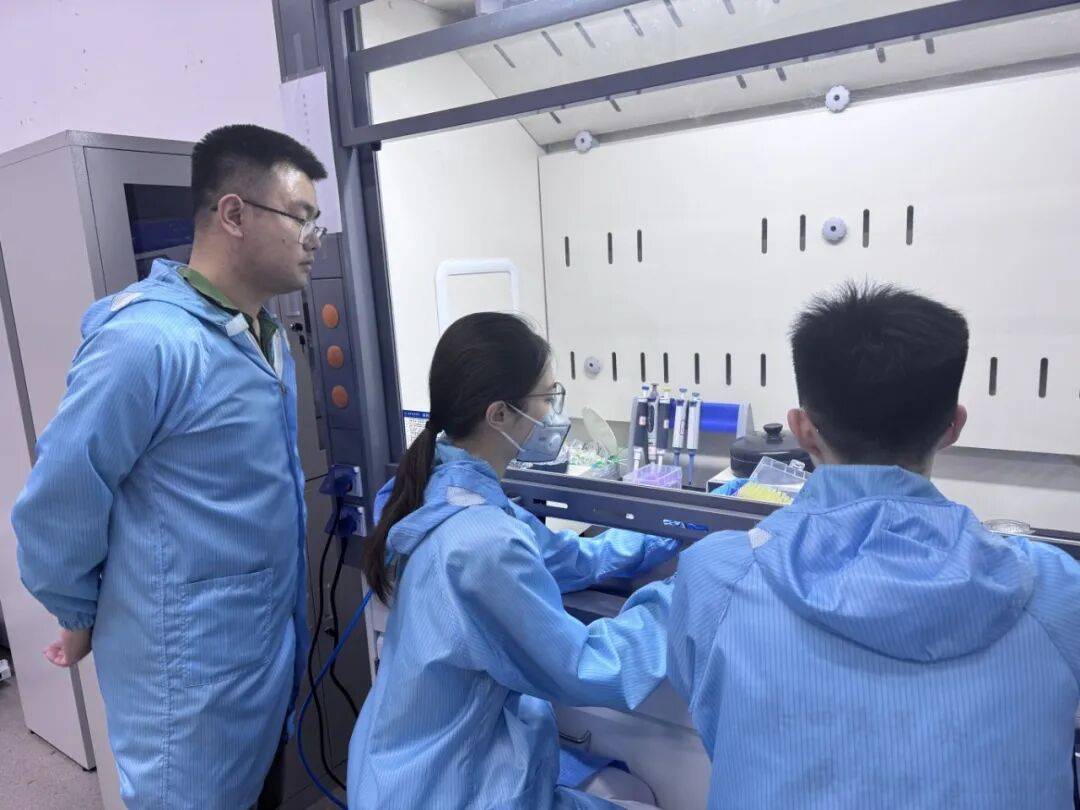

近日,广东工业大学集成电路学院“神经形态人工突触器件”本科生团队模仿人眼能力,成功研发出了“光子突触晶体管(PST)”技术。这项技术将“感光+初算+记忆”装进同一枚器件,让镜头在捕捉到图像时就能边看边算、就地提取关键信息。这项成果解决了传统摄像头“先采集后计算”的痛点,还登上了国际高影响因子期刊。

而在这一重磅新闻中,小编最先注意到的却是“本科生团队”这个词。该团队的实力不仅打破了人们对本科生科研能力的固有认知,更让背后的广东工业大学进入大众视野——能培养出这样顶尖团队的学校,究竟有何过人之处?

广东工业大学对本科生科研的支持,首先体现在“精准到细节”的科研导师制上,这也是本科生能接触前沿项目的关键。广工大没有让“科研”成为本科生遥不可及的目标,而是通过“能力梯度培养+资源精准供给”的组合拳,把高难度的科研项目拆解成可落地的实践任务。

例如在导师匹配上,该校推行双向选择模式,确保学生的研究兴趣能与导师的专业方向精准契合。此外,实验室24小时开放,跨年级共享的科研资源库更是打破了“低年级只能看、高年级才能做”的壁垒,不管是刚入门想尝试基础实验的大一新生,还是想深入推进项目的高年级学生,都能随时获取所需设备和资料,彻底解决了本科生“想做科研却没门路、没资源”的核心痛点。

更值得一提的是广工大独创的“三阶递进式”指导法,这套体系就像为本科生量身打造的“科研成长路线图”,让零经验的“科研小白”也能稳步成长为能独立负责项目的“准研究者”。

从以“文献导航”建立学术坐标,到以“实验室实战”掌握标准流程,再到以“课题实战”赋予“子课题负责人”身份,这种“先建立认知、再动手实践、最后获得反馈”的模式,不仅让学生的科研能力快速提升,更把“被动接受指导”的外驱力,变成了“主动探索未知”的内驱力,这也是广工大很多本科生能在短期内做出高质量成果的重要原因。

从让本科生能接触国际前沿项目,到用完善的机制保障科研落地,广东工业大学用实际行动证明:本科生做科研不是“偶然的幸运”,而是“必然的结果”。

对于想在大学期间接触科研、提升实践能力的考生来说,这样一所重视培养本科生科研实力的学校,无疑是极具吸引力的选择。毕竟,不是每所大学都能给本科生这样的机会:在本科阶段就能登上国际期刊、参与顶尖技术研发,真正把课堂上学到的知识,变成能改变行业的创新成果。

赞一个

更有众多热门