非升即走,下一步怎么走?

非升即走,下一步怎么走?

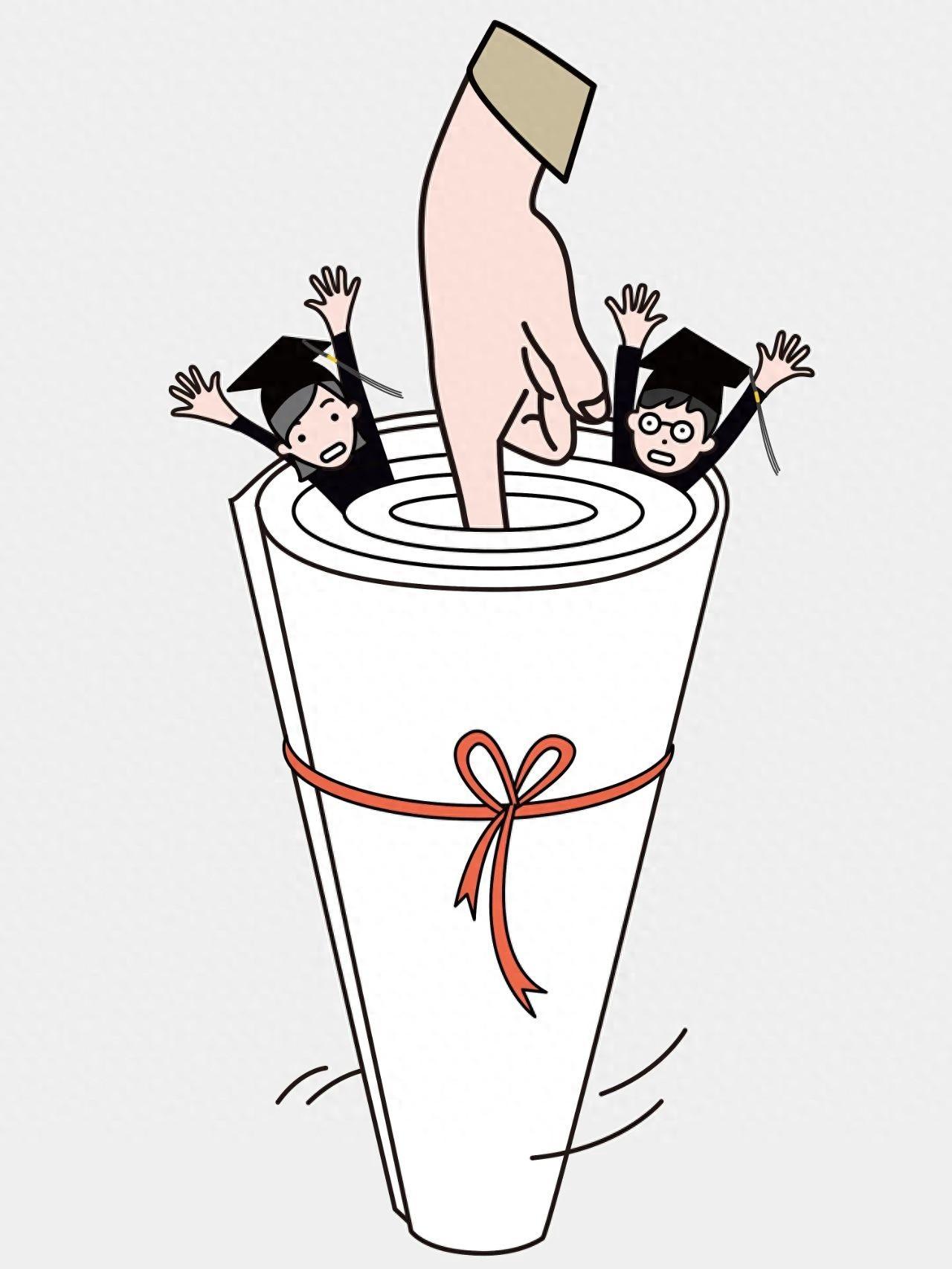

“非升即走”制度引入国内已30余年,正被越来越多高校采用。这一制度旨在打破高校教师职业“铁饭碗”,改变高校教师“能上不能下、能进不能出”的身份固化现象。但近几年,部分高校“非升即走”制度遭遇热议,特别是对青年教师的“不友好”被愈加频繁地关注和讨论。不少专家和科研人员表示,“非升即走”制度已到了迫切需要改变的时候。

引入竞争机制,打破“铁饭碗”

“非升即走”制度最早源于美国的终身教职评定制度。1993年,清华大学最早引入并试点“非升即走”制度。此后,国内其他高校纷纷效仿,逐渐形成了目前以“预聘-长聘制”为标志的高校教师聘任制度,即“非升即走”制度。

厦门大学高等教育发展研究中心教授徐岚说,20世纪90年代以来,我国高校经历了“职务终身制-人才单位所有制-评聘分离”等一系列改革。在以往制度下,辞退一个不合格教师难度非常大。引入“非升即走”制度后,高校教师工作氛围发生很大转变,即使是有编制的教授,如果不能完成聘期考核要求,也会被降低岗位等级甚至暂停研究生招生资格。

该制度较为常见的一个做法是,新聘任的青年教师进校时以“预聘或准聘”形式签订劳动合同,在约定聘期内 (一般为两个聘期,每个聘期为3年),完成规定的考核指标,达到要求且通过考核者可获得长期聘用,或者转为事业编制,否则不再续聘。

上海大学教授马君说,“非升即走”制度意在建立“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”的用人机制,对推动高校人才合理流动、优化师资结构、激活教师工作积极性、促进高层次人才脱颖而出具有重要意义。

不少高校受访者表示,“非升即走”制度打破了高校教师职业的“铁饭碗”,将竞争机制引入高校人事制度,解决了高校教师论资排辈、熬年份等问题。“如果不是‘非升即走’制度,我可能没有这么大的科研动力,尤其是刚结束艰难的博士论文写作,很容易歇两年,得过且过。”入职近4年的山西某高校青年教师方欣(化名)说,一套行之有效的激励制度对于大多数教师来说是必要的。

以“数”代评,以“走”代管

近期,一些有关“非升即走”的新闻事件不断进入公众视野,引发网络热议和不少“青椒”(青年教师的简称)共鸣。部分“青椒”反映,“非升即走”下的“学术锦标赛”,带来了高校教师之间的过度竞争。

有受访“青椒”表示,现在评职称的学术成果都不能按制度规定的门槛来算,要看竞争对手来算,“你永远不知道多少是够了”。广东某高校一位教师说,10年前,他32岁获聘副教授,发表CSSCI期刊论文12篇,主持省部级以上课题5项,其中一项国家社科基金青年项目,获政府学术奖励3项,这个成果在当时评审时算中等,现在这些已远远不够。

“以前说十年磨一剑,现在一年磨一剑都不行,恨不得一月磨一剑,你只能快出活儿,多出活儿,否则连饭碗都保不住。”南方一所985高校青年教师小李说,从入校的第一天起,论文为王的游戏规则就成为他的“紧箍咒”,不断在脑子里跳动。

采访中,部分“青椒”以追求“失去灵魂的卓越”来形容自己的状态。“教学最多投入三分,其余七分都要做科研,这是大多数大学安身立命的黄金法则。不要问我这样对不对得起学生,我先得考虑留下来。”一位“青椒”说。

不少受访者认为,少数高校将“非升即走”异化为以“数”代评,以“走”代管。

部分高校对青年科研人员“重考核轻培养”,在考核中片面注重学术成果发表数量。中部某高校一名青年教师说,地方本科院校为提升学校排名,或获批硕士点、博士点,让部分学科建设入选“双一流”,就把相应指标下达给院系,进而体现在对教师的论文数量考核上。表面上看,学校取得了不错的发展成就,但多是求数量,不重质量。南方某985高校一位院士说,现在部分高校学者研究的不是他最感兴趣的,也不是社会最需要的,而是能最快出成果的。

在有的高校,“非升即走”被质疑为“割韭菜”、功利且短视的制度。多名博士研究生向半月谈记者反映,有的高校大量引进青年教师,3年后淘汰率甚至超过90%。马君说,高校编制有限,比如只有一个编制,却引进多个博士。如果提前告知且获得职位的标准清晰还可理解,如果没有,这种原因的无法续聘可能对他们的学术生涯造成重大打击。

华南师范大学教育科学学院教授陈先哲说,少数高校在“非升即走”制度实施过程中,演变成“短平快”筛选和评价青年人才的一种方式,这对于长远性的人才评价和培育是不利的。

为青年学者创造成长的健康生态

当下,高校普遍在加强人才队伍建设,采取怎样的人才聘用、评价、激励、保障等政策,是共同面临的课题。受访专家认为,应从以下方面完善“非升即走”制度。

首先,回归“非升即走”是人才甄选手段的本质。徐岚说,在有的高校,“非升即走”制度已在一定程度上异化为追求短期科研绩效的工具。解决这个问题,高校必须从根本上回归“预聘-长聘”制度的核心理念,即筛选有学术志向和潜力的青年学者,让他们专注研究领域或扩展新的跨学科方向。马君建议,要给预聘的青年学者创造充分和良好的学术发展条件,包括为他们提供科研启动经费与实验室空间,赋予他们招收培养研究生的资格等。

其次,优化具体制度,健全青年教师权益保障机制。高校应在招聘时设置明确的招聘比例,不应招聘过大比例的“非升即走”人员。此外,将教师权益保障贯穿制度执行全过程,如在招聘时强加信息公开,在合同签订时坚持教师参与等。

最后,加强顶层设计,加大“破五唯”力度。高校不能简单以学术成果“数量”和“等级”来决定一个教师的去留,更重要的是关注学术成果的创新价值,改变“唯论文、唯量化”的评聘现状。方欣建议,制定合理的目标、绩效引导和辅导体系,结合学校特点和办学类型,针对不同类型、不同层次教师,实行分类分层评价,实施差异化的评聘制度和管理措施。

赞一个

更有众多热门