西农大构建生态预测新模式,破解微生物环境适应密码

近日,西北A&F大学生命科学学院教授韦革宏团队在土壤微生物生态位宽度驱动机制方面取得了重要进展。Advanced在线发布了相关结果 Science。本研究基于全国土壤调查和2000多个优质细菌基因组数据,整合生态分布信息和基因功能注释,构建了微生物生活史战略的新框架,驱动生态位宽度,识别了五个关键特征,共同塑造其生态适应性。

微生物生物学的核心问题之一是了解微生物如何分布在空间和环境梯度中。然而,我们仍然知道影响微生物生态位宽度的内在机制,尤其是生活史策略的作用。生态位宽度是检验物种在多样化环境中生存和繁殖能力的关键生态参数。实际上,它是物种耐受范围和资源利用效率的综合表现,如光照、营养、温度等。在n维生态位空间中。揭示影响生态位宽度的微生物生活史策略,有利于从功能性和进化的角度了解微生物的环境适应性和分布。

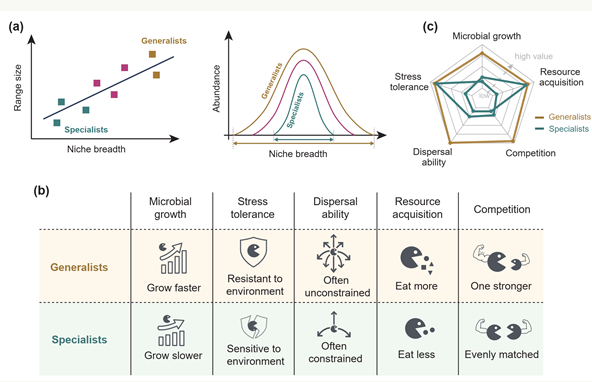

基于全国各地的大规模土壤调查,本研究量化了细菌群在广泛环境梯度下的生态位宽度,并利用2000多个优质细菌基因组数据对其基因功能特征和生活史策略进行了评估。研究人员在经典竞争对手-压力耐受者-机会主义者中构建了一个新的微生物生活史策略框架(C-S-R)模型扩展到五大类:增长潜力、资源竞争、环境胁迫耐受、资源获取机制和扩散能力。

结果表明,基因功能的多样性越高,生态位的宽度就越大,这表明功能基因更丰富的群体更有可能适应多样化的环境。此外,该研究进一步识别了一组与生态位宽度明显相关的关键特征,这些特征与生长潜力、资源竞争力、环境胁迫耐受力、资源获取系统和扩散能力密切相关。生活史特征在生态空间的多个维度上是聚集的,提醒一般生态位的细菌群体,为了满足复杂的自然条件,可能会融合各种生活史策略。相比之下,具有狭窄生态层的“专家”

本研究系统地将生命史理论引入微生物生态位宽度的研究,揭示了如何协同塑造细菌生态广度的基因组功能特性。这些发现不仅加深了对微生物生态适应策略的理解,也为预测微生物群落在全球变化环境下的动态变化提供了理论支撑。

彭子恒博士毕业生(现北京大学博雅博士后)是论文的第一作者,韦革宏教授和焦硕教授是通信作者,资环学院的钱勋教授参加了合作。

赞一个

更有众多热门