在工业大电流强度下,新型催化剂可以稳定运行

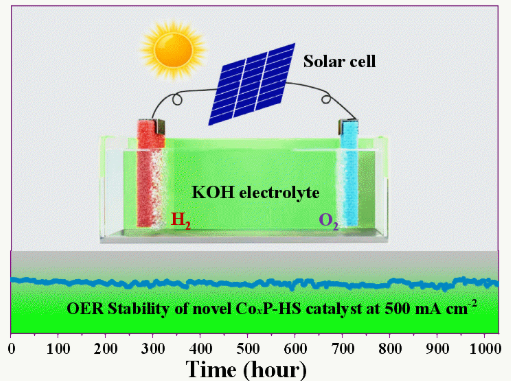

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员章福祥团队在非贵金属基材高效稳定分解水制氢研究方面取得新进展。该团队提出了“一体化设计”的电极设计生成新思路,基于电催化机械稳定性、材料结构稳定性、电催化稳定性等方面的综合考虑。,并开发了非贵金属磷化钴基阳极催化剂,可在工业大电流强度下稳定运行1000小时以上,为低成本、大规模电解水制绿氢提供了新思路。相关成果发表在《能源化学》上。

电解水制氢是利用可再生资源(如太阳能和风能)生产绿色氢气的关键技术,对于构建未来的绿色能源体系和实现“双碳”目标具有重要意义。但电解水过程中阳极析氧反应动力学缓慢,是整个过程的瓶颈,一般需要依靠昂贵稀有的贵金属催化剂。开发廉价、高效、稳定的非贵金属催化剂是这一领域亟待克服的关键问题。过渡元素磷化物等非贵金属催化剂虽然表现出取代潜力,但在工业生产所需的大电流强度下,普遍存在活性下降、电力下降等问题。

在这项工作中,团队从催化剂的物理稳定性和耐化学性出发,系统地提出了一体化设计策略,协同优化了影响催化剂特性的多个关键参数——从宏观电极结构到微观原子排列,最终采取了多种措施,解决了电解水催化剂过电位高、在大电流运行条件下容易脱落、失活等稳定性低的问题。

为了有效解决强析氧过程中催化剂物理脱落的问题,研究小组采用准原点生长方法,将催化剂粉末与导电基底一起放入反应罐中。通过溶剂热处理,催化剂可以在基底表面“扎根发芽”,形成稳定的组合,增强电极的机械稳定性。在催化剂的微观结构设计中,团队构建了磷化钴的二维纳米片形状(CoP),为反应提供了大量的活性位点,同时建立了高效的电子传输高速通道,保证了催化剂内外电流的顺畅流通,避免了电荷拥挤造成的局部过热和结构损坏。此外,团队在原子尺度上准确控制磷化过程,形成CoP和Co?P两种晶体共存的多晶异质结构引入了微量硫原子进行混合改性。异质界面的形成和硫原子的引入有效调节了钴活性中心的电子云分布,提高了其与反应中间体的结合能力,从而提高了催化剂的本征活性。

得益于上述一体化的协同设计,团队准备的Co?P-HS阳极催化剂表现为500个性能稳定。 mA cm?2在工业电流强度下,连续稳定运行超过1000小时,性能没有明显下降。该团队将阳极和自制镍钼氧化物负极装配到电解池中,并与商业太阳能电池集成,构建光伏-电解水一体化设备。该设备完成了从太阳能到氢能的27.10%的转换效率,稳定运行超过500小时,显示了其在未来可再生资源制氢应用领域的潜力。

该研究提出的一体化设计理念,系统整合了从宏观到微观的多规模优化措施,为工业领域开发高效稳定的电催化剂提供了新的理念。

赞一个

更有众多热门