细粒米如何高产?这一因素有“方法”

研发家

|

2025-06-25

33

近日,中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组研究创新团队确定了一个关键的转录因子基因组,以控制稻谷类型。 OsMADS47 ,明确了转录因子通过磷酸化和去磷酸化稳定平衡调节大米粒子形态的分子机制,为细长粒子高产大米的新种质开发提供了理论依据。《先进科学》发表了相关研究成果(Advanced Science)上。

颗粒是决定大米产量的重要农业特性之一。细长的颗粒虽然受到市场的青睐,但往往伴随着穗粒数量的减少,导致产量有限。因此,破解细长颗粒和穗粒数偶联的分子机制,对水稻育种具有重要的现实意义。

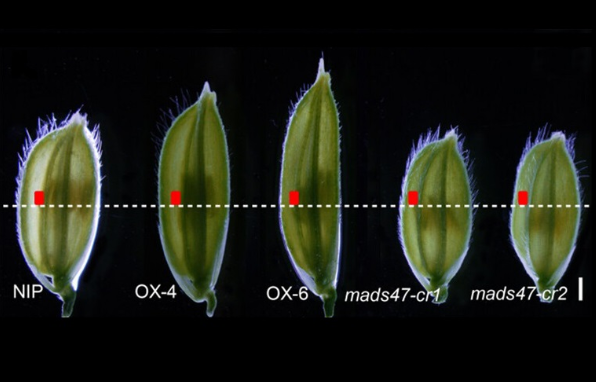

研究小组通过表达34个关键基因来控制稻谷的发育,识别出一个关键转录因子基因来控制稻谷的形状。 OsMADS47 。这种基因表达后的稻谷粒形状呈细长粒状,敲掉后的粒状呈短圆形。

研究发现,这种转录因子可以通过水稻颗粒发育来控制蛋白激酶磷酸化,从而增强其稳定性,从而抑制颗粒长度和负调节基因。 GS3 和粒宽正调节基因 GW8 表达。同时,相关磷酸酶通过去磷酸化拮抗的过程。这种“磷酸化-去磷酸化”稳定、平衡、精确地控制了子粒的横向和纵向细胞分裂,最终决定了子粒的形状。

通过精确的调控,进一步研究发现 OsMADS47 表现水平,可以同时提高粒长和单株产量。这项研究为改善水稻粒型提供了一个重要的目标,为水稻高产优质繁殖提供了新的策略。

作业研究所副研究员房静静和淳雁是论文的第一作者,作业研究所研究员李学勇是论文通信的作者。该研究得到了国家重点研发计划和中国农业科学院科技创新项目的资助。

赞一个

33

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门