科学家们发现,6000年中国水文突变的关键机制

最近,中国科学院地球环境研究所博士薛刚在Nature 《地球物理研究:大气学》Index期刊Journal of Geophysical Research: 研究成果在Atmospheres上发表,论文的第一作者是薛刚博士。

深入了解区域水文气候及其驱动机制,对提高未来水文变化预测的准确性具有重要意义。华中地区是人口密集、农业发达的核心地区。了解该地区水文演变的特点及其驱动机制对生态系统的稳定性和水源的可持续管理有着重要的影响。尽管有研究指出厄尔尼诺和南方涛动通过区域水文记录的对比分析(ENSO)、西风激流等因素可能对中国中间的降雨格局产生重要影响。然而,由于仍然缺乏高分辨率记录,这些驱动因素的实际影响程度、作用范围和时空进化特征仍有待澄清。

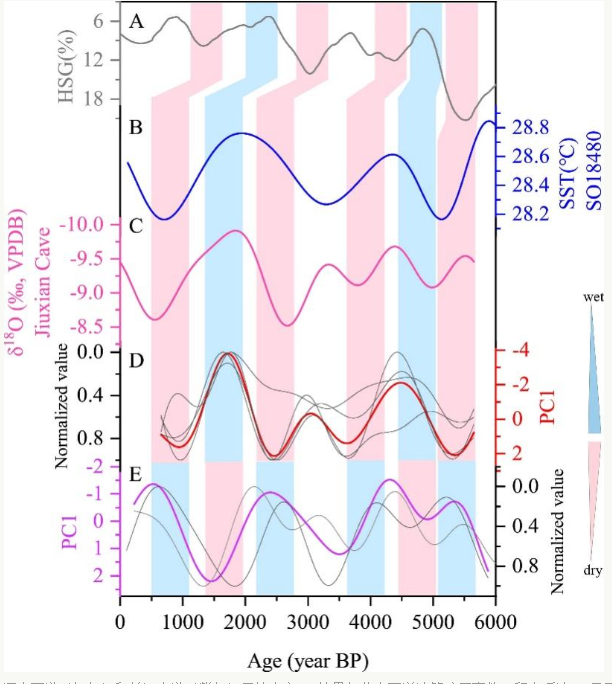

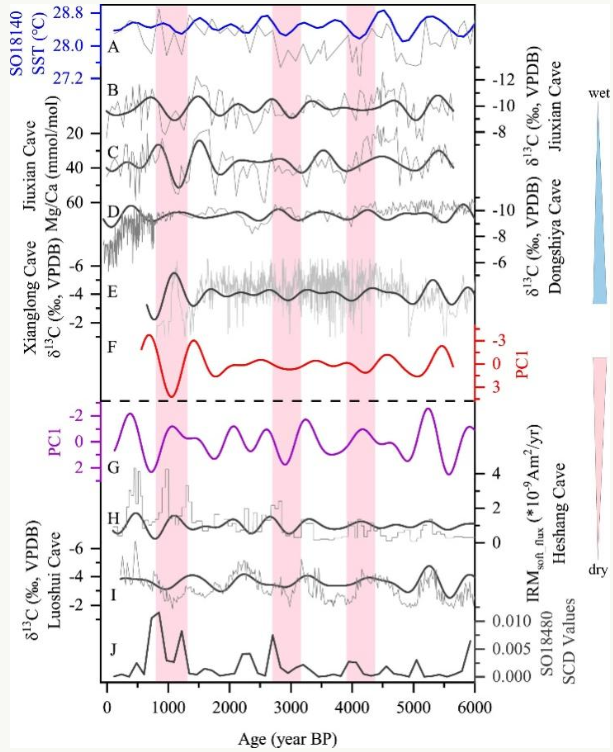

针对这一问题,中国科学院地球环境研究所气候问题集成-模拟-同化-预测(CLIMAP)根据对秦岭南坡石笋碳同位素和微量元素的分析,该区域自6000年以来的高分辨率水文记录得到了重建。通过与中间其他水文记录的对比,研究人员发现,印度洋-太平洋暖池(印度太暖池)海表温度与西太平洋副热带高压(西太副高)位置的协同变化,主导了中国中间降水的空间异质和水文突变强度,从100年到1000年不等。

当印度太暖池海表温度升高时,西太副高向东北移动,导致黄河中下游降雨增多,长江中下游降水减少;相反,当印度太暖池温度降低时,降水分布呈相反趋势。此外,西太副高变率的增加进一步加剧了该地区的极端降水强度。本研究强调西太副高在控制中国中部地区水文气候空间异质和极端水文事件中的关键作用,为揭示其在不同时间尺度下的驱动机制提供了新的证据。

这项研究由许多单位的研究人员共同完成,包括地球环境研究所、Xi交通大学、西北大学和Xi地球环境创新研究所。该研究获得国家自然科学基金(92358302)。 42102231, 42130503 及 4188101),中国科学院战略先导科技重点(XDB 40010200)、共同资助黄土和第四纪地质重点实验室开放基金(SKLLQG2115)等项目。

赞一个

更有众多热门